| A.扩大文人建功途径 | B.加强中央集权统治 |

| C.完善科举选官制度 | D.众设其官分散权力 |

| A.旨在维护儒学正统地位 | B.使落镇割据得以长期存在 |

| C.使中央集权进一步加强 | D.直接导致了唐王朝的灭亡 |

| A.大一统政治格局渐趋巩固 | B.统治阶级内部争权夺利加剧 |

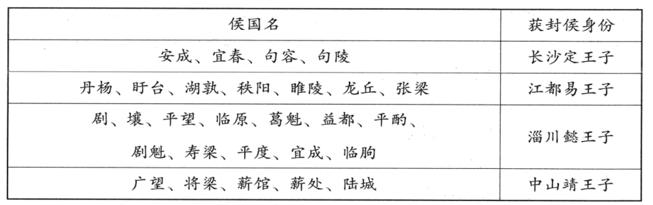

| C.分封宗法制得到局部恢复 | D.儒家纲常伦理影响政治决策 |

| A.成为安史之乱的根本原因 | B.适应了加强中央集权的需要 |

| C.导致了地方权力过度膨胀 | D.说明了唐地方官制得到完善 |

| A.中央集权进一步的强化 | B.三冗的问题日益严重 |

| C.地方官权力呈扩大趋势 | D.商税已成为主要财源 |

| A.安抚离京官员的情绪 | B.防止地方官擅用权力 |

| C.改善地方的政治风气 | D.对地方进行有效管控 |

| A.强化了对西藏的管理 | B.保证了政令的顺畅通达 |

| C.具有因俗而治的特点 | D.加重了西藏人民的负担 |

材料一 西汉刺史制度的建立,是我国古代官僚监察制度的一大创制。与其他监察制度相比,它有以下几个主要特征。首先,文帝到武帝初期,刺史是没有固定治所的,所以,采取“秋分行部”。到了武帝元封五年,“刺史假印绶,有常治所”。其次,武帝时规定,刺史监察范围为六条,在监察官员的时候,刺史只能质询六条所规定的内容,不能超出其范围。最后,从文帝“遣丞相史出刺”,到成帝“罢刺史,更置州牧”前,刺史都是六百石的官员,但权限很大,能监察“二千石以下至墨绶”的官员。

——摘编自张文渊《西汉刺史制度的形成及其特征》

材料二 刺史的主要职责在于司察,所以法律不准许他们插手地方上的具体行政事务。但随着时间的推移,西汉中后期刺史越权现象时有发生,西汉末期,刺史甚至可以任命地方官吏和决断刑狱。元帝以后,刺史不但开始有了固定的掾属、幕僚,还有了选官用人权。汉成帝时改刺史为“州牧”,秩提到二千石。东汉光武帝即位起即“不复委任三府,而权归刺举之吏”“有所劾奏,变加退免”,从此,州牧的权任大大提高了一步,事实上也成为郡国守相的上司,州成为刺史的上级。汉灵帝中平五年,“改刺史,新置牧”,“选列卿、尚书为州牧,各以本秩居任”。

——摘编自陈长琦《汉代刺史制度的演变及特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西汉刺史制度的特点及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出从西汉中后期到东汉时期刺史制度的变化及影响。

| A.对熏笼制造迟缓的理解 | B.注重以法治抑制官吏行为 |

| C.支持制度建设维护国本 | D.崇尚勤朴节俭的社会风气 |

材料 唐五代以来,随着临时差遣职任增多,出现了任事者所带官衔与所莅职事日益分离的现象。这种任官方式,对于沟通中央与地方的联系发挥了重要作用,但却造成朝官与州县官身份高下迥异,职任的内外调易,往往造成其地位、待遇不同的现实问题。宋代建立后,总结前代“方镇太强、君权太弱”的教训,宋太祖实行“命朝臣出守列郡”的办法。经过十数年的经营,诸道之.内,京朝官知州、知县和通判已经普遍设立。在“知县”“知军州事”制度之下,官员转迁之际,可以升陟其“官”而不易其任,甚至直接加县令以京朝官衔而知县事。从而形成了“官以寓禄秩、叙位著,职以待文学之选,而别为差遣以治内外之事”的设官分职制度。

——摘编自邓小南《试论北宋前期任官制度的形成》

(1)根据材料并结合所学知识,说明北宋前期任官制度形成的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括影响制度建构的要素。