| A.中枢官制逐步完善 | B.藩王权力恶性膨胀 |

| C.中央集权不断加强 | D.无为政策有效贯彻 |

材料一 秦统一六国后,在郡内设置“监”这一官职。汉初,各地方不定期派遣御史去监察。经过汉初数十年的休养生息,至武帝时则"民则人给家足,都鄙縻间满,而府库余货财。京师之钱累巨万"。汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,又颁布“推恩令”,还三次大规模地出击匈奴,使匈奴远遁漠北。正是在这个大背景下,“武帝元封五年,初置部刺史,掌奉诏条察州”。这样,充分调动了中央与地方两个方面的积极性,实现了监察权与行政权相分离,基本摆平了中央与地方的关系。因此完全意义上的纯监察制度是汉武帝时期的刺史六条察州制,故清顾炎武称"刺史六条为百代不易之良法"。

——摘编自史云贵《汉代刺史制度述论》

材料二 东汉建立之初,为迅速消灭割据,加强地方军政协调统一,以应战时需要,光武帝往往拜心腹重将为州牧(刺史),或委任原割据势力头目为州牧,以笼其心,祚其力。因战时经济政治的需要,光武帝还扩大了州牧对地方政务的参与权,并且自光武帝时,州牧在政务上也领导了郡守。不过,刘秀令州牧统兵、领郡县乃为迅速平定各地军阀割据混战之需要,其后,"遂罢州牧,复置刺史",然光武及继承者在剥夺州牧军权的同时,又进一步扩大了其行政权力,乃至后来又不得不在一部分乱州重新委任刺史领兵作战。这一时期,刺史、州牧虽有反复,但无论是州牧,还是刺史,其主要职能乃是地方官之治州抚民。东汉末年的州牧、刺史“内亲民政,外领兵马”,势大权重,跨州连郡,割据混战。

——摘编自史云贵《汉代刺史制度述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉武帝实行刺史制度的背景。(2)根据材料一、二,归纳汉代刺史制度的变化,并结合所学知识分析这一变化的影响。

| A.便利了地方经济文化的交流 | B.利于消除割据隐患加强中央集权 |

| C.适应了边疆危机的现实需要 | D.促进了地方政府管理职能的扩大 |

| A.防止了中央决策机制的异化 | B.加强了朝廷管控地方的能力 |

| C.提升了地方监察机构的权威 | D.规避了官僚集团内部的纷争 |

| A.开近现代省级行政区划之先河 | B.使地方权力有所扩大 |

| C.具有中央和地方机构双重性质 | D.巩固了大一统的局面 |

材料一

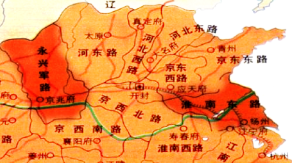

元朝形势图(1330年)

材料二 “行省掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省(中书省)为表里,……以省官(中书省官员)出领其事……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。诸行省用及(超过)千定(锭),必咨都省”“决大狱,质疑事……皆中书报可而后行。”“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”

——摘编自(明)宋濂、王祎《元史》

材料三 美国独立战争期间,《邦联和永久联合条例》,即《邦联条例》经各州批准后正式生效。条例的主要内容:美国是由13个州组成的邦联制国家,各州保留其主权、自由和独立,以及其他一切未明文授予合众国国会的权力。第九条特别规定:如果没有得到9个州的同意,合众国国会不得擅自行使从经济、金融、法律到军队建设等多方面的权力。独立战争结束后,北美人民的经济状况并无明显的改善。相反,在1783~1786年,美国出现经济萎缩,纸币贬值,通货膨胀,捐税激增,使人民生活更加困难。于是他们对现状非常不满,不断举行起义。在国外,美国不仅受到西欧国家的轻视,而且还受到敌视。鉴于此,经过汉密尔顿和其他宪法支持者的共同努力,1787年美国联邦宪法取代邦联条例。这部宪法不仅确定了立法、行政、司法三权分立等宪法基本原则,还确立了联邦主义原则,从而使美国由“头脑听从四肢指挥”的邦联制发展到“四肢听从头脑指挥”的联邦制。

——摘编自周跃军《从邦联制到联邦制——评美国国家结构形式的演变》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括元朝行省制的特点,并简析其影响。

(2)根据材料三,简要说明美国邦联制的弊端,并结合所学知识指出1787年国家结构形式变化对美国发展的意义。

(3)综上,谈谈你对国家治理问题的认识。

材料一 汉初在恢复分封制的同时,仍在全国范围内推行郡县制,边远地区也不例外。各边郡置郡守一人,其下设有丞和长史,边郡的官吏称为“边吏”。南方边郡地区民族关系错综复杂,郡太守的主要任务是协调各民族内部的关系,帮助他们发展经济,移风易俗。南方边吏任职时间普遍较长,且无固定的任期。此外,在南方,以内郡人治理西南地区的北部诸郡,以西南地区的北部诸郡人治理其南部诸郡,但地方大姓在当地社会的影响也非常大,一些大姓家族甚至把持了地方政权。

——摘编自颜雅彬《略论汉代的边郡制度》

材料二 清军入关后,在疆域统一进程中逐渐发现,由明代继承而来的职官制度无法满足边疆治理需求。为此,清朝建立之初,在边疆官员来源上采取就近推升的方法,由督抚根据地方形势,推荐就近官员升任,“四川有缺,在于陕西附近推升;广东有缺,在于福建附近推升”。为缓解边疆“缺官”问题,对愿赴边疆的官吏适度放宽选任条件,并予以优抚。“顺治十二年(1655年),题准,福建、广东、四川、湖南地方边远,不拘科分,即准拣选。”清初沿用考满制度,边疆地区将边俸制度与考满制度配合使用,通过缩短考察年限,为边疆官员提供更多的升迁机会。顺治十三年(1656年),兵部尚书王永吉提出的“缩减边俸考满较俸年限”建议被采纳,边俸制度进行了相应调整。

——摘编自戴龙辉《从边俸到边缺:清代边疆官员选任中的制度演替》

(1)根据材料一,概括汉代南方边吏任职的特点及弊端。

(2)根据材料二,归纳清初边疆官员选任的措施,并结合所学知识分析其历史作用。

材料一 西汉初期,郡县制与封建制再度双轨并行。刘邦最初分封了7个异姓王,但只是承认他们本已拥兵据地。刘邦剪除异姓王后分封9个同姓王代之。到汉文帝、景帝在位时期,先有削藩之举,“七国之乱”后,景帝令诸侯王不得治民,乘势把藩国官吏的任免权收归朝廷。汉武帝时期又颁布“推恩令”,将藩国越划越小,并采取了省抑王国官吏、定左官之律、设附益之法等一系列措施。经过文帝、景帝、武帝三代的改革,诸侯王名为封君,实为食禄的闲员,藩国名为封区,实为中央直辖的郡县。所以,汉武帝之后,地方行政体制名义上仍为郡国双轨制,实际已与秦代郡县单轨制无异了。至此,我国郡县制国家全面确立,并一直延续至今。

——摘编自张锐《秦汉郡县制浅析》

材料二 为有效统治广袤的帝国疆域,元朝在地方上实行了行省制。“行省充当向中央运输财赋的中转站”“行省虽掌管军队但受多方制约”“中央掌握人事权,保证了地方官的忠诚”“犬牙交错的区划方式,消解山川之险”。

——摘编自徐彬《元朝行省制为什么能加强中央集权》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西汉时期郡县制国家全面确立的过程。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括元朝行省权力的特点。

中国古代中央与地方的关系不断演变.势力此消彼长,最终在动态平街下巩固了大一统局面。

(1)判断下列中央官制与地方行政制度分别由哪一王朝首刨(填写朝代名称)

制度 朝代

三省六部制 西周

分封制 秦朝

郡国井行制 北宋

二府三司剖 唐朝

三公九卿制 隋职

藩镇制 西汉

(2)上述制度各自特色, 分封制与

(3)纵观中国古代中央官制与地方行政制度的演交,概括各自的发展趋势。

| A.对国家教育事业十分重视 | B.力图巩固儒学正统地位 |

| C.抑制地方割据的欲望强烈 | D.社会阶层结构日益固化 |