1 . “相”,一般指中国古代王朝的丞相或职务相当的高级官员(宰相),他们是帝王的政治助手而位高权重。因此君相之间,相爱相杀,构成了中国古代政治发展的一种独特现象。下列关于中国古代“相”的表述错误的是

| A.秦朝设左右丞相协助皇帝理政 | B.唐代三省的最高长官都是宰相 |

| C.宋代“同平章事”职务是宰相 | D.明代朱元璋永远废弃宰相制度 |

您最近一年使用:0次

2021-12-15更新

|

257次组卷

|

2卷引用:浙江省金丽衢十二校2022届高三上学期第一次联考历史试题

名校

2 . “他在政治运行机制的继承与创新方面做的比较好,通过制度变化,使政务运行更加合理。这样,中央政治制度就在牵制管理的基础上形成了严密的体系。”这是学者对中国古代某帝王中央政治制度建设的评价。这位学者最有可能评价的是

| A.秦朝的三公九卿制 | B.汉代的“内朝”制度 |

| C.唐代的三省六部制 | D.清朝的密折奏事制度 |

您最近一年使用:0次

2021-10-06更新

|

298次组卷

|

5卷引用:浙江省浙南名校联盟2022届高三上学期第一次联考历史试题

名校

3 . 有学者认为,唐前期,尚书、门下、中书三省构成一个完整的辅助皇权运行的最高政务裁决系统,三省官员在上行和下行政务文书中的签署,体现了按照环节分工、分层决策、互相制衡的政务运行机制。在他看来当时

| A.中枢权力机构膨胀造成了冗费现象 |

| B.政务文书有利于行政效率的提高 |

| C.尚书省是国家最高政务系统的中心 |

| D.三省分权最终制约了皇帝的权力 |

您最近一年使用:0次

2021-09-01更新

|

256次组卷

|

2卷引用:浙江省温州市瑞安市上海新纪元高级中学2021-2022学年高一上学期期中复习历史试题

4 . 秦汉以来中央行政体制的发展,其重要的特点是由“个人开府”的中枢制转变为“机构组织化”的中枢制,从而使我国古代行政管理体制发展到了一个新的阶段。这一发展趋势指的是

| A.从世官制向察举制转变 | B.从三公九卿制向三省六部制转变 |

| C.从分封制向郡县制转变 | D.从三省六部制向二府三司制转变 |

您最近一年使用:0次

2021-05-05更新

|

361次组卷

|

5卷引用:浙江省绍兴市2021届高三二模历史试题(选考)

名校

5 . 有学者认为:至于三省的职掌,普遍的说法是中书省出诏令,门下省主封驳,尚书省掌执行……事实上,初唐三省均参与诏令的决策和审议,遵行宰相一致原则。该学者认为三省制

| A.会导致行政效率低下 | B.扩大了中书与门下省的决策权 |

| C.是一种集体宰相制度 | D.便于抑制相权以加强中央集权 |

您最近一年使用:0次

2021-05-05更新

|

821次组卷

|

11卷引用:浙江省浙北G2(湖州中学、嘉兴一中)2021-2022学年高二上学期期中联考历史试题

浙江省浙北G2(湖州中学、嘉兴一中)2021-2022学年高二上学期期中联考历史试题2021年高考历史终极猜题卷(新高考版福建地区专用)湖北省天门中学、宜城市第一中学、南漳县第一中学2021届高三联考模拟演练历史试题四川省遂宁市射洪中学2020-2021学年高二下学期第三次月考历史试题福建省三明第一中学2021-2022学年高二上学期开学考试历史试题2022年高考历史一轮复习专题检测卷(新教材新高考)-专题02三国两晋南北朝的民族融合和隋唐统一多民族封建国家的发展安徽省皖北县中联盟2021-2022学年高二10月联考历史试题云南省昆明市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题内蒙古兴安盟乌兰浩特第一中学2022届高三上学期第二次月考历史试题河北省博野中学2021届高三7月月考历史试题江苏省昆山市学则优教育培训中心2022-2023学年高一上学期第三次月考历史试题

6 . 尚书在秦与汉初,是少府下的一个属官,主管皇帝与丞相间的文书收发和传递。西汉武帝更多利用尚书来办理政务,且用宦官、近臣为尚书。汉元帝后尚书的职权由“通章奏”、“拆阅章奏”,进而“裁决章奏”,下达章奏。东汉以后尚书台已成为国家政务之中枢。对此分析正确的有

①相权逐渐被削弱 ②汉武帝时“中朝”形成与此大有关联

③中央集权逐步加强 ④反映了三公制到三省制的变迁过程

①相权逐渐被削弱 ②汉武帝时“中朝”形成与此大有关联

③中央集权逐步加强 ④反映了三公制到三省制的变迁过程

| A.①② | B.③④ | C.①②④ | D.①③④ |

您最近一年使用:0次

2021-04-23更新

|

276次组卷

|

6卷引用:浙江省宁波市2021届高三4月选考适应性考试历史试题

名校

7 . 下图是唐朝三省位置图。宫城分为三部分:太极宫是皇帝寝居和处理朝政的地方,东宫是太子的居所,掖庭宫是宫女居所。宫城之南的皇城是一些政府机构的所在地。根据三省的分工特点,尚书省最有可能位于

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

您最近一年使用:0次

2021-04-23更新

|

269次组卷

|

4卷引用:浙江省浙北G2(嘉兴一中、湖州中学)2020-2021学年高二下学期期中联考历史试题

8 . 现代化是人类社会不可抗拒的历史大趋势,国家治理体系和治理能力现代化被称为四个现代化之后的“第五化”。阅读材料,回答问题。

(1)概括材料一中武王“分封”对象的特点。结合所学,指出“分封”在当时的现实意义。

(2)根据材料二,概括唐太宗对隋文帝“治国”的评价。结合所学,从优化决策的角度指出唐初统治者实行的相关制度及其合理性。

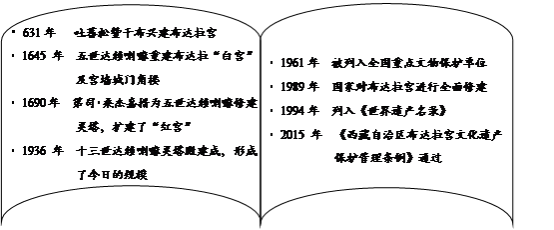

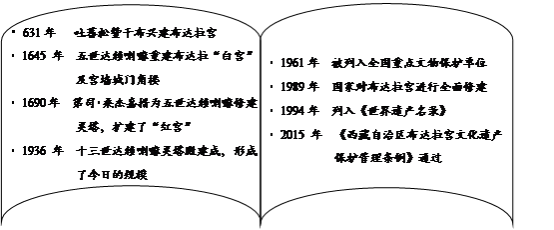

(3)根据材料三,结合所学,请选择阐述:①概述布达拉宫经五世达赖喇嘛重建后形成的建筑特色。“重建白宫”得到了当时中央政府的大力支持,从“国家治理”的角度扼要说明这一事件的政治意义。②指出布达拉宫作为世界文化遗产的历史价值。依据材料三概述新中国保护和修缮布达拉宫的原因。

材料一 封商纣子禄父殷之余民……封诸侯,班赐宗彝,作分殷之器物。武王追思先圣王,乃封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚夫为首封。

——司马迁《史记》

材料二 上(唐太宗)谓房玄龄、萧瑀曰:“隋文何等主?”对曰:“克已复礼,勤劳思政,……虽非性体仁明,亦励精之主也。”上曰:“公得其一,未知其二。此人性至察而心不明。……至察则多疑于物。自以欺孤寡得之,谓群下不可信任,事皆自决,虽劳神苦形,未能尽合于理。朝臣既知上意,亦复不敢直言,宰相已下,承受而已。朕意不然。以天下之广,岂可独断一人之虑?……”因令有司:“诏敕不便于时,即宜执奏,不得顺旨施行。”

——刘昫《旧唐书•本纪第三•太宗下》

材料三 布达拉宫大事记

(1)概括材料一中武王“分封”对象的特点。结合所学,指出“分封”在当时的现实意义。

(2)根据材料二,概括唐太宗对隋文帝“治国”的评价。结合所学,从优化决策的角度指出唐初统治者实行的相关制度及其合理性。

(3)根据材料三,结合所学,请选择阐述:①概述布达拉宫经五世达赖喇嘛重建后形成的建筑特色。“重建白宫”得到了当时中央政府的大力支持,从“国家治理”的角度扼要说明这一事件的政治意义。②指出布达拉宫作为世界文化遗产的历史价值。依据材料三概述新中国保护和修缮布达拉宫的原因。

您最近一年使用:0次