材料一 宋太祖赵匡胤于开宝六年(973年)正式确立了“殿试制度”,因而形成了乡试、省试和殿试三级考试制度。宋太宗时又将及第进士分为“三甲”(三等)。为防止权贵操纵科举考试、结党营私,宋代建立和完善了糊名、春录、锁院、隔帘等保密制度,严格勘磨(复查)制度,实行别头试、锁厅试。“宋之科目,有进士,有诸科,有式举。常选之外,又有制科,有童子举,而进士得人为盛。..取才唯进士、诸科最广,名卿钜公,皆由此选。”宋录取的进士人数空前庞大,据张希情研究统计,北宋贡举共开科考试81榜,取正奏名进士35961人(正奏名进士19595人,诸科16366人),特奏名进士、诸科合计16035人,共计51996人。宋代取消了唐代还要通过吏部考核后选优授官的做法,科举得第后即分甲授官,初授官阶比唐代明显提高,而且大多数取得了较高的政治地位,由此形成了宋代的“文官政体”。

——摘编自杨静《科举考试兴亡研究基于科举存废历史的分析》

材料二 1832年英国议会改革,资产阶级获得很大的成功,但是贵族仍然把持着高级职位的任免权,并且在传统“恩赐官制度”下,官员的任用不是以官员个人才能为基础,而是以党派基础、关系、门第等为选拔基础。1868年,格拉斯顿就任内阁首相,他在原来的基础上继续推进文官体制的改革。1870年6 月4日,格拉斯顿颁布了第二个关于文官体制改革的枢密院命令,其规定:(一)通过公开竞争考试录用文官(少数最高级文宫除外......(三)考试合格者,一经培训后按成绩高低分配到相应的部门工作。格拉斯顿颁布的关于文官制度改革的枢密院令确定了文官制度的最重要原则,因此它是英国近代文官制度最终确立的标志。

——摘编自徐愿《英国近代文官制度的建立及其影响》

(1)根据材料一,概括宋代科举考试制度的特点。

(2)根据材料二,指出格拉斯顿确定的文官制度的重要原则,并结合所学知识分析英国文官制度确立的背景。

| A.世家大族垄断着政治权力 |

| B.社会发展严重倒退 |

| C.科举制促进社会阶层流动 |

| D.选官制度亟需改革 |

| 朝代 | 年数 | 榜数 | 取士总数 | 年均取士(进士) |

| 唐 | 290 | 266 | 6603 | 23 |

| 宋 | 320 | 130 | 正奏名42588+ | 314 |

| 特奏名50352 | ||||

| 元 | 98 | 16 | 1139(左右榜) | 12 |

| 明 | 277 | 93 | 24624 | 89 |

| 清 | 268 | 114 | 26888 | 100 |

| A.唐代科举制度初创取士较少 | B.宋代取士最多门第观念淡化 |

| C.元代左右榜体现了公平竞争 | D.明清八股取士推动文化发展 |

材料一:科举制度确立于隋唐时期。与察举相比,科举制下考生可以“怀牒自列于州县”,自由报考,且“取士不问家世”,“一切以程文为去留”,没有如“入门兼美”等附加条件。考试科目中以进士科最为显要,主要考诗赋,即命题作诗。据学者统计,唐代290年共取进士6603人。

(1)科举制度逐渐取代察举制度是中国选官制度的重大变化。试对这一现象做出评价。

材料二:在宋代,科举出身的官员成为文职官队伍的核心。两宋310年,仅通过中央省试合格的进士即达43000人之多。其规模远远超过前后各代。当时的宰相中,90%以上是通过科举获得资格的,而其籍贯也有所变化。隋代宰相只有极少数籍贯属南方,唐宰相累计有369人, 其世族籍贯90%属于北方。北宋中叶以后,南方任宰相者渐多。据统计,宋代共有宰相134人,南、北方地区分别以浙江、河南为代表,河南共有21人作过宰相,北宋18人,南宋3人;浙江先后有24人任过宰相,北宋4人,南宋20人。

(2)分别说明宋代科举制度及官员构成的特点。

材料三:明代规定,士子必须在州县通过预备考试,获得州、府、县学资格后才能参加科举考试,从而使官办学校与科举密切结合。考试内容中最重要的是四书义、经义,即从四书五经原文中择句命题成文,作文时必须根据程朱理学的注疏,模仿古人语气进行发挥,并要遵循固定的格式,即“八股文”,它由一些规定的段落组成,其主体为四段对偶排比文字。直到清末,八股文一直是读书人博取功名的敲门砖。

晚清时期,科举制度不断受到冲击。戊戌变法中,光绪帝下令废除八股,改试策论,广设学堂 ,并创办京师大学堂。废科举和兴才育学也是清末新政的重要内容。清政府废除武举,将各省书院改为学堂,并颁布新学制,规定教育的初等、中等、高等三级制。1905年,科举制度正式被废除。

(3)概括明清时期科举制度所发生的变化并分析其原因。

材料一:今日看来西周政治里显然有深厚的贵族色彩,是“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

——王家范《中国历史通论》

材料二: 唐代宰相共有三个衙门,当时称为三省:一中书省,二门下省,三尚书省。……政府一切最高命令,皆由中书省发出。……待门下省主管长官侍中及副长官侍郎接获此项诏书后,即加予复核,这是对此项命令之再审查。

——钱穆《中国历代政治得失》

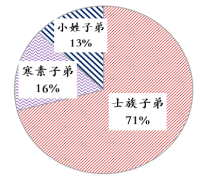

材料三: 入仕群体中寒门子弟所占比例变化表

| 朝代 | 东晋 | 隋 | 唐 | 北宋 |

| 比例 | 4% | 17.2% | 24.5% | 46.1% |

——数据来源于何怀宏《选举社会》

(1)材料一中的“地方分权体制”指的是什么制度?结合所学知识,指出秦朝为实现君主“独制”而推行的地方行政体制.

(2)指出材料二反映的唐朝政治制度的名称。据材料和所学知识,与秦朝相比,唐朝的宰相制度有何特点?

(3)选官制度是官僚制度的重要组成部分。结合所学知识,指出材料三所反映的中国古代选官制度的变化。有人认为这一变化有利于促进当时的社会公平,谈谈你的理解。

材料一 阳嘉元年(东汉顺帝年号,公元132年),尚书令左雄议改察举之制。……雄上言:“郡国孝廉,古之贡士,出则宰人,宣协风教。若其面墙(无真才实学),则无所施用。孔子曰‘四十不惑’,礼称‘强仕’。请自今孝廉年不满四十,不得察举。皆先诣公府,诸生试家法,儒有一家之学,故曰家法。文吏课笺奏,副之端门,练其虚实,以观异能,以美风俗。有不承科令者,正其罪法。若有茂才异行,自可不拘年齿。”帝从之,於是班下郡国。

——唐·杜佑《通典》卷十三《选举一》

材料二 (隋朝)明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核。……与此同时,选举权也集中到中央。……代之以科举制。科举制的特点是通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科……一律按才学标准录取,……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。

——樊树志《国史概要》

材料三 入仕群体中寒门子弟所占比例变化表

| 朝代 | 东晋 | 隋 | 唐 | 北宋 |

| 比例 | 4% | 17.2% | 24.5% | 46.1% |

——数据来源于何怀宏《选举社会》

(1)根据材料一,概括左雄改革察举制的主要内容。结合所学知识,分析其改制原因。

(2)根据材料二,概括隋朝选官制度的特点。

(3)根据材料三,分析科举制取代察举制的主要作用。结合所学知识,分析这一变化所反映的古代政治发展趋势。

| 唐前期 | 唐后期 | |

| 科举 | 27.8% | 43% |

| 门荫、军功 | 15.2% | 27% |

| A.促使中央决策和行政体系日臻完备 | B.开始采用分科考试的方式选拔官员 |

| C.彻底消除世家大族的政治特权 | D.令官员选拔变得更加公平公开 |

材料一 阳嘉元年(东汉顺帝年号,公元132年),尚书令左雄议改察举之制……雄上言:“郡国孝廉,古之贡士,出则宰人,宣协风教。若其面墙(无真才实学),则无所施用。孔子曰:‘四十不惑’,《礼》称‘强仕’。请自今孝廉年不满四十,不得察举。皆请先诣公府,诸生试(考试)家法(经术),文吏课(考试)笺奏(章奏一类),副之端门,练其虚实,以观异能,以美风俗。若有茂才(才学出众)异行(优异的品行),自可不拘年齿。”帝从之。于是班下郡国。

——(唐)杜佑《通典》卷十三

材料二 (隋朝)明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核。……与此同时,选举权也集中到中央。……代之以科举制。科举制的特点是通过考试来选拔人才,首先设立秀才、明经等科……一律按才学标准录取……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。

——樊树志《国史概要》

材料三

入仕群体中寒门子弟所占比例变化表

| 朝代 | 东晋 | 隋 | 唐 | 北宋 |

| 比例 | 4% | 17.2% | 24.5% | 46.1% |

——数据来源于何怀宏《选举社会》

请回答:

(1)据材料一,概括左雄改革察举制的主要内容。结合所学知识,分析其改制原因。

(2)据材料二,概括隋朝选官制度的特点。依据上述材料并结合所学知识分析科举制取代察举制的主要作用。

| 户部尚书 | 功臣 | 荫官 | 举荐 | 科举 | 皇亲 | 从军 | 不可考 | |

| 前期 | 44 | 8 | 5 | 1 | 16 | 1 | 13 | |

| 中期 | 27 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | 4 | |

| 后期 | 61 | 5 | 4 | 48 | 4 |

| A.官员监察管理松散疏忽 | B.三省六部制度走向成熟 |

| C.察举制度仍有重要地位 | D.官员文化素质逐步提高 |

| A.依然是为选拔士族子弟而设立的 |

| B.兼顾寒素、小姓,扩大选拔范围 |

| C.沿袭以门第出身作为选官的标准 |

| D.杜绝了世代公卿、门阀恩荫现象 |