名校

1 . 八国联军侵华,南方各省督抚与英美等国洽商“东南互保”协议。这一现象表明

| A.北洋军阀割局面初步形成 | B.清朝中央权威严重受挫 |

| C.维护了清政府统治的根基 | D.清朝君主专制走向终结 |

您最近一年使用:0次

2021-01-28更新

|

355次组卷

|

7卷引用:天津市武清区杨村第一中学2021-2022学年高一上学期第三阶段性检测历史试题

名校

2 . 如图摘自《点石斋画报》,图中作者评论:日人无礼扰我中土,幸有李傅相大度包容,重申和议,乃犹多方要挟赔费而外,兼索割地。泰西各国闻而不平,遂于四月十四日中日换约之期,各派兵舰赴烟观看。……日使知众怒难犯,不得不降心相从,……而中日之和局遂成。这反映了当时

| A.清政府仍存天朝上国观念 | B.民众呼吁列强保护弱国 |

| C.国人以传统观念解读战争 | D.列强对华利益争夺加剧 |

您最近一年使用:0次

2020-11-19更新

|

391次组卷

|

6卷引用:天津市七校2021届高三上学期期末联考历史试题

名校

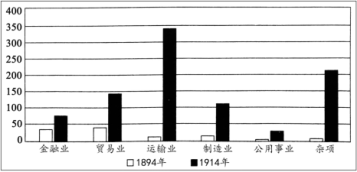

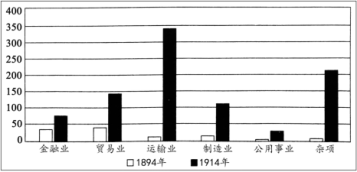

3 . 下图为外国在华部分企业的投资变动统计(单位:百万美元)。列强在华企业投资变动的主要推动力源于

| A.通商口岸的开放 | B.清政府的巨额赔款 |

| C.《马关条约》的签订 | D.《辛丑条约》的签订 |

您最近一年使用:0次

2021-11-08更新

|

216次组卷

|

11卷引用:天津市耀华中学2021-2022学年高一上学期期末历史试题

天津市耀华中学2021-2022学年高一上学期期末历史试题天津市宁河区芦台第一中学2021-2022学年高一上学期第二次月考历史试题海南省2022届高三上学期学业水平诊断(一)历史试题黑龙江省鸡西市鸡东县第二中学2022届高三上学期期中考试历史试题青海省西宁市海湖中学2022届高三上学期期中考试历史试题陕西省西安市长安区第一中学2021-2022学年高一上学期第二次月考文综历史试题江苏省泰州市泰州中学2021-2022学年高二上学期第二次月考历史试题福建省龙岩市长汀县第一中学2021-2022学年高一上学期第二次月考历史试题云南省昆明市第十中学2021-2022学年高一上学期第二次阶段考试历史试题江西省丰城市第九中学2021-2022学年高二(日新班)上学期期末历史试题重庆市万州第二高级中学2022-2023学年高一12月线上月考历史试题

4 . 1894年9月,北洋水师“经远舰”在黄海大战中沉没于辽宁庄河海域。2018年9月,考古人员在该舰遗址中发现53毫米格鲁森炮弹、120毫米炮弹引信等,均不见于“经远舰”出厂档案,推测为海战前紧急添置,清廷为战争做了一定准备。这表明

| A.考古发掘的史料最为真实可信 |

| B.史料的丰富促进史学研究发展 |

| C.真实的历史依赖新史料的发现 |

| D.主观意愿会导致研究出现偏差 |

您最近一年使用:0次

2018-12-02更新

|

674次组卷

|

31卷引用:2018—2019学年天津市新华中学高一上学期期中考试考卷

2018—2019学年天津市新华中学高一上学期期中考试考卷【市级联考】山东省日照市2019届高三上学期期中考试历史试题山东省夏津县第一中学2019届高三上学期12月月考历史试卷【全国百强校】黑龙江省牡丹江市第一高级中学2018-2019学年高二上学期期末考试历史试题【全国百强校】山东省枣庄第八中学2019届高三1月考前测试文科综合历史试题河南省花洲实验高级中学2018-2019高一下学期第一次月考历史试卷【全国百强校】江苏省海安高级中学2018-2019学年高二下学期期中考试历史试题河南省镇平县第一高级中学2018-2019学年高二下学期期中考前拉练历史试题(已下线)2019年9月26日 《每日一题》必修1—— 甲午中日战争河北省保定市曲阳县第一中学2019-2020学年高二上学期第四次月考历史试题四川省绵阳市南山中学2019-2020学年高一上学期期中历史试题安徽省池州市第一中学2019-2020学年高一下学期期中教学质量检测历史试题2020届山东省泰安市宁阳县第四中学高三三轮冲刺模拟历史试题贵州省黔西南州兴仁市凤凰中学2019-2020学年高二下学期期末考试历史试题湖南省怀化市沅陵县第一中学2021届高三上学期第一次月考历史试题湖南省长沙市长沙县第九中学2021届高三10月月考历史试题四川省成都外国语学校2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题陕西省商洛市山阳中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题四川省遂宁市射洪中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题四川省眉山市彭山区第一中学2020-2021学年高一12月月考历史试题四川省成都新津为明学校2020-2021学年高一上学期第三次月考历史试题辽宁省沈阳市郊联体2021届高三上学期期末考试历史试题河南省平顶山市第一中学(新区)2020-2021学年高一上学期教学质量评估(二)历史试题河南省洛阳市2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题山东省烟台市2021届高三一模历史试题(已下线)备战2021年高考历史临考题号押题(山东卷)-押山东卷第06题河北省秦皇岛市第一中学2020-2021学年高二7月月考历史试题2021-2022学年高三历史一轮复习课时专项训练(人教版必修一)-第12课甲午中日战争和八国联军侵华青海省西宁市海湖中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题河北省保定市徐水综合高级中学2021-2022学年高一12月月考历史试题2021年浙江1月真题变试题

名校

5 . 李鸿章对与列强签订的条约认识经历了四个阶段,即19世纪60年代以前的金帛议和,羁縻怀柔;19世纪70年代的羁縻勿绝,恪守条约;19世纪80年代的援例订约,追求平等;19世纪90年代及以后的放弃宗藩,谨守约章。这些变化说明李鸿章

| A.大国中心外交观念逐步削弱 | B.由保卫主权转向了卖国 |

| C.始终没有接受西方政治思想 | D.未尽到外交家应尽之责 |

您最近一年使用:0次

2021-04-22更新

|

338次组卷

|

10卷引用:天津市十二区县重点学校2023届高三一模考前模拟历史试题

天津市十二区县重点学校2023届高三一模考前模拟历史试题天津市第一百中学2023-2024学年高二上学期期中历史试题(民族班)新疆伊犁州新源县第二中学2019-2020学年高一上学期期末考试历史试题黑龙江省鹤岗市第一中学2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题甘肃省白银市靖远县第四中学2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题宁夏银川唐徕回民中学2021-2022学年高一11月月考历史试题云南省曲靖市富源县2016-2017学年高一下学期期末历史试题云南省玉溪第三中学2021-2022学年高一3月入学考试历史试题云南省富宁县第一中学2021-2022学年高一下学期开学考试历史试题河南省商丘市睢县高级中学2023届高三9月月考历史试题

名校

6 . 中国近代爱国人士谢瓒泰题诗:“沉沉酣睡我中华,哪知爱国即爱家。国民知醒宜今醒,莫待土分裂似瓜。”该诗反映了

| A.鸦片战争失败教训 | B.沙俄侵占大片领土 |

| C.中国边疆地区危机 | D.列强瓜分中国狂潮 |

您最近一年使用:0次

2022-04-02更新

|

207次组卷

|

12卷引用:天津市红桥区2020-2021学年高一上学期期末历史试题

天津市红桥区2020-2021学年高一上学期期末历史试题山东省菏泽市2019-2020学年高一上学期期末考试历史试题(A)山东省菏泽市东明县第一中学2019-2020学年高一上学期期末考试历史试题河南省鹤壁市高级中学2020-2021学年高一上学期第二次段考历史试题贵州省毕节市赫章县2021-2022学年高一上学期期末历史试题广西河池市八校2021-2022学年高一上学期第二次联考历史试题云南省蒙自市第一高级中学2021-2022学年高一3月份考试历史试题重庆市实验中学2021-2022学年高一下学期第一次月考历史试题(已下线)第17课国家出路的探索与列强侵略的加剧(重难点突破)-2022高考历史一轮复习思维导图+重难点突破(中外历史纲要)专题过关05晚清时期的内忧外患与救亡图存-2022-2023学年高一历史上学期期中期末考点大串讲(中外历史纲要上)云南省文山州砚山县第一中学2022-2023学年高一下学期期末考试历史试题甘肃省甘谷第一中学2022-2023学年高一上学期期末历史试题

名校

7 . 下表是“克林德碑”的相关信息,其变化说明

| 时间 | 事件 |

| 1900年 | 德国驻华公使克林德在北京东单牌楼与清军发生冲突,被清军当场击毙,即“克林德事件” |

| 1901年 | 《辛丑条约》签订后,醇亲王载沣赴德国谢罪,清政府在克林德被杀处建立牌坊,即“克林德碑” |

| 1918年 | 德国在一战中战败,中国成为一战战胜国。克林德碑改名为“公理战胜碑” |

| 1952年 | 在亚洲及太平洋区域和平会议上,为表扬中国人民为世界和平所作的贡献,“公理战胜碑”改为“保卫和平碑” |

| A.中国人民反抗外来侵略的决心 |

| B.中国社会完全沦为半殖民地半封建社会 |

| C.中国面临“数千年未有之变局” |

| D.维护民族尊严与正义的基础是国家实力 |

您最近一年使用:0次

2020-12-11更新

|

442次组卷

|

12卷引用:天津市第八中学2020-2021学年高一上学期第三次统练历史试题

天津市第八中学2020-2021学年高一上学期第三次统练历史试题高一历史寒假作业(统编版)-第05练晚期时期的内忧外患与救亡图存江西省赣州市赣县第三中学2021届高三上学期第五次月考历史试题北京市东城区2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题【稳赢期末考】2020-2021学年高一中外历史纲要上核心素养提升练-专题05近代中国救亡图存的斗争云南省昭通市云天化中学2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题湖北省宜昌市第一中学2021-2022学年高一6月阶段性测试历史试题河南省郑州市第七高级中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题重庆市万州第二高级中学2022-2023学年高一下学期期中考试历史试题 安徽省六安市裕安区新安中学2022-2023学年高一下学期期中考试历史试题江西省赣州市赣州中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题内蒙古自治区赤峰市红山区2023-2024学年高一上学期期末历史试题

名校

8 . 甲午战争爆发后,日本大打舆论战,美化侵略,迎合西方价值观,欧美媒体几乎一边倒,支持日本,美国《纽约先驱报》甚至提出“日中战争是文明对专制之战,日本的作为有利于整个世界”的论点。材料反映了

| A.日本明治维新后全盘西化 | B.美日国家利益趋向一致 |

| C.国际舆论左右了战争进程 | D.美日借用“文明冲突论”掩盖侵略 |

您最近一年使用:0次

2020-02-10更新

|

373次组卷

|

12卷引用:天津市五校联考2022届高三上学期期中考试历史试题

天津市五校联考2022届高三上学期期中考试历史试题山东省潍坊市2020届高三上学期期末考试历史试题山东省新高考2020年历史最新模拟题分类汇编-专题02中国近代史选择题2020年山东新高考历史-疫情期间自学成果验收卷01江苏省苏州市张家港市沙洲中学2020届高三考前热身训练历史试题海南省万宁市北师大万宁附中2021届高三上学期第一次月考历史试题江苏省苏州市相城区2021届高三12月阶段性诊断测试历史试题河南省新乡市原阳县第三高级中学2020-2021学年高一上学期第四次月考历史试题河北省沧州市河间市第十四中学2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题广西防城港市防城中学2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题福建省漳州市第八中学2022届高三10月月考历史试题纲要上-期中综合测试卷

名校

9 . 历史讲究“论从史出”的证据意识,下列表格中符合这一要求的有

| 序号 | 观点 | 论据 |

| ① | 洋务运动促进了传统自然经济的瓦解 | 甲午中日战争 |

| ② | 清政府完全成为列强统治中国的工具 | 《辛丑条约》 |

| ③ | 自上而下的改良运动无法拯救中华民族 | 戊戌变法 |

| ④ | 帝国主义列强出于正义力求维护中国权益 | 三国干涉还辽 |

| A.①② | B.①④ | C.②③ | D.③④ |

您最近一年使用:0次

2021-03-23更新

|

231次组卷

|

2卷引用:天津市第三中学2020-2021学年高一12月月考历史试题

名校

10 . 阅读材料,完成下列要求。

上表为两次工业革命与中国社会发展简表。从表中提取相互关联的历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,中外关联,史论结合)

| 世界 | 中国 |

| 19世纪40~60年代,英国、法国相继完成工业革命,迫切需要拓展海外市场 | 中国在两次鸦片战争中失败,逐步沦为半殖民地半封建社会,中国出现了“师夷长技以制夷”的思想,太平天国运动爆发 |

| 19世纪末20世纪初,各主要资本主义国家完成第二次工业革命,掀起了瓜分世界的狂潮 | 中国完全沦为半殖民地半封建社会,实业救国思潮兴起,清政府成为“洋人的朝廷”,共和之声震撼中华 |

上表为两次工业革命与中国社会发展简表。从表中提取相互关联的历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,中外关联,史论结合)

您最近一年使用:0次

2020-01-11更新

|

438次组卷

|

4卷引用:天津市南开区美达菲学校2020~2021学年高一下学期期中考试历史试题