| A.推动了中国交通的近代化 | B.激化了侵华列强间的矛盾 |

| C.密切了中外经济文化交流 | D.加深了中国的半殖民地化 |

| 时间 | 日记内容 |

| 1月24日 | 《津报》冬月初九:旅顺船坞有英兵船八只,倭不敢问,已退出。 |

| 3月24日 | 闻东省之将帅,有避敌者、纵敌者、通敌者,为之愤然! |

| 3月25日 | 闻倭人有每日给渠四百万元始停战议和之信,为之愤然! |

| 7月27日 | 少杰来,得悉台北失守,刘永福退至台南。时事不可为矣,李鉴堂中丞腔忠愤,令人感佩。 |

| A.拒和抵抗成为共识 | B.与列强矛盾激化 |

| C.半封建化程度加深 | D.民族意识的觉醒 |

| A.第二次鸦片战争 | B.鸦片战争 | C.八国联军侵华战争 | D.甲午中日战争 |

| A.第二次鸦片战争 | B.中法战争 |

| C.甲午中日战争 | D.八国联军侵华战争 |

材料一 1894年朝鲜内乱,中国因朝王请求而出兵。而后是日本因中国出兵而出兵。此前,日本已倾力于扩充武备,练兵演习,构建战时机构。因此,甲午年他们成了蓄谋已久的一方,而没有准备的中国被宗藩关系拖着卷进战争中。卷入战争的中国曾希望西方列强出面调停。但列强各有怀抱,中国人的希望始终是中国人的一厢情愿。最后的结局只能决定于暴力和暴万的对此总被动的中国不能不成为失败一方。

——摘编自杨国强《甲午战争前后的中国士大夫》

材料二 甲午战败对中国而言是政治上和精神.上的大挫折。维新人士出场的鲜明亮相是呼吁“变法”。他们把“变法”不是定义为枝节修补,是以“全变”为鲜明指向。康有为对“全局”“全变”作了进一步论述。他说,必须尽弃旧”习,“再立堂构之规”“以俄大彼得之心为心法,以日本明治之政为政法”,变封建君主专制为资产阶级君主金宪。正是由于甲午战争,中国士大夫心态发生了这种失落和转换;“中国犹如几千年大梦初醒”,完全接受失败的教训,承认社会中的种种病痛,最终谋得一个痊愈的方法,中国社会开始走上具有自觉意识的近代化道路。

——摘编自周松青《甲午战争与士大夫心态》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析甲午战争中国成为“失败一方”的自身原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明甲午战败对中国士大夫的影响。

材料 小辛同学参加了以“战争与民族意识觉醒的关系”为主题的研究性学习小组,他们展开相关理论学习与史料搜集工作,形成了如下学习笔记

| 观点 | (1807年)提尔西特和约对于德国曾是莫大的耻辱,而同时它又是德国走向民族大复兴的转折。 ——【俄】列宁 今日欲救中国,无他术焉,亦先建设一民族主义之国家而已。以地球上最大之民族,而能建设适于天演之国家,则天下第一帝国之徽号,谁能篡之。——梁启超 |

材料 | 拿破仑的对外战争激起了被占领的国家和地区民族的反抗。德意志资产阶级深深感到其利益受到严重的威胁,德意志爱国主义者认识到了加强民族意识、唤醒民众民族自觉的必要性。他们大力宣传民族精神和民族意识,致力于民族解放斗争,民族复兴运动开始广泛地兴起。 ——摘编自罗群芳《拿破仑战争与德意志民族主义的兴起》 甲午中日战争激发了国人的民族意识。1894年,孙中山提出了“振兴中华”的口号。1895年,严复首次在《救亡决论》中喊出了“救亡”口号;康有为在北京发动“公车上书”,最终演变成为一场爱国救亡的政治运动。1901年,面对“亡国灭种”的严峻危机,梁启超首次提出了“中国民族”的概念,从而开启了近现代中国民族意识觉醒和民族精神重构的伟大历程。——摘编自布海璐、毛维国《论近现代中华民族意识的觉醒和民族精神的重构-抗日战争时期中国共产党的文化自觉与民族凝聚力建设探寻》 |

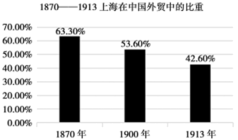

| A.外贸口岸多元化的影响 | B.战乱影响上海外贸发展 |

| C.中外贸易量趋向于减少 | D.中国贸易逆差不断扩大 |

| A.导致亚非拉国家的贫困 | B.增加了爆发冲突的风险 |

| C.标志着世界市场的形成 | D.推动了外交理论的成熟 |

| A.盲目排外且愚昧无知 | B.显示出中国人民伟大力量 |

| C.与以往农民运动无异 | D.标志国人近代主权观形成 |

| A.清政府的极端腐朽 | B.明治维新增强了日本实力 |

| C.列强的支持和纵容 | D.晚清中央政府权威的弱化 |