1 . 民法是规定公民和法人的财产关系以及跟它相联系的人身非财产关系的各种法律。阅读材料,回答问题。

材料一中国古代并无现代意义的民法,编纂民法典之议始于19世纪末。1902年光绪帝下诏参酌外国法律,改订律例。1908年始编纂民法典,引进了西方民法典的立法理念和编纂方法,于1910年完成《大清民律草案》,但未及正式施行。

——摘编自《中国民法典草案建议稿》

(1)依据材料,概括《大清民律草案》的特点。结合所学知识,分析“编纂民法典之议始于19世纪末”的国内背景,并指出民法典“未及正式施行”的直接原因。

材料二1954~1956年,新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,民法典起草工作被迫中断。1962~1964年,虽完成《民法典草案(试拟稿)》,但因“四清运动”而中断。以上只是表面原因,关键原因则是不具备其赖以存在的经济社会条件。

——摘编自梁慧星《制定民法典的设想》等

(2)依据材料二,概括两次民法典起草工作中断的原因。结合所学知识,指出当时的“经济社会条件”。

材料三1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。

1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》等

(3)依据材料三,归纳改革开放以来编纂民法典的基本历程。这一历程反映了怎样的特点?结合所学知识,谈谈我国推动形成统一民法典的有利因素。

材料一:清朝前期的商业很发达,陆路和水路的商旅往来频繁,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。湖北的汉口镇在明朝中期才发展起来,到清朝时已成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会。

材料二:1858年,清政府被迫与俄、美、英、法签订《天津条约》——列强获得了外国公使进驻北京;增开汉口、南京等十出为通商口岸;外国商船和军舰可以在长江各口岸自由航行等特权。

材料三:

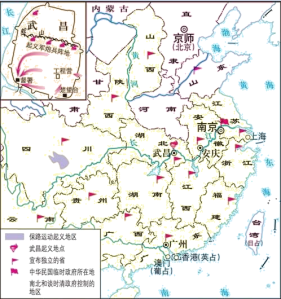

武昌起义后形势图

武昌首义纪念碑

材料四:(1927年)在遭受严重挫折后,中共中央在汉口秘密召开紧急会议,这便是八七会议。这是中国共产党在处于生死存亡关头召开的一次紧急会议……会议确定了土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针,它使中国共产党看到了新的出路,踏上新的征途。

——金冲及《二十世纪中国史纲》(第一卷)

材料五:民国二十七年(1938年)武汉会战是抗日战争战略防御阶段规模最大、时间最长、歼敌最多的一次战役。大大消耗了日军的有生力量,此后,中国抗日战争进入战略相持阶段。

——百度百科

材料六:“才饮长沙水,又食武昌鱼。…….一桥飞架南北,天堑变通途。”

——毛泽东《水调歌头·游泳》

请回答

(1)依据材料一,概括清朝前期的商业状况。汉口镇成为“人烟数十里,贾户数千家”都会的地理优势是什么?

(2)材料二中,汉口被开辟为通商口岸是在哪一次战争期间?与第一批开放的五个通商口岸相比,汉口的地理位置有何特点?这说明了什么问题?

(3)材料图片反映了哪一场伟大革命?如何理解这场伟大革命在中国近代化探索进程中的作用?

(4)据材料四,你怎样理解“踏上新的征途”的含义?

(5)依据材料五和所学知识,说说武汉会战在抗日战争中地位。

(6)材料六中“一桥飞架南北”指哪座桥?属于哪一建设计划的成就?该计划完成的意义是什么?

(7)综合上述材料,结合所学知识,你怎样为武汉抗疫胜利凝聚精神力量?

材料 有历史学家指出,人类历史上很多政局动荡同时具有以下两个方面的原因:第一,可能是内部的社会机制到了应该调整的时候了,譬如政治腐败,民不聊生,人口压力太大而没有得到有效的解决;第二,国家之间、文明之间的冲突。

概括材料中的观点,并选取中外近代史上的两则事件进行论证

| 省份 | 政体模式 |

| 湖北 | 民主共和制 |

| 江苏 | 单一的中央集权制 |

| 浙江 | 议会为权力核心的代议制 |

| A.先有独立的地方民选政府,再有统一的中央政府 |

| B.中央和地方的关系日渐明确,效仿美国的联邦制 |

| C.地方权力是由中央权力赋予,中央拥有绝对权力 |

| D.存在着革命派、立宪派与旧官僚的政治力量博弈 |

5 . 中国基层社会治理历史悠久。改革开放以后,村民自治成为中国亿万农民的伟大创造。

材料一宋代一些地方实行乡约制度,其功能主要是扬善惩恶,制定规约进行道德教化,并建立民间组织和相关的赏罚制度。明清时期,宣讲“圣谕”成为乡约最重要的内容。当时,由地方官吏广泛推行乡约制度,设立乡约组织,每月召集百姓宣讲、教化。康熙九年颁布了乡约组织必须宣讲的《上谕十六条》,内容包含“重农桑以足衣食”“训子弟以禁非为”等。

——据杨开道《中国乡约制度》等

材料二清末,时人认为“地方自治者,为今世界立国之基础……于救亡之事,至为切要”。1909年,清政府颁布《城镇乡地方自治章程》,地方自治大致按行政区划分城镇和乡两级,设立议事会为议决机关,议员由选民互选充任。

——据张海鹏主编《中国近代通史》

材料三20世纪80年代后,村民自治迅速发展,到1997年底,全国共有91万个村民委员会的村干部由村民直接选举产生,大部分农村有90%以上的选民参加了选举。1998年颁布了《中华人民共和国村民委员会组织法》,村民委员会是我国农村基层社会的群众自治组织。

——据郭德宏等主编《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代到明清时期乡约制度的变化,并说明乡约制度的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述清末城镇乡地方自治的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明村民自治的意义。

材料一 为了维护满洲贵族的利益和特权,清初、中期推行高度的中央集权体制,清廷注重提高地方督抚中满员的比例,出任总督的旗员比例尤高。以1837年为例,先后任总督者共10人,其中有7位旗人,占70%。同年任巡抚者共20人,其中有8位旗人,占40%。1860年后,湘淮军取代八旗、绿营兵成为清军主カ,各地的军政大权多落入湘淮系势力手中。据统计,仅湘系集因,官至总督、巡抚、尚书、侍郎、提督者即有数十人之多;官至道员、总兵以上者又有100多人。而在1864年,在10名总督中,旗员只有3人,占30%,在担任过巡托的19人中,则是清一色的汉员。其势力从长江中下游各省扩展至华南、西南及直隶、山东、河南、陕西等北方省份。自湘军起,兵归国有一变而为兵为将有,同时湘淮军的饷需也由将帅“就地筹划”得来,而非由清廷户部调拨,总督、巡抚就利用手中的兵权,独揽地方上的民政、财政、司法诸大权。

——摘编自郑师渠《中国近代史》

材料二 清王朝的覆灭,固然因革命的冲击所致,但需要进一步追问的是,清王朝何以在武昌起义后迅速土崩瓦解?宣统年间,摄政王载沣极力主张集权于皇族亲贵,将中央集权推至极致。然而,清廷的实际主政者摄政王载沣与隆裕太后都不是强有力的核心人物,通过新政所企求的中央集权,并没有真正地强化中央政权,同时还失去了对地方的实际控制力。在清廷中央集权的过程中,地方督抚权力相应地大为削弱,实际上是一种“内外皆轻”的权力格局。清廷把各省新军的指挥权、调遣权统归军谘府、陆军部,削去地方督抚的兵权,是最为致命的。地方督抚面对革命,除少数顺应世变潮流以外,多数督抚想效忠清王朝,但大都有心无力而已。当清廷中央与地方督抚的权威一并衰落之时,军人势力乘势而起,出现军人干政,袁世凯正是依靠其北洋系军人的支持,而顺利地逼清帝退位,并攫取了民国大总统职位。

——摘自李细珠《辛亥鼎革之际地方督抚的出处抉择》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出1860年前后清朝政局的重大变化,并分析其原因及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清王朝迅速垮台的原因。综上所述,谈谈晩清政府处理中央与地方关系的教训。