| A.助长了党内“左”倾错误 | B.导致了国共合作的全面破裂 |

| C.批判了右倾投降主义错误 | D.推动中共探索新的革命道路 |

| A.“打倒列强除军阀” | B.“建立全国苏维埃政权” |

| C.“坚持抗战到底” | D.“反饥饿反内战反迫害” |

| A.井冈山革命根据地 | B.湘鄂西革命根据地 |

| C.闽浙赣革命根据地 | D.左右江革命根据地 |

| A.中共一大 | B.八七会议 | C.遵义会议 | D.洛川会议 |

材料一 1902年沈家本被清廷任命为修订法律大臣,他力主“变法图强”,近可以收回治外法权,远可以跻身于世界强国之林。他确定了以“参考古今,博稽中外”为修律指导思想,起草新式法律《刑事民事诉讼法》《大清商律草案》《国籍条例》等,基本建立了中国近代法律体系。由他制定的《破产律》完全抄自日本破产法,但与当时经济发展水平和运行机制产生严重抵牾而流于具文。晚清政治改良的最终失败,使修律与司法改革未能达到预期结果,但却推动了近代法律的转型发展。

——摘编自张晋藩《中国法律的传统与近代法律转型》

材料二 中国共产党在民主革命时期颁布的宪法或宪法性质文件

| 时间 | 宪法名称 | 核心内容 |

| 1931年 | 《中华苏维埃共和国宪法大纲》 | 确认实行工农兵民主专政和苏维埃政权组织形式 |

| 1941年 | 《陕甘宁边区施政纲领》 | 按照“三三制”组织抗日民主政权 |

| 1946年 | 《陕甘宁边区宪法原则》 | 边区实行人民代表会议,保障人民各项权利 |

(2)根据材料二并结合所学知识,说明民主革命时期中国共产党法制建设的意义。

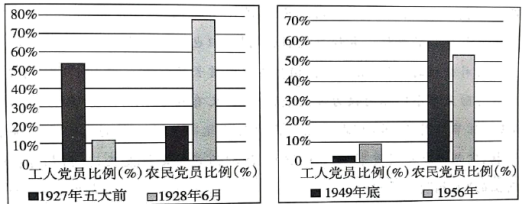

| A.1927—1928年工人党员比例下降的主要原因是国民大革命的失败 |

| B.1927—1928年农民党员比例上升的主要原因是中共工作重心转移 |

| C.1949—1956年工人党员比例上升的主要原因是人民民主政权建立 |

| D.1949—1956年农民党员比例下降的主要原因是长期战争农村凋敝 |

| A.《兴国土地法》 | B.《中国土地法大纲》 |

| C.《中国土地改革法》 | D.《井冈山土地法》 |

| 时期 | 口号 |

| 1922—1925年 | “协助中国共产党,反帝反封建” |

| 1925—1927年 | “到群众中去”“到农村去”“到军队去” |

| 1937—1945年 | “全体青年武装起来” |

| 1949—1956年 | “把青春献给祖国”“一切为了社会主义” |

| 1978—2001年 | “做建设社会主义精神文明的先锋” “从我做起,从现在做起” |

| 2002年以来 | “新农村、新青年、新风采” |

| A.动员话语从公民话语转向阶级话语 |

| B.动员内容从革命动员转向服务青年 |

| C.动员方式由注重社会化转向政治化 |

| D.动员对象由知识分子转向工农群众 |

| A.国民革命时期的广东 | B.国共对峙时期的江西 |

| C.抗日战争时期的陕北 | D.解放战争时期的延安 |

材料 1920年代末到1930年代,在中国农村经济日益走向衰落的背景下,兴起了乡村建设运动。来自教育机构,学术团体和大专院校的倡导者们,在定县、邹平、新都等地创建试验区,成立乡村小学,平民学校、夜校;改良农业,提倡副业;成立借贷处和信用合作社:设立乡村医院、卫生所等。不少乡建工作者与农民同生活,共劳动,尽量使自己“农民化”。然而,十年乡村建设运动,不仅复兴农村经济的目的没有实现,相反各实验区经济的衰落程度进一步加深。

乡村建设倡导者之一的梁漱溪将此称之为“号称乡村运动而乡村不动”的难局:“本来最理想的乡村运动,是乡下人动,我们帮他呐喊。退一步说,也应当是他想动,而我们领着他动。现在完全不是这样。现在是我们动,他们不动;他们不但不动,甚且因为我们动,反来和我们闹得很不合适,几乎让我们作不下去。”梁漱溟进而分析了造成“乡村不动”的根本原因,“是农民偏乎静,我们偏乎动;农民偏乎旧,我们偏乎断……总之,从心理上根本合不来”。

——据晏阳初《十年来的中国乡村建设》及《梁漱溟全集》整理

从中国共产党领导农民运动的理论与实践中,选择任一理论或实践实例来评析材料中梁漱溟的观点。(要求:观点正确,史实准确,论述充分,表达清晰)