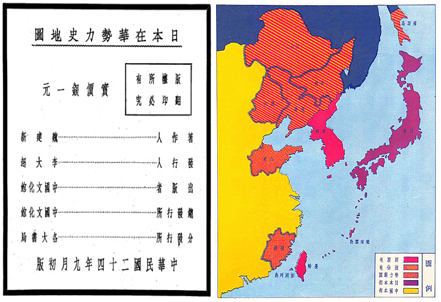

| A.东北是日本侵华的新目标 | B.日本对华侵略的军事动向 |

| C.华北事变前日本对华领土的侵略情况 | D.划分势力范围是日本侵华的主要手段 |

家国情怀是中华优秀传统文化的基本内涵之一。《礼记·大学》提出“修身齐家治国平天下”。《孟子》解释说:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身。”家是国的基础,国是家的延伸,国家与家庭、社会与个人密不可分。以此观家、观国、观天下,就是用一种关联性思维把个体与整体相贯通的家国天下的伦理观。在这种伦理观下,中华民族的家国情怀指向“天下情怀”,即一切共同体都是相互关联的命运共同体。

1932年11月,《东方杂志》发出征稿信:“在一九三三年的新年,让我们大家来做回好梦”。142位文化精英表达了他们对于“未来中国的梦想”。

| 人物 | 梦想 |

| 姚楚英(教育家) | 未来的中国,或者经过一番苦难危险,执东方的牛耳,为世界的新兴国,那时无论海内外的同胞都得享受平等的幸福,同时替世界弱小民族求解放。 |

| 彭芳草(杂志撰述员) | 我梦想着未来的中国,政府不守无抵抗主义。 |

| 徐伯璞 (山东正谊中学教员) | 世界第二次大战已到了一触即发之势。第二次世界大战便是中国翻身自强之时。大战将促起了中国的自觉,促成了中国的团结一致。 |

| 宋云彬(作家) | 未来的中国,将有一场大火,毁灭旧社会的一切,重新建设起一个没有人对人的仇恨、阶级对阶级的剥削的社会。 |

(2)阅读材料,结合时代背景,谈谈你对20世纪三十年代知识分子“未来中国的梦想”的认识。要:信息提取充分,史论结合,逻辑清晰。

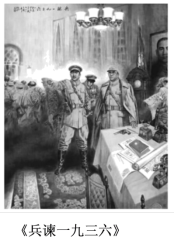

| A.关注西安事变对中国革命性质的影响 |

| B.肯定了国共两党促成抗日合作的努力 |

| C.宣传了中共的抗日民族统一战线主张 |

| D.强调西安事变的爆发具有历史正义性 |

| A.目的在全力“围剿”工农红军 | B.实现了民族工业布局平衡 |

| C.加快了中西部地区经济发展 | D.有利于构建对日陆防布局 |

| A.民族矛盾上升为社会主要矛盾 | B.抗日救亡运动掀起了新的高潮 |

| C.全国团结抗战的局面初步形成 | D.中共正式提出了全面抗战路线 |

材料 第一目标

(壹)研求中国民族之演进;特别说明其历史上之光荣,及近代所受列强侵略之经过与其原因,以激发学生民族复兴之思想,且培养其自信自觉发扬光大之精神。

(贰)叙述中国文化演进之概况;特别说明其对于世界文化之贡献,使学生明了吾先民伟大之事迹,以养成其高尚之志趣,与自强不息之精神。

(叁)叙述各国历史之概况,说明其文化之特点,以培养学生世界的常识,并特别注意国际现势之由来,与吾国所处之地位,以唤醒学生在本国民族运动上责任的自觉。

(肆)叙述中外各时代文化之变迁;应特别说明现代政治制度,及经济状况之由来,以确立学生对于民权主义、民生主义之信念。

——《初级中学历史课程标准》(1932年颁行)

评析上述材料所示历史课程的目标。(说明:运用具体史实,对材料所示历史课程目标的一点或整体展开评析。要求观点明确、史论结合、表述清晰,不能重复材料)| A.利于美国人民认清日本侵略意图 |

| B.有助于中日两国改善双边关系 |

| C.推动了中国军民救亡运动的高涨 |

| D.易于助长日本对华的侵略气焰 |