1 . 阅读材料,完成下列要求。

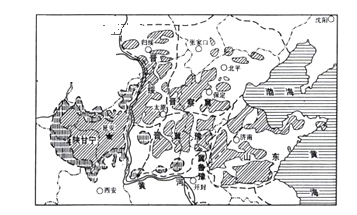

材料一 从1937年到1941年,中国收到的国际援助主要来自苏联,苏联三次向中国提供了总额为2.5亿美元的低息贷款,且全部为军火贷款,苏联援助的飞机、坦克、大炮等军火物资通过新疆和甘肃的西北国防大通道输送到内地抗战前线。而同期美英法的援助总共才2.6亿美元,且均为非军事贷款,主要用于购买非军事用品和稳定货币。

从1940年起,尤其是太平洋战争爆发后,美国成为援助中国的主要国家。1941年3月,罗斯福总统将《租借法案》用于中国,从1942年到战争结束,美国援助的枪炮弹药、飞机坦克及各种军用装备通过滇缅公路、中印公路和驼峰航线进入昆明、重庆等地,租借法援助总额达到13亿美元。

——摘编自徐中约《中国近代史:1600-2000中国的奋斗》

材料二 中共在抗战中所经历的一切,再清楚不过地印证了外力介入的作用。只不过仅仅有外力的作用还不够,没有当权的国民党始终坚持抵抗,只靠两三万地处穷乡僻壤、缺吃少穿、枪弹奇缺的中共军队,要想在痛争期间顺利恢复、发展和准备自己的力量,同样是不可能的。

同样的道理,没有毛泽东这样精明且决断力极强的领导人,共产党也一样达不到自己的目的。一个最基本的事实就是,如果按照1937年抗战爆发后中共中央多数领导人的意愿,以及共产国际“抗日高于一切”方针,把中共军队投入到作战中去,而不是按照他坚持的那样,把军队分散到敌后农村中去,最终的结果亦可想而知。

——摘编自杨奎松《“中间地带”的革命:国际大背景下看中共成功之道》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括抗战期间国际对华援助的变化及国际援助对中国抗战的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“外力介入”的典型表现与作用,简析抗战中共产党实力大增的原因。

| A.中华民国成立 | B.五四运动 | C.国民大革命 | D.抗日战争 |

| A.国民革命军出师北伐 | B.抗日战争进入相持阶段 |

| C.国民政府在正面战场坚持抵抗 | D.抗日民族统一战线初步建立 |

| A.抗日民族统一战线正式建立 | B.日本已经发动全面侵华战争 |

| C.八路军在华北坚持敌后战争 | D.淞沪会战后日军攻占了南京 |

| A.国民革命运动的迅速发展 |

| B.工农武装割据局面的形成 |

| C.日本发动了全面侵华战争 |

| D.人民解放军转入战略决战 |

| A.抵抗八国联军侵略 | B.辛亥革命推翻朝廷 |

| C.北伐军队进入上海 | D.抵抗日本全面侵华 |

| A.抗日民族统一战线正式建立 | B.国民党在正面战场抵抗日军 |

| C.中国国民政府正式对日宣战 | D.世界反法西斯阵营最终形成 |

| A.两次合作都是在中华民族处于生死存亡关头的历史背景下实现的 |

| B.两次合作都是中途破裂,合作的目标都没实现 |

| C.两党性质不同,只能通过武力对抗解决矛盾 |

| D.合则两利、分则不利 |

| A.说明中国持久抗战的必然性 | B.揭示中国抗日战争取得胜利的原因 |

| C.阐释中国抗战速胜的可能性 | D.强调抗日民族统一战线建立的重要性 |

材料一 推翻南京国民政府,建立崭新的中华苏维埃共和国,取代中华民国,这是共产党人自1927年9月开始公开打出苏维埃革命旗号后始终追求的一个革命目标。1931年11月7日,“中华苏维埃共和国”的旗帜终于在江西瑞金的上空升起来。但是,由于种种主客观的原因,“中华苏维埃共和国”仅仅存在了3年。在之后的日子里,中共中央和红军也还坚持着苏维埃革命的旗号,而作为一个国家形态的政治符号,它事实上已经随着中央红军撤出中央苏区而开始长征,以及很快到来的政策变动,归于消亡了。

——摘编自杨奎松《中国近代通史:内战与危机(1927-1937)》

材料二 中国人民的抗日战争,如笼统地称为中国抗战,应是十四年,包括1931年9月至1937年7月的局部抗战和1937年7月至1945年9月的全国抗战两个大的阶段。人们习惯所称的“八年抗战”,实际上是指全国抗战,即抗日战争时期。

——摘编自岳思平《抗日战争究竟是8年还是14年?》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出20世纪30年代国共关系的变化及其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明国共关系变化对中国抗战的影响。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简评“十四年抗战”这一观点。