材料一 最初,唐太宗命吏部考功员外郎主持科举,后改为礼部待郎,并增加了比隋朝多三、四倍的科目,确定以秀才、进士、明经、明法、明算、明书六科为常设科目。唐太宗还规定每年十ー月起,至次年三月止,为考试日期,规定所有考生,必须考以《春秋》《左传》《礼记》等儒家经典为内容度贴经,在对外开放政策方面,由中国内部世界和外部世界新发展的客观趋势,促成了唐太宗时期中外交流的繁荣

——摘编自赵克尧等《唐太宗传》

(1)依据材料一,指出唐太宗治国之策有何特点?分析这些政策对唐朝的影响。

材料二 中国在巴黎和会上蒙受的屈辱阻碍了中国寻求西方模式的国家认同。五四知识界对西方的幻灭,伴随着亲苏俄的社会主义思潮的兴起。许多中国人认为俄国革命是中国进行国家建构的唯一成功楷模。

——据徐国琦《中国与大战》等

(2)根据材料二指出中国人的国家模式认同有何变化,并分析其变化原因。

材料三 在推进国家治理的实践中,新生的社会主义制度展现了自身的优势。新中国初期,全国各族人民以空前的热情,积极参与国家政治生活。在各级政权建设过程中,普遍召开了人民代表会议;毛泽东特别强调,我们应当“建立民主集中制的各级人民代表会议制度”。在过渡时期不长的时间里,党和政府迅速组织起有计划的社会建设,顺利完成了“一五”计划。从1953年到1957年,国民收入平均每年增长8.9%,工农业总产值平均每年增长10.9%。

——摘自王文《新中国与社会主义国家制度的确立》

(3)根据材料三,概括新中国治理中如何显示“新生的社会主义制度的优势”。结合知识反映出新中国治理成就有何特点?

(4)综上,谈谈你对影响国家治理因素的认识。

| 届次 | 时间 | 历次会议 |

| 第三届 | 1965年1月~1975年1月 | 三届全国人大一次会议(1964年12月~1965年1月) |

| 第四届 | 1975年1月~1978年2月 | 四届全国人大一次会议(1975年1月13日~17日) |

| 第五届 | 1978年2月~1983年6月 | 五届全国人大一次会议(1978年2月26日~3月5日) 五届全国人大二次会议(1979年6月18日~7月1日) 五届全国人大三次会议(1980年8月30日~9月10日) 五届全国人大四次会议(1981年11月30日~12月13日) 五届全国人大五次会议(1982年11月26日~12月10日) |

| A.政府会务安排呈现出精简化趋势 | B.人大职权长期由政协代为行使 |

| C.人民代表大会制度在曲折中发展 | D.人大是否召开由实际需要决定 |

3 . 材料一 中华文明客观上要求一个统一的政权和一个巩固的国家集权。……中国集权的产生是由于中国封闭的地理环境和农耕文明的特点造成的。

——2009年09月光明网《从经济地理角度解释为什么东方农耕民族选择集权道路》

(1)依据材料一,中国古代选择中央集权制度的原因是什么?

材料二 我们的制度之所以被称为民主政治,因为政权是在全体公民手中,而不是在少数人手中。解决私人争执的时候,每个人在法律上都是平等的

——《伯利克里在阵亡将士国葬典礼上的演说》

(2)依据材料二,概括雅典民主制的基本内涵。

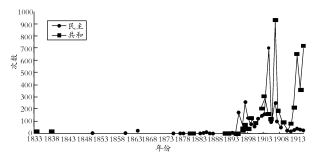

材料三 民国初年中国的政治发展其实应视为近现代中国史上的第一次民主转型。如图记录了1833~1913年“民主”“共和”这两个关键词在部分著作和报刊中出现的频率。

——《真假共和——1912中国宪政实验的台前幕后》

(3)据材料三,指出1833~1913年“民主”“共和”字眼出现的频率呈现上升趋势,结合所学知识,分析导致这一趋势出现的原因。

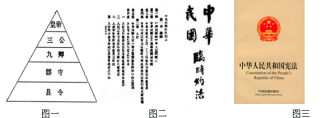

材料四 观察下面三幅图

(4)说说每一幅图反映当时中国政治发展的主要特征,并归纳中国政治发展的趋势

材料五 中国共产党和中国人民根据自己的国情进行了新民主主义革命,在新中国成立后又从社会主义初级阶段的实际出发,实行有自己特点的社会主义民主。

(5)结合所学指出新中国对世界政治文明的继承有哪些方面?新中国建立了哪些有自己特点的社会主义民主政治制度?

材料一 秦灭六国后,嬴政自称皇帝。他说:“朕为始皇帝,后世以计数,二世、三世至于万世,传之无穷。”

(1)依据材料一,嬴政创立了什么制度?这一制度的主要特征是什么?

材料二 凡未经议会同意,以国王权威停止法律或停止法律实施之僭越权力,为非法权力。凡未经议会准许,借口国王特权,为国王而征收,或供国王使用而征收金钱,超出议会准许之时限或方式者,皆为非法。

——《权利法案》

(2)材料二是哪一国家颁布的法律文件?该文件的颁布有何意义?

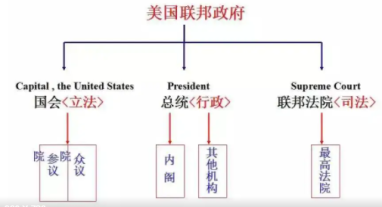

材料三

美国联邦政府结构示意图

(3)材料三所体现的美国国家权力结构突出了什么原则?这是哪部法律规定的?

(4)新中国成立初期确立了哪些具有中国特色的民主政治制度?其中我国根本政治制度是什么?

(5)通过以上内容,指出人类社会政治文明发展的趋势。

5 . 阅读材料,完成下列要求。

从古至今,我国政治改革与政治发展取得了巨大成就,也积累了重要的经验教训。

材料一:中国古代社会的变迁始终没有脱离氏族一部族一宗族一家族的发展脉络,“父前子名,君前臣名”,“在家为孝,在朝为忠”已经成为几千年社会关系的真实写照,形成了“生法者,君也;守法者,臣也;治于法者,民也”的社会现象。

——摘编自曾小华《中国古代政治制度的独特类型及其特征》

材料二:1901年1月29日,清政府“变法革新”上谕:“法令不更,痼习不破,欲求振作,当议更张。”“参酌中西政要,举凡朝章国故、吏治民生、学校科举、军政财政,当因当革、当省当并,或取诸人,或求诸己,如何而国势始兴,如何而人才始出,如何而度支始裕,如何而武备始修。”

——据韦庆远、柏桦编著《中国政治制度史》

材料三:1949年6月,毛泽东发表《论人民民主专政》,9月第一届政协会议通过的《共同纲领》指出“必须镇压一切反革命活动”。全国人民代表大会从1957年开始就不能正常工作,1966年到1975年几乎完全处于停顿状态。十一届三中全会后,党和国家的工作重心从阶级斗争转向了经济建设。邓小平复出后提出了“社会主义愈发展,民主也愈发展”等著名论断。2004年召开的中共十六届四中全会,明确提出了建设社会主义和谐社会的目标。

——摘编自俞可平《中华人民共和国六十年政治发展的逻辑》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代社会政治结构的基本特征,并对其进行简要评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清政府实行变法革新的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明新中国成立后政治建设变迁的趋势。

| 时间 | 1840−1911年 | 1911∼1949年 | 1949年至今 |

| 状态 | 受列强侵略、控制 | 受到强侵略,控制 | 新中国成立,民族独立 |

| 地位,力量 | 半民地国家;贫穷落后 | 地位稍有提高;积贫积弱 | 世界大国之一;世界第二大经济体 |

| A.独立富强是国际地位提高的前提 | B.中国逐步沦为半殖民地、半封建社会 |

| C.民族独立是中华民族的永恒追求 | D.近代中国的国际地位逐步提高 |

材料一军机处起草的谕旨,公开的先下达内阁,以次及于部院,层层下达,叫做“明发”;机密的不经内阁,由军机处封缄严密,由驿传递,直达督抚,叫做“廷寄”。地方督抚重要的奏折,也不经内阁,径送军机处,直达皇帝。自雍正以后,“咸命所寄,不于内阁而于军机处”,从而使公文转运、行文关系发生了变化。

——摘编自李晋《清朝中央高度集权制的形成与“廷寄”文书制度的建立》

材料二中华民国之主权,属于国民全体。……中华民国以参议院、临时大总统、国务院、法院行使其统治权。……中华民国之立法权,以参议院行之。……参议院对于临时大总统,认为有谋叛行为时,得以总员五分之四以上之出席,出席员四分之三以上之可决弹劾之。

——翦伯赞、郑天挺主编《中国通史参考资料近代部分》(修订本)

材料三中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议,1954年9月20日在首都北京,庄严地通过中华人民共和国宪法。这个宪法以1949年的中国人民政治协商会议共同纲领为基础,又是共同纲领的发展。这个宪法巩固了我国人民革命的成果和中华人民共和国建立以来政治上、经济上的新胜利,并且反映了国家在过渡时期的根本要求和广大人民建设社会主义社会的共同愿望。

——《中华人民共和国宪法·序言》(1954年)

(1)依据材料一并结合所学知识,指出军机处在公文转运中的实际地位,说明“廷寄”制度的作用。

(2)依据材料二并结合所学知识,说明材料二体现的进步意义。

(3)依据材料三并结合所学知识,分析《中华人民共和国宪法》(1954年)产生的时代背景及其先进之处。

| A.国民经济根本好转 |

| B.向社会主义的过渡 |

| C.三大政治制度确立 |

| D.一五计划顺利完成 |

| A.苏联法律教育模式的影响 | B.中国法律教育理念的成熟 |

| C.新中国法制建设进展的影响 | D.社会主义教育体制的确立 |