| A.国民经济根本好转 |

| B.向社会主义的过渡 |

| C.三大政治制度确立 |

| D.一五计划顺利完成 |

| A.弥补了《共同纲领》的缺陷 |

| B.适应了社会制度变革的需要 |

| C.坚持了新民主主义革命方针 |

| D.反映了国家政权性质的转变 |

①规定中国国体发生了根本性变化

②确立了人民代表大会制度

③在中国首次提出“主权在民”的思想

④体现了人民民主和社会主义原则

| A.②④ | B.②③ | C.③④ | D.①② |

| A.各级人民代表大会的建立 |

| B.宪法颁布后明确立法方向 |

| C.社会主义制度的基本建立 |

| D.国家法律体系的日益完善 |

5 . 建国初期我国民主政治建设初见倪端。阅读材料,回答下列问题。

材料一 中华人民共和国成立以后,中央人民政府采取措施,于1951年发布了《关于处理带有歧视或侮辱少数民族性质的称谓、地名、碑石、匾联的指示》,废除了带有侮辱性的称谓、地名等。有的少数民族称谓虽然没有侮辱性的含义,也根据少数民族自己的意愿进行了更政,如僮族的“僮”改为“壮”等。

——《中国的少数民族政策及其实践》(人民日报2005年5月26日)

材料二 第一条中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。

第二条中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权利的机关是全国人民代表大会和地方各级人民大会。

……

第三十四条中华人民共和国年满十八周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权。

——《中华人民共和国宪法》

(1)材料一反映了什么本质问题?结合所学知识分析人民政府采取这一做法的目的。

(2)根据材料二,概括新中国民主法制建设有何变化?综合以上材料和所学知识,分析建国初期的民主政治建设的特点。

材料一:由于私有制进一步发展,人的私有意识大大加强,商品货币经济的深度与广度都已今非昔比。其内容之丰富,形式之多样远非市民法所能逮及。……由于社会的进步,市民法扩大为世界性的法律——万民法,已势在必行

——米健《略论罗马万民法产生的历史条件和思想渊源》

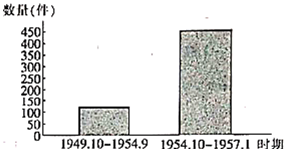

材料二:1953年颁布的“人大选举法”规定了选举方式为举手和无记名投票并用;在代表名额比例上,直辖市和工业大城市每10万人选代表1人,一般省份每80万人选1人;人大代表实际实行等额选举。

文革期间,全国人大停止会议8年之久……

1979年,修订后的“选举法”规定,采用无记名投票方式;正式规定了差额选举的原则。2010年春规定全国人大每一代表所代表的乡村与城市人口数的比例修改为1:1。

材料三:中华人民共和国各民族一律平等。国家根据各少数民族的特点和需要,帮助各少数民族地区加速经济和文化的发展。各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。

——《中华人民共和国宪法》

(1)结合材料一和所学知识回答,为什么说万民法取代公民法“势在必行”?

(2)根据材料二指出人大代表选举办法有哪些变化。纵观人大代表选举方式的演变,简述新中国民主进程呈现出了怎样的演变轨迹。

(3)根据材料三,指出新中国对地方行政制度的探索建国初,还有哪些重要制度建设?

7 . 中国政治文明发展经历了专制到法治的逐步演进历程。阅读材料,回答问题。

材料一

材料二中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

——《中华人民共和国宪法》(1954年)

材料三为了保障人民民主,必须加强社会主义法制,使民主制度化、法律化……要保证人民在自己的法律面前人人平等,不允许任何人有超于法律之上的特权。

——《十一届三中全会公报》

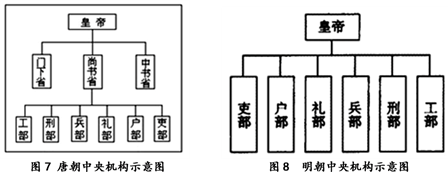

(1)指出材料一中图7所示中央行政制度的名称。与图7相比,图8的中央机构发生了什么变化?

(2)材料二的《中华人民共和国宪法》是由哪次会议制定的?其性质是什么?

(3)根据材料三,归纳新时期社会主义民主与法制发展的特点。

(4)综合上述材料,谈谈你对中国政治文明发展趋势的认识。

| A.国家法律体系日益走向健全 |

| B.社会主义改造急需法律保障 |

| C.人民代表大会制度得到完善 |

| D.宪法颁布后明确了立法方向 |

9 . 阅读下列材料:

材料一《临时约法》第一章《总纲》规定:“中华民国由中华人民组织之”;“中华民国之主权属于国民全体”;……第二章《人民》规定:“中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”;“人民享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、通讯、信仰等自由;人民有请愿、诉讼、考试、选举及被选举等权利;人民有纳税、服兵役等义务”。

——彭明《论20世纪中国的第一次历史巨变》

材料二第一条,中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。……第三条,中华人民共和国是统一的多民族的国家。各民族一律平等。禁止对任何民族的歧视和压迫,禁止破坏各民族团结的行为。……各少数民族聚居的地方实行区域自治。……第五条,中华人民共和国的生产资料所有制现在主要有下列各种:国家所有制,即全民所有制;合作社所有制,即劳动群众集体所有制;个体劳动者所有制;资本家所有制。第六条,国营经济是全民所有制的社会主义经济,是国民经济中的领导力量和国家实现社会主义改造的物质基础。国家保证优先发展国营经济。

——1954年《中华人民共和国宪法》

材料三(宪法第六条)修改为:“中华人民共和国的社会主义经济制度的基础是生产资料的社会主义公有制,即全民所有制和劳动群众集体所有制。社会主义公有制消灭人剥削人的制度,实行各尽其能、按劳分配的原则。”“国家在社会主义初级阶段,坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。”

——《中国共产党中央委员会关于修改宪法部分内容的建议(1999年)》

请回答:

(1)根据材料一,概括《临时约法》的主要特征。结合时代背景,分析上述《临时约法》内容的颁布对我国社会发展的历史意义。

(2)结合所学知识,分析制定1954年宪法的历史背景。比较材料一和材料二,概括1954年宪法的进步性。

(3)比较材料二和材料三的相同点。材料三的修改在当时有何现实意义?

(4)从材料一到材料三的发展变化,你能得到哪些启示?

| A.《共同纲领》失效后 |

| B.1954年全国人大召开后 |

| C.1956年三大改造胜利完成后 |

| D.1956年中共八大召开后 |