材料一 1919年7月,苏俄发表了第一次对华宣言,其平等处理与中国关系的态度,受到中国人民的欢迎。苏联在抗日战争的最后时期出兵中国东北,给日本关东军以毁灭性的打击,为中国赢得民族性国家统一做出了巨大的贡献。在解放战争时期,苏联曾反对国民党的战争政策,促进中国的和平统一。从1919年到1945年,苏联经过一系列的动作,使国民党政府最终承认了外蒙古的独立地位,这严重损害了中国领土主权的完整性和中国政府的尊严。

——摘编自吕斌等《试析新民主主义革命时期苏联与美国对中国国家统一的影响》

材料二 2013年3月22日,国家主席习近平在访问俄罗斯时强调,中俄互为最主要、最重要的战略协作伙伴……面对复杂多变的国际形势和依然严峻的国际经济环境,中俄要更加紧密地加强全方位战略合作。……密切在国际和地区事务中协调配合,坚决维护两国共同的战略安全,坚决维护《联合国宪章》的宗旨和原则及国际关系基本准则,维护二战成果和战后国际秩序,维护国际公平正义,促进世界和平、稳定、繁荣。

——2013年3月中国经济网报道

(1)根据材料一,概括新民主主义革命时期中苏关系所呈现的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳新中国成立后与苏联、俄罗斯的关系发生的变化,并简析变化的原因。

(3)综上所述,分析影响国家间关系发展变化的主要因素。

材料一 1954年周恩来访问印度和缅甸期间,多次提到中国关于和平共处五项原则的主张。他指出:“世界各国不分大小强弱,不论其社会制度如何,是可以和平共处的。”这一主张被两国领导人认同并写入了联合声明。

同年,毛泽东提出:“这五项原则是适合我国的情况的,我国需要长期的和平环境。”1955年万隆会议通过的处理国际关系的十项原则是和平共处五项原则的引申和发展。

周总理修改的《中印两国总理联合声明中方草案》

(1)依据材料一,概括和平共处五项原则提出的目的和意义。

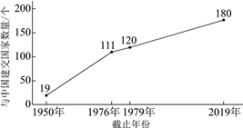

材料二 与中国建交国家数量增长及分布情况

| 时间 | 亚洲 | 非洲 | 欧洲 | 美洲 | 大洋洲 |

| 1949—1969年 | 15 | 19 | 15 | 1 | 0 |

| 1970-1979年 | 12 | 25 | 15 | 13 | 5 |

——整理自外交部网站资料

(2)依据材料二并结合所学,归纳20世纪70年代中国外交的特点。

材料三 习近平外交的亮点之一,是“一带一路”重大倡议。这个合作倡议得到热烈响应,几年内有上百个国家和国际组织表达了参与意愿,地理范围扩大到中东、非洲、中东欧和亚太等地区,纳入的多半是新兴经济体和发展中国家,总人口(约44亿人)和经济总量(约21万亿美元)分别占到全球六成和近三成。中国政府先后出资400亿元和1000亿元人民币建立“丝路基金”,大力推动亚洲基础设施投资银行(简称“亚投行”,中国在其初始股本1000亿美元中占有重要比重),以满足基础设施建造和相关投资信贷的需求。

(3)结合材料三和所学,从条件、表现、影响等方面谈谈你对中国特色大国外交的理解。

材料一会议应将这些共同愿望和要求肯定下来。这是我们中间的主要问题。我们并不要求各人放弃自己的见解,因为这是实际存在的反映。但是不应该让它妨碍我们在主要问题上达成共同的协议。我们还应在共同的基础上来互相了解和重视彼此的不同见解。我们必须做的事情是寻找某种办法使我们可以有分歧而又不成为战争中的敌人。

———整理自周恩来在某次国际会议上的演说

材料二2013年3月22日,国家主席习近平在访问俄罗斯时强调,中俄互为最主要、最重要的战略协作伙伴……面对复杂多变的国际形势和依然严峻的国际经济环境,中俄要更加紧密地加强全方位战略合作。……密切在国际和地区事务中协调配合,坚决维护两国共同的战略安全,坚决维护《联合国宪章》的宗旨和原则及国际关系基本准则,维护二战成果和战后国际秩序,维护国际公平正义,促进世界和平、稳定、繁荣。

———2013年3月中国经济网报道

(1)材料一反映的是周恩来在哪次国际会议上的演说?根据上述材料并结合所学知识,分析这次国际会议对中国的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳新中国成立后与苏联、俄罗斯的关系发生的变化,并简析变化的原因。

材料一 19世纪50年代即便是经世派的林则徐、龚自珍等士大夫在书写西方国家的名称时,一般是加兽字偏旁或加口字偏旁以示鄙夷,但60、70年代后,这种写法已很少出现,而且“夷”字使用的频率也逐步减少,与英国订立的《天津条约》甚至规定,官方文件中禁止使用“夷”字。第一次鸦片战争后,魏源就认为西方人与中国人本质上是一样的,西方人有知识、讲礼貌,正直,不应该称之为蛮夷。……与西方有关的事务在60年代之前一般称“夷务”,但此后则由“洋务”“西学”之类的褒义型概念替换了,这虽然有列强武力逼凌的因素,其中也透露出晚清对外观念和意识的转变。

——摘自齐廉允《“大国意识”与“世界意识”的错位——中国传统外交观考察》

材料二 尼克松在回顾1972年访华时说:“我知道,1954年在日内瓦会议时福斯特·杜勒斯(当时的美国国务卿)拒绝同周(周恩来)握手,使他深受侮辱。因此我走完梯级时决心伸出我的手,一边向他走去。当我们的手相握的时候,一个时代结束了,另一个时代开始了。”

材料三 新中国实行的各版护照简介

| 1949年单页版、50版、53版、58版护照为中俄文对照 |

| 71版、75版改为中法英文对照 |

| 80版将75版的“本护照前往下列国家和地区有效”改为“本护照前往世界各国有效” |

(1)根据材料一指出晚清对外观念和意识发生了怎样的转变?结合所学知识,分析转变的主要原因。

(2)据材料二与所学知识,指出促成尼克松与周恩来这次“握手”的主要因素

(3)依据材料三并结合新中国的外交,从护照上的文字的变迁,对新中国护照的发展历程进行解读。(要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。)

| A.目的是营造有利的国际环境 |

| B.旨在打破帝国主义孤立中国的局面 |

| C.共同推动构建新型大国关系 |

| D.支持对方自主选择发展道路的权利 |

材料一 中国古代的国家安全观以防御为本。中国古代总体上认为在保障国家安全方面,防胜于攻,文胜于武。孔子就曾说“远人不服,则修文德以来之”,强调用文德的手段……贞观之初有上书者劝告唐太宗“宜震耀威武,征讨四夷”。唐太宗则说:“唯魏征劝朕偃武修文,中国既安,四夷自服”,因而他认为魏征的修文以治国,安“中国”以服四夷的办法是上策。

——摘编自黄纯艳《朝贡体系与宋朝国家安全》

材料二 欲制外夷者,必先悉夷情始。

善师四夷者,能制四夷,不善师四夷者,外夷制之。

外夷惟利是图,惟威是畏,必使有可畏怀,而后俯首从命。

是书何以作,曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。

以商道为运道,以商舟为运舟,财用不足国非贫,人才不竞之谓贫。

——摘编自魏源《海国图志》

材料三 邓小平提出了“和平与发展是时代主题”的科学论断。在此基础上,邓小平提出要把国家最高原则和国家安全的首要地位视为不可分割的有机整体,旗帜鲜明地提出要维护国家主权安全;强调维护自己的国家利益和国家安全的同时,不损害别国的利益和安全,要通过和平方式寻求国家利益和国家安全;发展国家关系不以意识形态定亲疏,从而把维护中国安全与维护世界和平有机结合起来;发展是国家利益的核心,只有在经济发展、人民生活水平不断提高的条件下,国家安全才有可靠的保障。

——摘编自车跃丽《坚持总体国家安全观,走中国特色国家安全道路》

(1)根据材料一,概括中国古代国家安全观的基本特点并分析其产生的原因。

(2)根据材料二,指出魏源在《海国图志》中提出的国家安全观主要内容。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述邓小平的国家安全观。

材料一 20世纪50年代,新中国外交战略的总特点是“一边倒”,即倒向以苏联为首的社会主义阵营,但之后有不断弱化的趋势。在这一过程中,新中国的外交政策经历了一系列变化:从新中国成立至朝鲜战争结束,严格执行“一边倒”的外交政策;朝鲜战争结束后,随着经济建设的需要和国际局势的缓和,实行和平共处的外交政策;20世纪50年代中后期,随着新中国国内政治氛围的“左”转和中苏关系的破裂,政策转向依靠美、苏之外的“中间地带”。虽然经历了变化,但大体来说,中国的外交政策并没有突破“一边倒”战略,只是在中苏同盟的基础上进行有限调整。

——摘编自陈少铭《二十世纪五十年代新中国外交政策的调整》

材料二 根据国际形势的发展变化,我国从20世纪80年代初逐步调整对外政策,改变了20世纪70年代实施的针对苏联的“一条线”外交战略。1982年,党的十二大明确提出了独立自主的和平外交政策,即主张反对霸权主义,维护世界和平,发展同各国的友好合作和促进经济共同繁荣。所有国家一律平等,并努力在和平共处五项原则的基础上同世界各国建立、恢复和发展正常关系,而不以社会制度和意识形态的异同来决定亲疏、好恶。决不依附于任何一个超级大国,也决不同它们任何一方结盟或建立战略关系。20世纪80年代初的中国外交政策的调整是新中国成立以来最深刻、最成熟的一次。

——摘编自颜永琦《从结盟到不结盟——20世纪80年代初中国外交政策调整背景探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪50年代新中国外交政策调整的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出20世纪80年代初中国外交政策的具体表现,并分析当时调整外交政策的意义。

材料一 1949年2月,斯大林派米高扬到西柏坡同毛泽东主席会晤,双方进行了内部沟通。6月,毛主席发表《论人民民主专政》一文,明确提出向苏联“一边倒”。1949年10月2日,新中国成立的第二天,苏联就正式宣布予以外交承认,并互派大使。1949年12月至1950年2月,毛主席应邀访问苏联。双方签署了为期30年的《中苏友好同盟互助条约》,废除苏联同国民党政府签订的有损中国权益的《中苏友好同盟条约》。以美国为首的帝国主义对我国实行军事包围、经济封锁、政治遏制的敌对政策。1950年6月,朝鲜战争爆发,美国第七舰队侵入台湾海峡,阻止新中国解放台湾。随后,中美双方在朝鲜战场上兵戎相见。1957年11月,毛主席第二次访问苏联,参加十月革命40周年庆典活动。在社会主义国家共产党和工人党代表会议上,毛主席提出社会主义阵营要“以苏联为首”。

——摘编自周晓沛《我看中苏关系近四十年变迁》

材料二 从20世纪50年代末开始,中苏两党分歧加剧,两国关系逐渐变冷。1960年7月,赫鲁晓夫单方面决定,撤走全部在华专家,撕毁双边协议和合同,同时,在新疆地区挑起边境纠纷。20世纪60年代中期,苏联又在边境大量增兵,并派军队进驻蒙古,威胁我国安全。1969年,先后发生了珍宝岛和铁列克提事件,双方从意识形态冷战演变为边境冲突热战。1979年9月至11月,中苏在莫斯科举行了国家关系的谈判,这次谈判的核心问题是,要苏联从中苏边境和蒙古撤军,停止支持越南侵束反华。1982年10月,中苏双方在北京开始政治磋商,一谈就是6年。随着中苏政治磋商的持续进行,两国经贸、文化等交往逐渐增多。1987年2月,中苏双方在莫斯科举行了边界谈判,双方都希望边界问题的解决能有助于改善两国政治关系。1989年5月,苏共中央总书记戈尔巴乔夫对中国进行访问,会谈中,双方赞同结束过去,开辟未来。

——摘编自周晓沛《我看中苏关系近四十年变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析新中国成立初期毛泽东提出向苏联“一边倒”及社会主义阵营要“以苏联为首”的背景。

(2)根据材料二概括指出,从20世纪60至80年代中苏两国关系发生的重大变化,并结合所学知识对中苏关系的演变进行简要评析。

材料 新中国成立后,国家领导人非常重视对外援助工作,将其视为与其他国家尤其是第三世界国家建立友谊、打开外交局面的重要途径之一。这一时期,中国的主要援助国是蒙古、越南、朝鲜以及非洲的第三世界国家,对外援助被认为是“严肃的政治活动”,其政治色彩浓重。1976 年以前,中国共向 110 多个国家和地区提供过经济援助,援助内容有现汇、物资、技术、工程和劳动力等。1977 年,中央发布《关于进一步做好援外工作的报告》,将此后对外援助的金额占财政支出的比例设定为不超过 4%。20 世纪 80 年代,“平等互利、讲求实效、形式多样、共同发展”的新原则提出,对外援助逐渐演变为推进中国对外贸易和投资的一条重要途径,同时更加重视以援助带动受援国自主发展能力的提高。“不附带任何政治条件”是新中国历届政府在进行对外援助时所遵循的基本原则。

——摘编自李云龙 赵长峰《从“无偿”到“互利”:中国对外援助的转型》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国对外援助的阶段特征及转型原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析中国对外援助转型的意义。

材料一 随着中国经济重心向东南转移及航海技术的进步,“海上丝绸之路”在宋元时期达到空前繁盛。政府先后在广州、泉州、明州等12处设有市舶司,专司外商货物税。还制定市舶条或市舶法,不许官员权贵经营海外贸易、买卖外商货物。宋元时期‘海上丝绸之路’”从泉州和广州等地南下,可达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸,当时进出口货物达400种。

材料二 从1763年至1914年的一个半世纪,作为欧洲获得对世界大部分地区霸权时期,在世界历史进程中据有显著地位。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史·从史前史到21世纪》

材料三 “一带一路”描绘出一幅东西贯穿欧亚大陆,南北与中巴经济走廊、中印孟缅经济走廊相连接的新蓝图,与现有的区域合作机制如上海合作组织、亚太经合组织、东盟和欧盟等合作协调发展"可谓讲求实际、高度灵活、富有弹性。

——2017年3月《南方周末》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋元时期"海上丝绸之路"空前繁盛的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出1763年至1914年,欧洲是怎样获得对世界大部分地区的霸权的?

(3)根据材料三并结合所学知识,简析“一带一路”分别对中国、世界产生的影响。