| A.反映了秦的暴政延伸到手工业部门 | B.提高了工匠们生产活动的积极性 |

| C.表明秦创立了科学完备的法律体系 | D.规范了生产经营活动和组织管理 |

材料一 北魏孝文帝认为使用近百年的都城平城“只是用武之地,非可文治”,而洛阳是帝宅王里,可“光宅中原”,故有意迁都。由于迭经战乱,洛阳早已衰败,太和十七年(493)孝文帝巡幸洛阳,令穆亮和与汉族人氏李冲、董爵等人筹划重建。两年之后,北魏“六宫及文武,尽迁洛阳。”考古发掘证明,北魏洛阳城的核心格局继承、发展了中原正统王朝的都城模式和制度。迁洛早期重建的洛阳宫太极殿广泛吸收、借鉴了魏晋洛阳城、南朝建康城和平城太极殿的形制。整个城市分为宫城、内城和外郭城。布局谨严,规模宏大,远超前代。筑外郭城以及在城内统一规划建造里坊,郭城区域的功能进一步明确和丰富。

——摘编自钱国祥《北魏洛阳外郭城的空间格局复原研究》等

材料二 在灯火困难的古代,官方对于民众作息时间的管理,是一件关涉到“秩序”的大事。朱熹曾说:“日出而作,日入而息,其所以饮食作息者,皆道之所在也。”北宋初,《宋刑统》明确规定:“犯夜(禁)者,笞二十。”后宋太宗仿照唐制,于东京城设置街鼓,在夜禁开始与终止时击鼓通报。宋仁宗时,夜禁仍然实行,但此时的东京城已“不闻街鼓之声”。北宋末,东京城的州桥夜市“直至三更”,马行街一带“夜市直至三更尽,才五更又复开张。如耍闹去处,通晓不绝”,夜禁实际上已经废除,古代城市发展中的一项重要变革得以完成。

——摘编自冯之余《古代中国的黑夜秩序》等

(1)根据材料一,概括孝文帝重建洛阳的原因和举措。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析宋初东京城实行夜禁制度的原因,并说明其废除的历史意义。

| A.农学知识比较丰富 | B.小农经济已基本成熟 |

| C.农耕区域逐渐扩大 | D.生产技术取得新发展 |

| A.纸币供应不足 | B.佛教日益兴盛 | C.财政问题严重 | D.中外贸易受阻 |

| A.提高了农业播种的效率 | B.增强了抵御自然灾害的能力 |

| C.实现了农业动力的变革 | D.标志着精耕细作模式的成熟 |

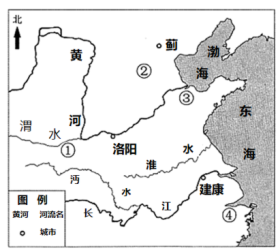

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

| A.绘画领域开始出现市场化趋势 | B.明清时期的社会风气日益腐化 |

| C.商品经济发展的社会效应增强 | D.主流社会思想发生颠覆性变化 |

| A.场镇数量增长反映当时商人地位提高 |

| B.清政府比明代更加重视发展商业 |

| C.明清西南地区农村商品经济有所发展 |

| D.西南地区城乡经济发展趋于平衡 |

| A.经济重心的不断南移 | B.农业市场化水平的提高 |

| C.城镇经济的高度繁荣 | D.农业生产区域化的实现 |

材料一 我国城市规划历史悠久。在《周礼·考工记》中记载“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市”。《左传·隐公元年》孔疏:“王城方九里,公城方七里,侯城方五里,爵城方三里。”《管子》提出:“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。高毋近旱而水用足,下毋近水而沟防省。因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳。”

——摘编自尹家琦等《西周时期城市规划理念探讨》

材料二 近代中国最早开始现代化的城市主要是一些开埠通商城市,特别是沿海沿江少数开埠通商的新兴城市现代化发展较快;而原来那些历史悠久,经济较发达的内地城市由于处于封闭状态,现代化起步更晚。西方的现代科学技术和文化知识通过开放城市传进中国,而开放城市的社会经济的日益现代化,也对现代科学文化知识产生了巨大的需求,各种以传播现代知识文化为目的的新式文化教育机构应运而生,日益发展。近代中国城市愈发展,农村就愈落后。这些城市在文化上与周围地区相对疏远,在经济上则被当成是获得出口产品的中转站,而不是促进国内商品经济发展的市场。

——摘编自何一民《近代中国城市早期现代化的特点与外力的影响》

(1)根据材料一,归纳中国古代的城市规划理念。(2)根据材料二,概括近代中国城市发展的特点,并结合所学知识分析其背景。