| A.清除倭寇残余势力 | B.开放海禁政策 |

| C.对福建人剿抚并重 | D.采取富民政策 |

| A.政府严格管理的正规市场 | B.物流通畅的草市 |

| C.多个繁华的商业市镇 | D.“工官”监管的夜市 |

| 内容 | 出处 |

| “永宁元年,掸国(今缅向东北)王雍由调复遣使者诣阕朝贺,献乐及幻人……自言我海西人。海西即大秦也,掸国西南通大秦。” | 《后汉书》 |

| “从加那调州(今缅向丹那沙林,一说在孟加拉湾西岸)乘大拍,张七帆,时风一月余,乃入秦,大秦国也。” | 《吴时外国传》 |

| “大秦道既从海北陆通,又循循海而南,与交趾(今越南北部)七那外夷比(邻)又有水道通益州、水昌 | 《魏略》 |

| A.海陆交通都可到达大秦 |

| B.中国与大秦直接往来频繁 |

| C.中西方交往以海路为主 |

| D.史籍对大秦已有详尽记载 |

材料一 (洪武)二十七年春二月,倭寇浙东,命都督杨文、刘德、商篙吴巡视两浙。(太祖)下令:“禁民间用番货、番香。”先是,上以海外诸夷多诈,绝其往来……而缘(沿)海之人,往往私下诸番,因诱蛮夷为盗,命礼部禁绝之。敢有私下诸番互市者,必置之重法。

——《明太祖实录》卷23l

材料二 明代倭寇的成分十分复杂,其中既有日本因内战失败而丧失军职的武士,也有我国东南沿海一带从事私人海上贸易的民间商人和因统治阶级残酷剥削而破产的沿海农民、渔民、盐民等,甚至还有少数名落孙山的落魄书生、被罢免职务的官吏等。

——林仁川《明末清初私人海上贸易》

材料三 严禁商道,不通商人,失其生理,于是转而为寇。寇与商同是人也,市通别寇转为商,市禁别商转为寇。华夷同体,有无相通,实理势之所必然。

——唐枢《御倭杂著》

材料四 闽省土窄人稠,五谷稀少。故边海之民,皆以船为家,以海为田,以贩番(海外贸易)为命。……一旦禁,则利源阻塞,生计萧条,情图计穷,势必啸聚。……万一乘风揭竿,扬帆海外,无从追捕,死党一成,勾连入寇。

——《明神宗实录》卷262

(1)据材料一,分析明朝的对外政策和采取这种政策的原因。

(2)结合有关材料及所学知识,分析这种政策产生的后果。

(3)结合所学,你如何评价明朝的这种对外政策?

(4)综合上述材料,请你谈谈对当今中国的发展带来的启示。

材料一 溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。

——《诗经小雅北山》

材料二 机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。……有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。

——唐白居易《朱陈村》

材料三

材料四 有学者提出,大体而言,从春秋战国时期到隋唐时期几乎是纯粹的自然经济,自宋元时期,一种新型经济的发展实际上已经在自然经济的“死水”中泛起了“微澜”;到了明清时期,在我国江南地区又出现了一种与自然经济完全相悖的新经济的萌芽。

材料五 明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯传入中国,提高了粮食产量,使许多原本用以种植粮食作物的耕地改种桑树、棉花等经济作物。苏州府“郡城之东,皆习机业。……计日受值”;盛泽镇“俱以蚕桑为业”。……当时商业很发达,商人拥有雄厚的资本。例如,徽州商人“藏镪(白银)有至百万者”。嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——以上材料摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

(1)根据材料一,指出材料反映的是何种土地制度?春秋战国时期,这一土地制度在所有关系上发生了什么变化?请结合所学知识指出导致这一变化的根本原因。

(2)据材料二,指出材料反映了古代中国农业的何种经济形态?结合所学知识,简述该种经济形态的基本特征。

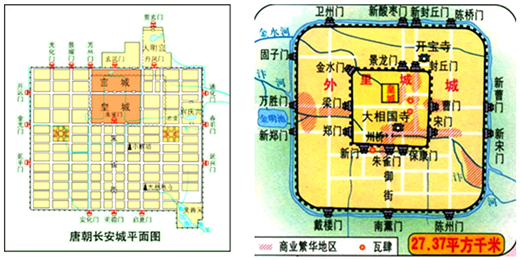

(3)根据材料三并结合所学知识回答,北宋东京与唐长安城相比,在商业活动方面出现的新变化。

(4)根据材料四、五,指出材料四中的“新经济的萌芽”指的是什么,从材料五中找出一句话作为其判断依据,并结合两则材料概括出明清时期经济的主要变化。

| A.宋朝放弃重农抑商政策 |

| B.市的管理制度已经废除 |

| C.宋代的市突破时空限制 |

| D.城市功能开始发生变化 |

| A.重农抑商的经济政策 |

| B.农村商品经济的发展 |

| C.男耕女织的小农经济 |

| D.家庭手工业规模扩大 |

| A.①② | B.③④ | C.①③ | D.②④ |

| A.农业商品化程度提高 |

| B.商品销售的专业化 |

| C.城市经济空前繁荣 |

| D.城市布局发生巨大变化 |

| A.明朝花楼机的使用,促成了“衣被天下”的局面 |

| B.元朝的黄道婆传授棉纺织技术,引发了中国的“棉业革命” |

| C.明朝政府的赋税政策,客观上鼓励了民间棉纺织业的发展 |

| D.明朝以松江为中心的棉纺织业迅速发展,推动了江南经济的发展 |