材料一 唐诗云:“天下三分明月夜,二分无赖是扬州”“(扬州)夜桥灯火连星汉,水郭帆樯近斗牛”。

材料二 宋诗云:“远闻叫声声,衣服两大堆,件件来回经。”“坊巷桥门及隐蔽去处,俱是铺席买卖。”“今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼。”

材料三 北宋熙宁年间,岁入缗钱六千万,南宋熙丰年闻为六千五百三十万缗,略高于北宋。北宋庆历中,每年商税收入为一千九百七十万缗,熙丰年间更多一些,约占缗钱的三分之一。

——《简明宋史》

材料四 苏州“东北半城皆居机户,郡城之东皆习机业”。出现“大户张机为生”,以增殖财富;而工匠“趁织为活”,“得业则生,失业则死”的现象。

——高中历史教材

(1)根据材料一、二,概括唐宋时期的商业发展信息。

(2)根据材料三,指出宋代的商业地位,结合所学知识,简析其原因。

(3)根据材料四,明清时期在城市的经济领域出现了什么新现象?据材料四并结合所学知识,指出这一新现象出现的原因是什么。

材料一 中国传统市镇兴起于宋代。其中,一部分是由原来作为各地基层军事据点的戍镇演变而来,或通过县城降格、集市升格、税务坊场改置、交通驿站升置等方式设置的,称为“镇市”,具有一定规模,且有正式建制;一部分是在临时性乡村墟市的基础上发展形成的,称为“草市”,大多规模有限。到北宋中后期,市镇工商业已成为各地社会.经济的重要组成部分,在发展形态上开始呈现不同的特点。形成了环城市镇、农业市镇、手工业市镇、商品转运市镇、港口市镇、消费型市镇等不同的发展类型。

——摘编自陈国灿《中国早期城市化的历史透视》

材料二 在明中叶至清中叶的三个世纪中,苏州城市地域范围不断扩展,城市人口不断增加,城市从府城内扩大到城厢附郭和郊区市镇,从而形成一个以府城为中心、以郊区市镇为“卫星城市”的特大城市。苏州文化是与北京文化相对,颇有特点,并且向外传播,成为周围地区仿效的对象,对明朝江南地区社会风尚的形成有很大的影响。乾隆二十七年《陕西会馆碑记》赞叹说:“苏州为东南一大都会,商贾辐辏,百货骈阗。上自帝京,远连交广,以及海外诸洋,梯航毕至。”苏州的城市变化代表了明清中国城市发展的一种新道路。

——摘编自傅衣凌《明清社会经济史论文集》

(1)根据材料一并结合所学,概括宋代市镇发展的特点并分析其成因。

(2)根据材料二并结合所学,概括指出与宋代市镇相比明清城市发展出一种怎样的新道路,指出苏州城市变化的影响。

材料一 现在我们在城里见到的大街小巷的名称,有些在宋代就有了,都是以不同的生产行业为标志而命名的。如在杭州西湖的吴山有很多寺庙,每个庙的名字都代表着一个行业或几个行业,吴山也因此而闻名。

——摘编自吕振羽《中国历史讲稿》

材料二 开封强大的文化活力,蓬勃的贸易经济,突破了宋以前京师关于夜市的禁令。店铺、朝廷办事机构与居民住宅错落相间,朝着大街几乎随处可以开设店铺。坊市制度的崩溃,商业街取代商业区的市,御街两旁“许市人买卖其间”,这些都是前代都市所未有过的经济生活景观。当时开封以经商为业的有二万多户,其中640家资本雄厚的商户,分属160行,囊括米、盐、茶等各类商品交易。号称“正店”的大酒楼有72家之多,兼具饮食与商品贸易的多种功能,作为商人验看商品质量、商定商品价格、签订契约的场所。酒楼、茶坊适应商业大潮,与娱乐场所瓦子,都通宵营业。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》

材料三 清末民初的扬州,以知识分子为主体的一批重要的现代脑力劳动者,形成了专门职业阶层,这是扬州社会现代化的重要象征,教师、律师、医生、编辑、记者、作家等职业人员已有一定数量。当然,黄包车夫、挑水工、轿夫、船夫、女佣等在当时的职业中也占一定比例。

——摘编自朱煜《扬州城市史研究的回顾与思考》

(1)材料一中宋代出现了很多“以不同的生产行业为标志而命名”的街道和寺庙。结合所学知识指出这一现象的出现说明了什么。这一现象在宋代出现的有利条件有哪些?

(2)根据材料二,概括东京出现“前代都市所未有过的经济生活景观”的表现。

(3)依据材料三,指出扬州专门职业阶层的变化所反映的社会发展趋势。结合所学知识概括我国古代城市职能的变化。

材料一 租佃制在秦汉时期即已出现,到宋代开始占据主导地位。宋代统治者实行“田制不立、不抑兼并”的土地政策,并将无地农民编入国家户籍,在形式上使客户获得了与主户齐等的地位。实物地租形式在当时占据着绝对的支配地位,货币地租因具有一定的灵活性逐渐开始占有一席之地。在经济水平比较发达的两浙路等地区,出现了“二地主”,他们并不是真正租种土地的劳动者,而是将租到的土地再进行转租,成为新的剥削阶级。

——摘编自张雪雪《北宋土地租佃制度探析》

材料二 13至15世纪,英国的封建领主开始主动取消农奴制。由领主准备“公簿”存放在庄园法庭,农民得到副本。公簿上一般都写有这样的内容:农民取得自由人的身份,原来作为农奴时所耕种的“份地”仍归农民耕种,作为租地;农民按年缴纳货币形式的地租,在租期内数额固定不变;农民可自由经营这块土地,在传给下一代或转手他人时,须向领主缴纳“死后税”或许可税;农民仍是领主治下的子民,要继续效忠于领主等。违反上述规定的,要处以罚款和制裁。

——摘编自刘宗绪《世界近代史》

(1)据材料一并结合所学知识,概括北宋租佃制的新变化,简析其原因。

(2)据材料一、二,比较中、英两国农村生产关系变化在内容和影响方面的相同之处。

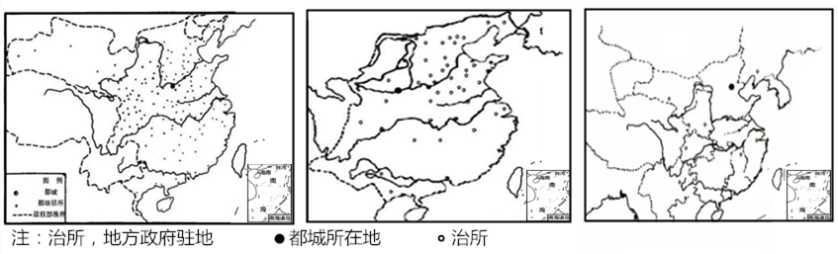

(1)以上三幅图是秦、隋、元三个朝代一级地方行政区治所示意图。观察图片分别指出三幅图对应的朝代。

(2)一级地方行政区治所的分布与政治、经济(包括人口数量)等有密切关系。从秦到元一级地方行政区治所南北密度分布有何变化?并简析导致其变化的具体原因。

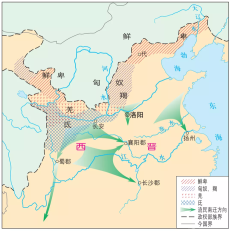

西晋末年各民族分布与流民迁移示意图

(1)结合上图,请简述当时我国人口迁移的两大趋向并分析其产生原因。

(2)结合所学知识分析人口迁移对当时社会发展的影响。

材料一 五铢钱是汉初以米人民群众在长期实践中探索、创造出来的。秦半两钱厚重不方便,汉半两钱又太轻小,而五铢钱最适中,携带或计数都较方便,适合当时社会经济发展状况和价格水平对货币单位的要求,所以历经多次改朝换代还能持续延用不废。五铢钱在形制上.继承了半两钱外圆内方的基本形态,同时又吸收了战国时期的某些刀币在边缘上突起轮廓的钱法,这样既可以保护币面文字不被磨损,又可增加钱币的牢度。五铢钱的制作由朝廷的专门机构负责。汉武帝元鼎四年(公元前113年),命令上林三官铸造标准的五铢钱,废除以前的钱币。从此,历代王朝都把铸币权集中于中央。

——摘编白萧剑半《中国古代货币制度和货币形态的演变》

材料二 “白银时代”为何会最终奠定于明代前中期,内在的驱动机制到底为何?总结来说,学界对此问题的解答不外乎以下几点:经济发达的江南地区产出的手工制品大量出口导致中国出现大量顺差;明代历时漫长的赋役财政改革的结果是贡赋体制日益嵌入白银的运作,规模渐趋庞大,形成了贡赋纳银运作体制;明初政府发行的宝钞由于是不兑换纸币,发行制度存在严重缺陷,导致其贬值急速,迅速走向崩解。

——摘编自邱永志《元明变迁与明代货币白银化的体制促因》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明汉武帝所铸五铢钱的特点

(2)根据材料一并结合所学知识,概括铸造五铢钱的积极作用

(3)根据材料二并结合所学知识,分析明代货币白银化的原因

(4)根据材料二并结合所学知识,分析明代货币白银化的影响

材料一 《苏州风俗考》记载的明代苏州纺织业情况是:“郡城之东,皆习机业,工匠各有专能,匠有常主(机户),计日受值。……若机户工作减。此辈衣食无所矣。”

材料二 明代冯梦龙的小说《警世通言》中,有这样一个故事——“宋小官团圆破毡笠”。主人公宋小官被嫌贫爱富的岳父母抛弃,夫妻被迫分离,穷困潦倒。后来通过做生意,逐渐积累了巨额资金,就在南京凤仪门内,买了一个几十间房屋的大宅子,接回了苦苦等待的妻子。然后又和大多数商人一样,置买大量土地,依靠收地租,过上了富足悠闲的生活。

材料三 “凡天下无地而得安宁者,为君也。是以未得之也……荼毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然,曰:我固为子孙创业也。其既得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为然,曰:此我产业之花息也。然则,为天下之害者,君而已矣。”

——黄宗羲《明夷待访录》

(1)材料一反映出苏州纺织业的哪些社会现象?这些现象表明的本质是什么?

(2)依据材料二分析,主人公通过什么方式摆脱了穷困潦倒的境遇?宋小官大量买田置地,是因为当时政府实行怎样的经济政策?

(3)根据材料三概括黄宗羲的主要观点,分析其思想产生的时代背景。

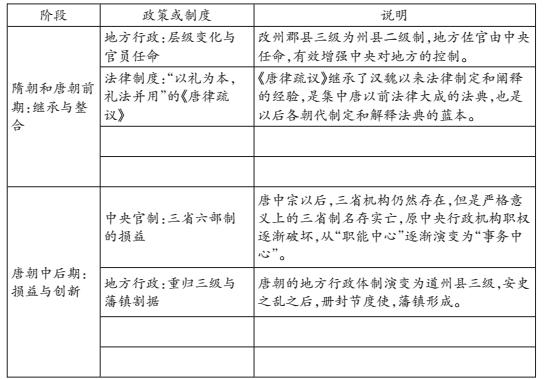

为说明上述观点,该学者搜集了上表中的部分材料,请任选两项历史史实补充完整表中信息。

材料一

材料二

材料三

《清明上河图》中汴河船运的景象

材料四 生之有时而用之无度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今驱民而归之农,皆著于本,使天下各食其力。末技游食之民转而缘南亩,则畜积足而人乐其所矣。贾谊《论积贮疏》世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——黄宗羲《明夷待访录·财计三》

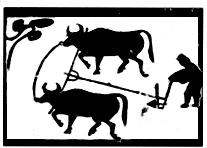

(1)材料一中的农业生产工具最早出现于什么时期?这一生产工具在唐朝时有何变化?唐朝的农业生产工具还取得了什么进步?

(2)结合材料二和所学知识,分析汉代“市”的发展状况。

(3)结合材料三与所学知识,分析宋朝“市”的发展状况。

(4)材料四中的贾谊和黄宗羲是如何看待农业和工商关系的?各自的理由是什么?你认为哪一个符合历史发展潮流?