材料一 陆上丝绸之路沿途气候异常干燥,地形复杂,加之骆驼、马匹运载能力有限,更为严峻的是唐与吐蕃及西亚阿拉伯国家的冲突剧增。安史之乱后,“国家用度”尽仰江淮。宋朝与辽、西夏、金等政权长期对峙,政府转而在广州、泉州等12处设市舶司,专司外商货物税,并利用先进技术,从泉州和广州等地南下海上,达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海至欧洲,也至非洲东海岸。16世纪初,葡萄牙人开辟了从大西洋越过非洲自西而东进入亚洲的新航线后,海上丝绸之路愈加发达。最终绿洲古路遭到遗弃,失去了传统价值。

——摘编自费正清《剑桥中国古代史》

材料二 就基本层面而言,宋元以前的中华民族是以一种较为开放的心态与海洋打交道的。只是到了元末明初之后,随着国家海洋方面的安全问题日益凸显,甚至成为统治政权的隐患时,原本日渐开放的海洋观念意识才开始转变方向。这就致使海洋观的开放趋向始终被限制在一定的范围内,这也是由中国封建社会的根本特性所决定的。

——摘编自吴珊珊、李永昌《中国古代海洋观的特点与反思》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代陆上丝绸之路衰落的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出元末明初之后中国海洋安全隐患的表现及中国对外关系的变化。

材料一 泉州文化遗产(部分)及价值贡献表注:●核心贡献;○辅助贡献

| 文化遗产组成部分 | 价值贡献 | |||||||||

| 制度保障 | 多元社群 | 运输网络 | 生产基地 | |||||||

| 官方制度 | 海神信仰 | 社会精英 | 宗教人士 | 中外商人 | 产业平民 | 码头 | 航标 | 制瓷 | 冶铁 | |

| 市舶司遗址 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||

| 天后(妈祖)宫 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||

| 泉州文庙及学宫 | ○ | ● | ||||||||

| 开元寺 | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||

| 伊斯兰教圣墓 | ○ | ● | ||||||||

| 德化窑址 | ○ | ○ | ● | |||||||

| 安溪冶铁遗址 | ○ | ● | ||||||||

| 江口码头 | ○ | ○ | ● | |||||||

| 六圣塔 | ○ | ○ | ● | |||||||

——摘编整理自《泉州商贸中心》

材料二13-14世纪意大利商人开始向中国进发,威尼斯商人马可·波罗家族来到中国,热那亚商人在泉州建立了“商站”。意大利商人通过与中国的直接和间接贸易,掌握了在欧洲出售东方商品的垄断权。意大利商人从英、法等地运回羊毛,在本土组织呢绒生产,将呢绒运到地中海东岸地区销售以取东方的商品。呢绒制造业在意大利北部城市迅速崛起。出于海上贸易和争夺制海权的需要,威尼斯和热那亚等城市都建立了自己的舰队,造船业也随之兴起。在商业的实践中,意大利商人形成一套完整的商业谋略和经商方法。例如在商业活动中实行“委托制”、“股份制”,同时“海上保险业"、“票据"支付方式等也逐渐开展起来。……地中海区域的商业出现了空前繁荣的景象并对欧洲历史发展起到过重要的促进作用,西方史学把上述现象称之为“地中海商业革命”。

——摘编自微博作者《“泉州一威尼斯”时代》

(1)根据材料一并结合所学知识分析泉州成为宋元时期世界海洋商贸中心的历史背景。(2)对材料一表格中的泉州文化遗产进行分类并概括其历史价值。

(3)根据材料二并结合所学知识说明“地中海商业革命”是如何推动欧洲历史发展进程的。

3 . 【加试题】“另类历史”是指某些作品本身不是严格的历史著作或史料,但其中包含着某种历史信息。阅读下列材料:

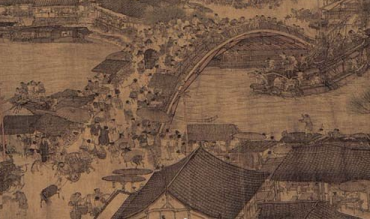

材料一下图是张择端《清明上河图》(局部)

(北宋东京)御街一直南去,过州桥,两边皆居民。……余皆羹店、分茶、酒店、香药铺、居民……

——(宋)孟元老《东京梦华录》

材料二下图是《罗汉图》和《西斯廷圣母》

宋朝刘松年《罗汉图》,是《十六罗汉图》之一,又名《灵猿献果图》。作品虽取自佛教题材,但罗汉形象已不同于早期怪异的西域特征,更接近现实的世俗生活;小和尚接过灵猴摘送的果子,极富生活情趣的描写淡化了作品的宗教气氛。

中世纪的圣母玛丽亚像全部都是冰冷的、僵硬的。而意大利画家拉斐尔的《西斯廷圣母》则是慈爱的、美丽的。该画作不仅展示了女性的温柔、秀美与坦然的骄傲,更歌颂了圣母将怀中孩子奉献人类、拯救世间的崇高行为。其对圣母的赞美,在生活美的价值观上战胜了基督教的厌世哲学。

请回答:

(1)据材料一并结合所学,指出《清明上河图》反映了宋代城市格局和商品经济发展发生了哪些变化?作为研究宋都汴京社会生活的历史资料,与《东京梦华录》等文献资料相比有何优势?

(2)据材料二,比较两幅图的共同点以及在内涵上的不同点。

材料一 西汉贾谊在《论积贮疏》写道:“管子日:‘仓廪足而知礼节。’民不足而可治者,自古至今,未之尝闻。古之人日:‘一夫不耕,或受之饥;一女不织,或受之寒。’生之有时,而用之无度,则物力必屈。”“今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也。”晁错在《论贵粟书》中提出“民贫则奸邪生。贫生于不足,不足生于不农,不农则不地著,不地著则离乡轻家,民如鸟兽。虽有高城深池,严法重刑,犹不能禁也。”

——摘编自宋芳《中国古代重农思想到当代重农思想之嬗变》

材料二 许多“以天下为己任”的有识之士不能不对洋务时期形成的“重商思潮”进行反思,去重新探寻经济发展的内在逻辑,再加上西方农学新知东渐的催生及对多年来中外商战效果的感悟,使他们在不怀疑工商业对于国家利益固有价值的前提下,重新认识到农业的经济和社会价值,故而形成了新形势下的“农本意识”,强调农业是中国的立国之本,富强之道。1897年,张謇在《请兴农会奏》一文中指出:“立国之本不在兵和商,在于工与农,而农尤为要,盖农不生则工无所作,工无所作则商无所鬻,相因之势,理所固然”。1898年4月,张之洞也上奏称,富国之道“不外乎农、工、商三事,而农务尤为中国之根本”。

——摘编自赵泉民《论清末农业政策的近代化趋向》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西汉初期重农思想产生的原因及统治者采取的主要措施。

(2)根据材料并结合所学知识,指出19世纪末的重农思想与西汉初期的不同之处并简析其原因。

(3)根据材料并结合所学知识,简述我国农业发展历程的历史启示。

材料一 “嘉靖倭乱”的发生,是明朝“海禁”政策导致的全球化与中国市场需求之间相互矛盾和冲突的结果。1567年,嘉靖皇帝病逝,随后隆庆皇帝即位。隆庆皇帝宣布在漳州月港开海,允许漳泉两府商人出海贸易,“准贩东、西二洋”,从而形成隆庆开海的局面。有人测算,晚明从月港流入中国的白银,16世纪七十年代年均约28.5万两,八十年代年均约88.9万两,到1600年以后年均达到100万两的规模。伴随着白银的大量流入,中国的商品也源源不断地输送至东南亚各港口。与此同时,明末的海外市场需求也直接刺激了江、浙、闽、粤、赣等地区的丝织业、棉织业、染织业、制瓷业、铁器业、制糖业等行业的发展。

——摘编自陈尚胜《隆庆开海:明朝海外贸易政策的重大变革》

材料二 自2013年设立上海自贸区至今,我国已设立四批自贸区,再加上刚刚宣布的海南自贸区(港),我国的自贸区数量将达到12个,正是这些自贸区成为中国改革开放的重要门户。除了海南的跨“级”连跳,直接批准建设自由贸易试验区试点和自由贸易港外,其他已经获批设立的10个自由贸易区最有机会实现升级“自贸港”。

——整理自侯名芬《我国创办经济特区的历史进程和当代价值新论》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括隆庆开海的历史背景并分析其影响。

(2)根据材料二,简析新时期中国自贸区(港)设立的作用。

材料一

材料二 到16世纪末,西班牙的物价比16世纪初平均上涨了4.2倍,法国物价指数比16世纪初高2.2倍,英国高2.6倍,荷兰高3倍,阿尔萨斯、意大利和瑞典高将近2倍。

——萧国亮、隋福民著《世界经济史》

材料三 新中国成立至1978年前,我国的物价水平总体.上是稳定的。1984年10月,《关于经济体制改革的决定》提出发展社会主义商品经济。自此物价开始明显上涨,到1988年物价上涨指数甚至高达20.7%。(邓小平)在1988年5月19日说:“过去,物价都是由国家规定,这是违反价值规律的做法,……改革中出现的问题应该在继续改革中加以解决。

——据金冲及著《二十世纪中国史纲》等多项资料整理

(1)指出材料一中货币形态发生变化的主要原因。结合所学知识简述秦政府对市场交易的规定。

(2)依据材料二并结合所学知识,简析推动16世纪欧洲物价上涨的主要因素。从社会转型角度,分析物价上涨对欧洲社会产生的影响。

(3)为解决材料三中提到的物价问题就必须继续深化经济体制改革。根据材料三并结合所学,概述我国确立社会主义市场经济体制的决策过程。

材料一 明朝时期政府实行贸易的双轨制度,将贸易分为官方的“朝贡贸易”和民间贸易。明初政府颁布禁令:“非入贡即不许其互市”“禁濒海民不得私出海”。原因是政府考虑到沿海居民的胡作非为,“倭居十三,而中国叛逆者居十七”。但官方的“朝贡贸易”却十分兴盛,“五方之贾,熙熙水国,异物不足述,而所贸金钱,岁无虑数十万”。前来朝贡的国家有十多个,如暹罗、占城、扶桑、琉球、朝鲜等。每次使团前来带来的都是该国的贵重礼物,但因生产力落后,“进贡之物,大都草率不堪,甚者尤极不堪,而朝廷所赐缯、帛、靴、帽之属……”明朝采取“厚往薄来”的原则,回赠的物品价值往往超过对方数倍。

——摘编自李凤琼、秦超超《明朝与清朝前期的对外贸易情况比较》

材料二 新中国成立后不久,为了迅速恢复和扩大对外贸易,中央贸易部召开了一系列有关出口的全国性专业会议,如丝绸会议、茶叶会议、钨锡会议等,研究大宗出口产品的产销情况,通报国际行情,制订1950年出口计划和具体的保证措施。促进了1950年度出口的恢复和发展,基本达到了或超过了历史上的最好水平。同时,贸易部还召开了全国进口会议,专门讨论民用品的进口问题。根据会议制定的方针政策,既从根本上改变了过去西方列强向中国倾销产品的局面,又根据国内的需要掌握进口。为调动各种积极因素发展外贸,政府在大力发展国营对外贸易的同时,还注意发挥当时占较大比重的私营外贸企业以及外资企业的作用,实现在国营经济领导下分工合作、各得其所。

——摘编自孙玉琴《中国对外贸易史下卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明初对外贸易的特点并进行简要评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述新中国成立初期发展对外贸易的主要举措并说明其作用。

8 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 明清时期伴随着传统手工业和商业的发展,全国许多地区的工商业者就已经建立了会馆、公所等组织。无论是会馆还是公所,这些传统商人组织都具有较为明显的行会特征。从成员构成看,会馆大多对成员的地域籍贯有较严格的要求,主要是由同一籍贯的商人组成,因而其名称往往都冠有地名。有些会馆起初只是同乡会性质的组织,后来则逐渐发展成为同籍商人聚议商务贸易的行会性组织。与会馆主要由同一籍贯商人组成所不同的是,公所一般都是由同业商人或手工业者建立的团体,因而我们在各地相关史料记载中都常常看到冠名为“x业公所”这样的工商组织。与会馆相比较,公所的行会特征更为明显。我们知道行会是为了防止竞争,排除异已,保护同业的既得垄断利益而建立的组织。公所建立之目的即是如此。为了维护同业的利益,绝大多数公所都制定了较为严格的行规,具体内容主要是限制同业者招收学徒和使用帮工的数目,规定统一的手工业产品和各类商品的价格、规格和原料分配,并制定同业统一的工资水平等。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 商会作为清末诞生的近代新式商人团体,虽然可以说是近代中国民族资本主义发展和工商业者力量壮大的产物,但也不能忽略商会又是清末新政期间,清政府为了振兴工商、奖励实业,主动倡导鼓励商人向西方学习的结果。商会是不分籍贯和行业的整个工商各业共同的新式社团,早在清末诞生之初,商会内部就设有分工细密、职权明确的各种办事机构。除总、协理和会董之外,各商会一般都设有文牍处、评议处、考察处、收支处、庶务处、接待处等,这些机构“各有责成,各有权限”,并且互相配合,不仅保证了商会的日常会务能够有条不紊地按章运行,而且遇有突发事件也能及时应对和联动。清末商会即形成总会、分会、分所层层联结的三级组织体制,分所隶属分会,分会隶属总会,相互之间宗旨相同,规章一致,组成了一个层层统属、不可分割的有机整体,而且除西藏之外全国各地的分会、分所如雨后春笋般相继建立,很快就成为林林总总的清末各类新式社团中数量最多、影响最大的商人团体,拥有了独特的联动机制。

——摘编自朱英《近代中国商会的“联动”机制及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清时期“会馆”与“公所”的相同属性及其历史影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析近代商会出现的背景及其进步之处。

材料一 漕运始于先秦,最初规模有限,主要为军事行动服务。先秦时期,各诸侯国纷纷开挖运河,如吴国开凿的堰渎、胥浦和邗沟,魏国开凿的鸿沟,齐国开凿的淄济运河等。唐宋以后中央集权的运行体系日趋完善,北宋的汴梁、南宋的临安、元朝的大都、明清时期的北京都是重要的人口聚居区。……政治中心与经济中心出现分离的趋势,为保证京师的供给,需要源源不断从南方调运粮食,这项任务逐渐成为漕运最重要的职能。

——摘编自陈忠海《古代漕运与“河海之争”》

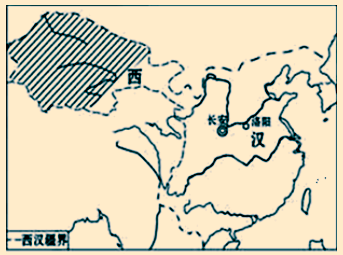

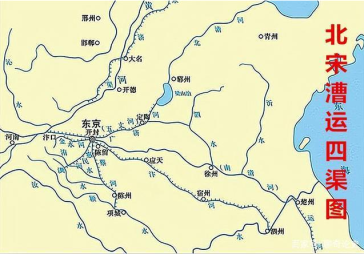

材料二

图一 西汉水运图 图二 北宋漕运图

图三 元朝漕运图

材料三 漕运作为实物赋税的运输形式持续存在,始终成为政治中心紧扣、牵绊经济发达之区的绳索。……朝廷逐渐认识到漕粮运输具有的对于地方的调控意义和价值,越来越多地利用漕粮征派、运输来进行社会制衡,使漕运在经济功能之外也成为王朝用作区域社会调控的政治手段。……漕运客观上引发了区域社会经济格局的变动,促进了运河经济带的产生。

——摘编自吴琦《中国古代漕运空间变动的历史意义》

请回答:

(1)根据材料一,指出从先秦至明清中国古代漕运在职能上的变化。

(2)比较材料二中图一、图二、图三漕运在方向上的变化。结合所学,分析导致这种变化的根本原因。

(3)根据材料三,说明漕运对中国古代社会的新影响。

材料一:自道光年间,大开海禁,西人之工于牟利者,接踵而来,操贸易之权,避锥刀之利,民间生计,皆为其所夺……自洋布洋纱入口,土布销场遂滞,纺绩稀少,机轴之声几欲断矣。

——《盛世危言》

材料二 (20世纪初)所食者率皆本地所树之粟,所衣者率皆本地所出之棉,男耕女织,终岁勤劳,常见农民自顶至踵所用衣、袜、鞋、带皆由自力织成者。

——民国河北《元氏县志》

(1)中国古代小农经济的特征是什么?材料一和材料二反映的近代农村经济结构状况如何?