材料一

——卜风贤《传统农业时代的灾荒风险和粮食安全》

材料二 今之农与古之农异,秋成之时,百逋(拖欠的债务)丛身,解偿之余,储积无几,往往负贩佣工以谋朝夕之赢者,比比皆是也。

——(宋)王柏《鲁斋集》

材料三 一般说来,兼业的农户能比纯农业户向市场提供更丰富多样的商品,也能比纯农业户更多地从市场上购买商品……但任何事物都具有两面性,农民兼业从一开始就是与维持他们最基本的生存条件联系在一起的,个体小农在一个极低的水平上实现收支平衡,不仅减少了对纺织品、农具等一般手工业品的市场需求,而且生产出大量同类手工业品,对专业化生产构成了顽强的抵制。

——李晓《宋代工商业经济与政府干预研究》

(1)据材料一并结合所学知识,概括春秋至隋唐农业发展的趋势。

(2)与材料一相比,材料二中出现了何种新的社会现象。根据材料二并结合所学知识分析“负贩佣工”可以谋“朝夕之赢”的有利条件是什么。

(3)根据材料三中指出“两面性”含义是什么。综合以上材料,谈一谈应如何看待宋代的这一新的社会现象。

材料一

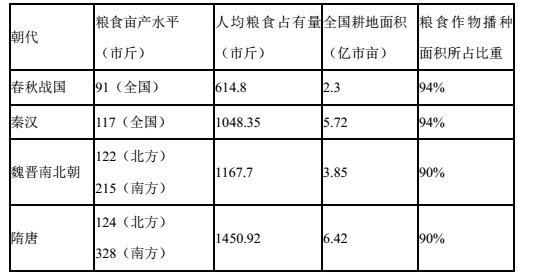

朝代 | 粮食亩产水平 (市斤) | 人均食占有量 (市斤) | 全国种地面积 (亿市亩) | 粮食作物播种面积所占比重 |

春秋战国 | 91(全国) | 614.8 | 2.3 | 94% |

秦汉 | 117(全国) | 1048.35 | 5.72 | 94% |

魏晋南北朝 | 122(北方) 215(南方) | 1167.7 | 3.85 | 90% |

隋唐 | 124(北方) 328(南方) | 1450.92 | 6.42 | 90% |

——卜风贤《传统农业时代的灾荒风险和粮食安全》

材料二今之农与古之农异,秋成之时,百逋(拖欠的债务)丛身,解偿之余,储积无几,往往负贩佣工以谋朝夕之赢者,比比皆是也。

——(宋)王柏《鲁斋集》

材料三一般说来,兼业的农户能比纯农业户向市场提供更丰富多样的商品,也能比纯农业户更多地从市场上购买商品……但任何事物都具有两面性,农民兼业从一开始就是与维持他们最基本的生存条件联系在一起的,个体小农在一个极低的水平上实现收支平衡,不仅减少了对纺织品、农具等一般手工业品的市场需求,而且生产出大量同类手工业品,对专业化生产构成了顽强的抵制。

——李晓《宋代工商业经济与政府干预研究》

(1)据材料一并结合所学知识,概括春秋至隋唐农业发展的趋势。

(2)与材料一相比,材料二中出现了何种新的社会现象。根据材料二并结合所学知识分析“负贩佣工”可以谋“朝夕之赢”的有利条件是什么。

(3)根据材料三中指出“两面性”含义是什么。综合以上材料,谈一谈应如何看待宋代的这一新的社会现象。

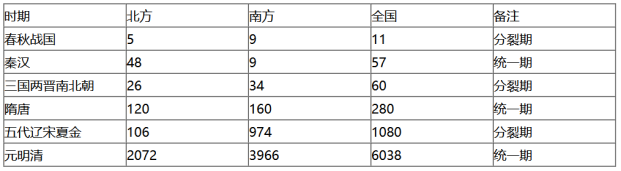

材料一 中国古代水利工程的修建数量及其区域分布(单位:项)

——摘编自冀朝鼎《中国历史上的基本经济区与水利事业的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代水利工程修建的发展趋势和特点,并简析其原因。

材料二 新中国成立以来我国水利建设的辉煌成就

——摘编自冀朝鼎《中国历史上的基本经济区与水利事业的发展》

(2)根据材料二和所学知识,概括新中国成立以来我国水利发展的意义,并结合上述材料谈谈你对水利工程的认识。

不管叫什么名称,中国的制度确实和欧洲人所知道的任何制度不一样……整个国家只有一个封建主,即皇帝统治,而由一个极其庞大的机构掌握管理;这个机构就是从“文士贵族”中任用的非世袭的文官系统,或官僚系统,或官吏阶层……很多家族可以上升到“文士贵族”的地位而重又衰落下去

——【英】李约瑟《现代中国的古代传统》

请回答:

(1)简述自皇帝制度以来古代中国为“庞大的(国家管理)机构”选拔文官制度的主要演变过程。

(2)既然“中国的制度确实和欧洲人所知道的任何制度不一样”,那么请换一角度,谈谈相对于同期的古代中国,中世纪的西欧在政治、经济和文化三方面具有哪些显著特点?

自是之后,荥阳下引河东南为鸿沟,以通宋、郑、陈、蔡、曾、卫,与济、汝、淮、泗会。于楚,西方则通渠汉水、云梦之野,东方则通鸿沟淮之间。于吴则通渠三江、五湖。于齐,则通菑、济之间。于蜀,蜀守冰凿离碓,辟沫水之害,穿二江成都之中。此渠皆可行舟,有余则用溉浸,百姓飨其利。至于所过,往往引其水益用溉田畴之渠,以万亿计,然莫足数也。

——《史记•河渠书》

(1)依据材料概括战国时期水利工程兴修的特点,结合所学分析其原因。

17世纪英国殖民活动大事记

| 1651年 | 英国颁布《航海法案》,规定欧洲货物只能用英国船只运往英国领土;在非洲、亚洲、美洲出产的货物只能由英国或英国殖民地的船只运达 |

| 1654年 | 第一次英荷战争荷兰战败,被迫接受《航海法案》 |

| 1660年 | 英国颁布《航海法案(列举条令)》,规定驾驶运往英国货物货船的船长和至少四分之三的船员必须是英国人;殖民地人民的所有必需品都只能从英国或爱尔兰进口 |

| 1663年 | 英国颁布《航海法案(鼓励贸易法)》,规定所有运往英国殖民地的欧洲货物,必须首先由英国船只经由英国运输;所有货物都必须在英国接受检查和征收税款 |

| 1667年 | 第二次英荷战争结束,英国占有荷兰在北美殖民地新阿姆斯特丹,改名为新约克镇(今纽约) |

| 1674年 | 第三次英荷战争结束,英国得到荷兰部分殖民地,补偿荷兰20万英镑 |

(2)依据上表归纳17世纪英国殖民扩张的举措。结合所学,分析这些举措对英国的影响。

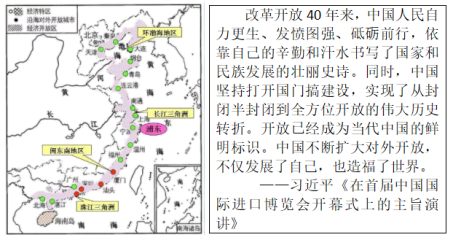

(3)依据材料,说明中国共产党十一届三中全会后我国形成的对外开放格局。围绕“开放与发展”谈谈你的认识。

材料一 春秋战国时期我国户籍制度的雏形开始出现。真正的户籍制度到秦代编制户册才开始创立,通过清查登记人口并实行管制,限制人口流动,防止人口流失,保证兵役和赋税征收。这些制度被后代所继承。到了唐朝出现了最早的城乡户籍区分,城市人口称为坊郭户,农村人口则是乡村户,但唐代户籍实行‚编户与非编户的良贱制度,并没有为坊郭户单独设立户籍。随着城市人口的激增,宋代正式将坊郭户纳入了法律体系之中,根据居民有无不动产,划分主户与客户,再以家庭财产之多寡,将主户划为不同户等。宋代的坊郭户包括官吏、大商人、地主、大手工业者、小商贩,小手工业者,人力和女使之类,大致依据财产来区分,上下共有十个等级,而乡村户则根据土地多寡分为五等。明政府将全国户口按照职业分工,划为民户、军户、匠户等籍,赋役黄册编定以后,户籍不得随意改动。清代时,朝廷宣布“摊丁入亩”,户口不再作为征税的依据,但户籍制度一直保留。

——摘编自吴钩《户口册上的中国》等

材料二 从1953年开始,国家采取了统购统销政策。1958年政府出台了《户口登记条例》,城乡二元户籍管理制度正式建立。1963年公安部依据是否拥有国家计划供应的商品粮将户口划分为农业户口和非农业户口。城乡二元户籍格局长期附着了粮油供应、劳动就业、医疗保健、教育、福利等十几项制度,形成了一整套城乡隔离体系。改革开放初期,政府开始允许农村人进城务工,农民工由此而生;同时政府还出台了严格控制农业户口转为城镇户口的“农转非”政策。1984年国务院批转公安部《关于农民进入城镇落户问题的通知》,部分农民获得迁徙自由。2000年以来,国家已开放了中小城市的户籍,一些省会城市也放宽了进城务业的户籍政策。北京近日公布了《北京市积分落户管理办法》。至此,北上广深这四个市区常住人口超千万的超大城市,均已提出或实施各自的积分落户指标体系。

——据殷志静、郁奇虹《中国户籍改革》等

(1)根据材料一,概括说明中国古代户籍制度演变的特点,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析说明新中国成立户籍制度两次大的改革的影响。综合材料一和材料二,谈谈你对户籍制度变迁的认识。

7 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 战国时代,不同地域的文化存在着差异。秦始皇有汇合地域文化的理想,但并没有成功。到汉武帝执政时期,经过数十年的多次战争,地方的分裂势力基本肃清,而楚文化、秦文化和齐鲁文化等大体上完成了汇合的历史过程,“天下车同轨,书同文,行同伦”的局面才得到实现。汉武帝推行“罢黜百家,表章《六经》”的文化政策,结束了“师异道,人异论,百家殊方”的局面,确立了儒家在百家之学中的主导地位,为中华文化的传承奠定了坚实的政治基础。

君主集权政体,在我国漫长的封建社会有共性,也有个性。比如,西汉统治者主要实施政治、法律和思想文化的儒家化,代替了秦代的法家化。唐代除实行科举选拔人才外,还重视思想文化的内外交流,以及境内各民族融合所产生的文化创造力,促使儒、佛、道的融合,将中华古代文化推进到一个新的高度。在两宋时期,伴随着皇权强化与选官制度的完善,以及教育上书院制的成熟,中华文化更加深化。

——摘编自张岂之《中华文化何以连绵不断生生不息》

材料二 从一定意义上说,一部中国近代文化史,就是传统文化在西方近代文化的冲击和影响下向近代文化过渡转变的历史。戊戌维新之以前,中西文化结接于“中体西用”这一命题之中,戊戌维新以后,“用”的膨胀突破“体”的界限而日见其困窘。20世纪初期,在欧风美雨的冲击下,“中体”已经体无完肤,随之而出现了中西调和、折衷、融合的意识。自此以后,新与旧、中与西能否调和,成为新旧两派斗争的一个焦点和主要形态。究其实质而言,20世纪三四十年代风靡思想界的“中国文化本位”与“全盘西化”之争,正是这种论争的极端形式。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中华文化能够生生不息的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国近代文化发展的特点,并谈谈对发展中国文化的认识。

材料一 16世纪以来,中英两国农业领域出现了一种引人注目的现象,中国是桑争稻田,英国则是圈地运动。衣着原料生产对于食物生产的冲击,迫使两国注重提高土地利用率。随着英国城市的发展,面包肉类和其他食物的需求增加,人们在圈地养羊的同时,将部分圈占土地用于谷物生产。一些富有的农场主积极推广技术革新成果,实行规模经济,以满足市场需求。桑争稻田后,中国耕作制度走向以提高粮食产量为目的的多熟制。多熟制的发展和土地利用率的提高,只是部分地弥补了桑争稻田所致的粮食减产,而并没有消除人口增长和粮食供应之间的矛盾,相反,由于缺乏资本和技术的投入,多熟制的发展必将加大对劳动力的需求,先进的技术和设备很难普及推广。

——摘编自曾雄生《明清桑争稻田、棉争粮田和西方圈地运动之比较》

材料二 新航路开辟后,英国人口持续增长,农产品需求日益增加,农产品价格上涨。而在传统田制下,农人依照惯例耕种和收获,集约型耕种等方法的推广受限,耕作效率低下。政府遂加大立法圈地的力度,并鼓励地主和农民把土地围圈起来,用以耕种,获取更高利益。英国农村中的农场主把农业视为企业,按照市场需求和新的经营方式,把农场变成生产农产品的工厂。这种企业家精神减少了动员圈地的阻滞成本,小家庭式农场逐渐被大规模经营式农场取代。总之,这一时期的圈地运动被称为英国向工业文明转化的催化剂。

——摘编自黄少安、谢冬水《“圈地运动”的历史进步性及其经济学解释》

(1)根据材料一并结合所学知识,比较中国“桑争稻田”与英国“圈地运动”的异同,分析导致其差异的原因。

(2)根据材料二,概括英国圈地运动开展的原因,并结合所学知识谈谈这对当前中国农业发展有何启示。

9 . 古往今来,科学技术进步影响着人类生活。阅读材料,回答问题

材料一

武帝以赵过为搜粟都尉,教民耕殖。其法三犁共一牛,一人将之,下种,挽耧,皆取备焉。日种一顷。至今三辅犹赖其利……〔按三犁共一牛,若今三脚耧矣……〕

——(东汉)崔寔《政论》

材料二

欧洲第一个真正的条播机(播种机)是杰思罗﹒塔尔发明的。18世纪初,此机便以生产……但欧洲的这种及其后那些类型的条播机既昂贵又不可靠……中国播种系统在效率上至少是欧洲播种系统的10倍,而换算成收获量的话,则为欧洲的30倍。19世纪中叶以前,中国在农业生产率方面比西方要进步很多。

——张萌萌《东方文明的光辉—中华农业》

(1)指出材料一所示西汉时期的农业技术及推广这一技术的官员。概括材料二的观点。

材料三

在美国工业革命初期,大部分机器是从英国购买来的,但是美国在引进英国先进技术和设备时,不是简单地照搬和模仿,而是加以创造性的改进,从而能迅速研制出更为先进的机器……美国政府还较早地实行了专利制度……1836年又制定了《专利法》,成立了专利局,使发明人的利益得到有效保障……此外,美国最先采用和推广了机器零部件的标准化生产方法,使一些机器零件可以通用互换,从而降低了机器的生产成本。

——吴于廑齐世荣主编《世界史》

(2)据材料三概括美国工业革命特点及美国机器制造业迅速发展的有利因素。

材料四

(3)材料四所示信息与我国对外开放政策哪一具体措施相关?结合所学知识,指出该措施的特点及作用。

材料五

科技进步引起的产业革命,一方面造福人类,另一方面也带来废气、废水、废渣,污染了环境……破坏了生态平衡,导致了土地沙漠化、水资源短缺等一系列问题。

——吴于廑齐世荣主编《世界史》

(4)概括材料五的观点,请举正反两例补充论据。

(5)综上,谈谈你对我国科技发展的认识。

材料一 罗马与秦汉帝国,都将广大地区组织于一个庞大的经济体系中。但是罗马各地物产的交流,还是在地方性的市场圈内解决;而汉代中国,通过一个道路系统紧密联系为互相依存的整体。中国经济体系一旦编织成形,可以扩展,却难以裂解。中国历史上,国家分裂时经济的重新整合,常早于政权的统一。罗马则不然,地区之间无须依赖一个固定的交通网和固定的资源供求。因此,罗马的经济体系一旦破裂,便没有再求重整的需要。中国的大帝国、文化圈与经济网络,彼此叠合,互相加强,遂有强固的凝聚力。罗马帝国秩序的稳定性不如中国,罗马帝国之后,欧洲、中东、北非裂解为多文化、多族群的列国体制。

——摘编自许倬云《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

⑴依据材料,比较古代中国和古代罗马经济体系的差异,据此谈谈你的认识。

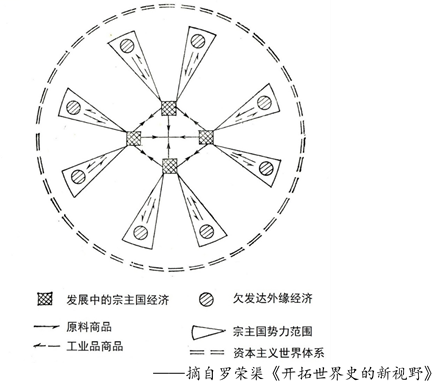

材料二

注:“宗主国”指近现代世界历史上占领并统治殖民地的西方殖民国家。例如,印度独立以前是英国殖民地,这一时期,英国就是印度的宗主国。

⑵近代西方经济超越东方有多方面的原因,上图呈现了其中一个方面的原因。结合上图和所学对此方面的原因进行说明。

材料三 “一五”计划优先发展重工业,目的是建立基础工业体系,奠定中国工业化初步基础。经过“一五”计划,中国工业生产能力大幅度提高,工业化基础初步建立。改革开放最初20年,发展最快的是轻工业,纺织、食品等部门在外向型经济的带动下加快增长。进入21世纪,消费结构升级,汽车、住房等需求旺盛,拉动产业结构再次出现重工业化的趋势。中共中央提出走中国特色新型工业化道路,促进经济增长由依靠投资,出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变。以信息化进行传统工业改造,走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的工业化新路径。

当今中国是全球第二大经济体、第一大商品贸易国、第一大外汇储备国、第二大对外投资国,并成为约130个国家的最大贸易伙伴。中国已进入工业化的成熟期,拥有大量优势产业和富余产能。中国钢铁、水泥、汽车等220多种工业品产量居世界首位。中国机床产量占世界的40%以上,发电设备产量占60%以上。这些产能不是落后产能,而是富有竞争力的优势产能。中国的优质产能已经跨出国门,走向全球。中国为世界经济提供强劲的增长动力,成为对世界经济增长贡献最大的国家。

——摘编自陈勇勤《中国经济史》等

(3)阅读材料三,结合所学知识,以中国的工业化及其世界地位为视角,对材料中所蕴含的历史信息进行解读。