| A.“井渠法” |

| B.郑国渠 |

| C.都江堰 |

| D.高转筒车 |

材料一 宋代农村经济较以前相比虽有所提高,但在广南西路、荆湖南路等广大地区,既不知积肥施肥也没有水利灌溉工程。“耕种灭裂(草率、粗略),种而不莳(移栽),俗名漫撒”。荆湖南路的西岸地区,“每欲布种时,则先伐其林木,纵火焚之,俟其成灰,即布种其间,盖史谓刀耕火种也”。在许多地区,“百家为村,有食者不过数家,贫破之人十常八九”。另外,宋政府财政吃紧,急于敛财,往往拿商人开刀,特别是活动在农村的中小商人,更成为其苛敛的对象。

——摘编自全晰纲《中国古代乡里制度研究》

材料二 1933年5月,国民政府成立了“农村复兴委员会”,开始进行农业建设运动。在农村复兴委员会大力倡导下,国民政府裁废苛捐杂税5200多种,但由于财政吃紧,执行不力,面对灾荒,政府用“灾民之壮者”修路、垦殖、生产,并十分重视灾后并发症的防治,以期弥补传统救灾方式的短效和低效。1934年行政院设计《农村合作社章程》,推动农民之间的合作。这场运动是我国农业现代化建设的初步探索,但受多方面因素的制约,收效甚微。

——摘编自王军《南京国民政府农业建设研究》

材料三 (20世纪)80年代中国农村的改革,是在农民的探索与地方开明领导人的支持与相互推动中开始的,粮食等农产品的爆炸式增长,坚定了决策者的信心,最终形成全国性政策。

——据萧冬连《从计划到市场:突破如何成为可能》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代农村经济发展的特点。

(2)结合材料二和所学知识,分析国民政府农业措施“收效甚微”的原因。

(3)阅读材料三,结合所学知识,指出20世纪80年代中共中央支持农村改革的措施及对农村体制的影响。

| A.铁犁牛耕发端于秦国 |

| B.牛耕在战国时期普遍使用 |

| C.赵国推崇墨家非攻理念 |

| D.先进生产力促进国力强盛 |

| A.大规模牛耕出现在汉代 |

| B.牛耕发展在全国不平衡 |

| C.当时江南地区地广人稀 |

| D.农业不是当地主要产业 |

①郑国渠 ②都江堰 ③灵渠 ④江南河

| A.①③④② | B.④③②① | C.①③②④ | D.②③①④ |

| A.关中地区成为千里沃野 | B.成都平原成为天府之国 |

| C.基本解除黄河水患 | D.便于秦始皇平定岭南 |

| A.县制的出现 |

| B.铁农具的使用 |

| C.都江堰的修建 |

| D.一牛挽犁的出现 |

①《便民图纂》中的“采桑图” ② ③ ④

| A.①③④② |

| B.②①③④ |

| C.①②③④ |

| D.④③①② |

①处的工程由战国时李冰父子开凿,使关中地区成为一片沃野

②处的制瓷业有“人物花鸟釉下彩,绘画诗文神韵浓”

③该处水利工程由郑国人开凿,故称“郑国渠”

④处被誉为“皇帝年号名古城,瓷业高峰在此都”

| A.①②④ |

| B.①② |

| C.②④ |

| D.①②③ |

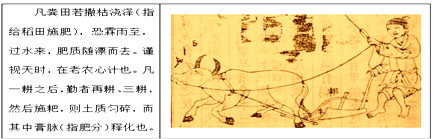

《天工开物》节选

①农业受自然条件的影响大

②铁犁牛耕开始出现

③耕犁没有突破性的创新

④农业精耕细作的特点

| A.①③④ |

| B.①②③ |

| C.①②④ |

| D.②③④ |