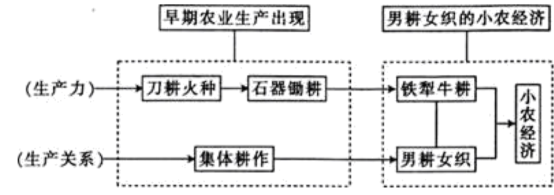

材料一 中国是世界农业的起源地之一,中国农业独立发展,自成体系(如下图)。农具的改进,耕作技术进步,水利灌溉的发展,推动了我国传统的精耕细作生产体系的形成,春秋战国时期即形成了男耕女织的小农经济。

材料二 中国古代没有完整意义的、现代观念的土地“私有制”,或者说“私有产权”没有保障机制。……土地允许买卖似乎是私有的表现,但是,权势再大的官僚地主,只要皇帝一声令下,他的土地就被全部没收。现在惩处贪官要分清合法收入与违法收入,古代不仅没那么多讲究,皇帝的这种行为还被视为“圣明”之举。……农民的土地也是无论来源,都要负担国家定量的赋税和徭役,而且农民种植什么也要接受行政指令。私有权应具有绝对的唯一性,而中国古代是“朕即国家”,“国有”高于“私有”。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代生产体系的特征及其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括古代中国土地所有权和经营权的状况,并说明其政治原因。

材料一 在农业技术、粮食产量等方面,明清农业较之前代的发展相对有限,但农作物品种的增加,多种经营方式的推广,则是比较突出的成就。自明朝中期起,高产作物玉米、番薯(地瓜)马铃薯(土豆)自海外传入中国,它们不仅单位亩产量大,而且适应性强,不与五谷争地,旱地、山地等处皆可种植,因此得到广泛传播,在一定程度上缓解了人口增长对土地造成的压力。烟草、花生等也大致于同时引进。明清时期,棉、麻、桑、茶、甘蔗、蔬菜、果木等的种植日益广泛,产品大量流入市场。

——摘编自张帆《中国古代简史(第二版)》

材料二 中国的南方人习惯于吃稻米,北方人则以粟、麦为主,采用新的粮食果腹,有一个适应的过程,甚至可以说是一个被迫的过程。中国人采用美洲的高产粮食作物,显而易见的原因是原产稻、粟、麦等粮食的不足;而美洲粮食作物在进入18世纪之后的快速推广,也正是因为中国人口在成倍增长。玉米、番薯等作物的传播路径,与当时的移民路向大体一致,主要是从人口稠密的大河下游的三角洲地区,向大河中游和上游逐渐推进。美洲作物的传入与推广,对于提高粮食产量无疑起到了重要作用,它们虽然也改变了人们的饮食结构,但总体上始终处于补充的地位,人们仍然以稻、麦等为主要粮食。

——摘编自楼宇烈主编《中华文明史(第四卷)》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出明清时期农作物种植的特点及其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出明清时期农作物种植状况产生的影响。

材料一 西周时,耒、耜是主要农具,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时,(秦国)“用溉注填阏之水,溉舄卤之地四万顷,收皆亩一钟,于是关中为沃野”。(魏国改革家)李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石。”

——《中华文明史》

材料二 明初,瓷都景德镇有官窑58座,资金充足,设备先进,民窑不过20座。但官窑管理腐败、成本高昂,很快衰落下去。为完成上贡任务,只好改行“官搭民烧”,由民窑烧造。从事商品生产的民窑迅速崛起,明末达到二三百座……清代御窑仅6座。

材料三 明清时期,自由手工业者的数量扩大并成为手工业生产的主导,手工业产品大量增加,各具特色的专业化工商业市镇大量涌现,“匠有常主,计日受值”的生产方式更为普遍。

回答问题

(1)材料一的历史现象说明了什么?结合材料一和所学知识分析其原因。

(2)材料二中提到的“官窑”“民窑”各属于什么经营形态的手工业?它们各有什么功能?

(3)据材料三,概括指出明清时期我国手工业的发展出现了哪些新特点。