1 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一我国历代思想家和政治家都比较重视人口繁衍问题。春秋时期,孔子在《礼记》中指出“地有余而民不足,君子耻之”。唐代的刘晏则说:“人口滋多,则赋税自广,故其理财,以爱民为先”。明代的丘浚则指出:“天下盛衰在庶民,庶民多则国势盛,庶民寡则国势衰……民生既蕃,户口必增,则国家之根本以固,元气以壮,天下治而君位安矣。”

——据吴江生《中国20世纪以前人口资源环境思想探要》

(1)据材料一,说明古代中国思想家和政治家重视人口增长的原因。

材料二据统计,1500年,英国人口为300万人,1700年为500万人,1800年为850万人,1850年为1675万人。人口迅速增长造成了大量的“过剩人口”,出现了大批失业者和贫民。19世纪初年在约克郡就是1/3的工人失业。随着失业和贫困而来的是,在英国出现了大量的赤贫者和半赤贫者,在1834年以前,其半赤贫者便有340万。

——舒小昀《英国工业革命时期的人口问题和人口理论》

(2)据材料二并结合所学知识,分析说明工业革命导致英国人口迅速增加的原因及其所引发的社会问题。

| 年份 | 人口(万人) | 耕地(万顷) | 耕地负荷(人/顷) | 米价(千文/石) |

| 1724 | 533.6 | 80.0 | 6.7 | 0.575 |

| 1753 | 1651.4 | 83.1 | 19.9 | 1.012 |

| 1784 | 3283.2 | 89.8 | 36.6 | 1.412 |

| 1820 | 4799.2 | 95.0 | 50.5 | 2.432 |

综合表格可知,以下与米价变动原因无关的是

| A.政府政策推动人口增长 |

| B.商品经济发展吸引城镇进程 |

| C.鸦片走私导致白银外流 |

| D.土地单位面积产量不断提高 |

3 . 阅读下列材料,回答相关问题。

材料一观察下列图片

材料二:生之有时而用之无度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今驱民而归之农,皆著于本,使天下各食其力。末计游食之民转而缘南亩,则蓄积足而人乐其所矣。

———贾谊《论积贮疏》

材料三:商籍农而立,农赖商而行,相辅相成,而非求以相病,则良法美意,何尝一日不行于天下哉……官民农商,各安其所而乐其生,夫是以为至治之极。

——【宋】陈亮《四弊》

(1)结合材料一说明在古代中国的农业生产中,主要的耕作方式是什么?

(2)材料二如何看待农业和商业关系?形成了什么样的经济政策?该政策有何影响?

(3)材料三反映的经济观点是什么?结合材料三和所学知识,分析作者提出此观点的原因。

4 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一春秋时期的铁锄(1953年于湖南长沙子弹库出土)

管仲对(齐桓公)曰:“……美金(铜)以铸剑戟,试诸狗马;恶金(铁)以铸夷斤斸,试诸壤土。”

——《国语•齐语》

在我国,铁器的出现可以追溯到三千三百年前的商代中期,但当时的铁是自然陨铁,而不是人工冶铁。我国最早的人工冶铁制品,出现在两千五百年前后,也就是春秋战国之际,铁器已经有了斧、锛、凿各种刀具,中国社会历史进入铁器时代。

——中国社会科学院白云翔

材料二春秋战国时期,铁农具开始使用,耕犁和牛耕技术也随之出现,并首先在黄河中下游地区实行起来……秦汉以来,随着农业生产发展的需要,耕犁也有所革新,除犁铧是全铁外,还创造了犁壁,从而更有利于深耕和碎土……唐帝国前期,在耕犁的完善方面有巨大的贡献,这就是曲辕犁(又称江东犁)的出现。它操作起来较为灵活方便,因而特别适用于土质粘重、田块较小的江南水田中使用,这对江南地区农耕经济的发展起了不小的作用。

——陈文华《农具发展史》

材料三明清时期人口大幅度增加的过程中,牛耕大量退出,代表唐宋时期先进生产力的江东犁,到明清时已被铁搭(注:状如钉耙,用于刨土。)所取代。这倒不是因为铁搭有如何的先进性,根本原因在于铁搭用人,而江东犁用牛。《天工开物•乃粒•稻工》记载:“吴郡力田者,以锄代耜,不藉牛力。会计牛值与水草之资,窃盗死病之变,不若人力之便。”

——《太湖地区农业史》

(1)材料一中三则材料是围绕什么主题选取的?能证明这一主题的最有价值的材料是哪一个,为什么?

(2)根据材料二,概括春秋战国至唐朝时期耕作技术发展的特点,其影响如何?

(3)根据材料三和所学知识,指出明清时期江南耕作技术发生了什么变化,其原因有哪些?

材料一:明清时期,耕地面积增长速度已经明显落后于人口膨胀规模,形成了严重的人地矛盾。在农具、耕作技术等环节上较之前代发展相对有限,过于富余的劳动力导致牛耕普度程度逊于前代,即使在地力尚算肥沃的江南地区,精耕细作越来越偏向“多劳”倾向,陷于劳动力过量投入.与此同时农业也出现了新的情况,高产作物引进和推广一定程度缓解了人力。而在江南等地区,经济作物如棉花、茶叶等品种的种植日益广泛,产品大量流入市场,总体而言,自给自足的小农经济占主体,严重限制了社会财富积累和商品生产的扩大。

材料二:15世纪前半期的英国,不满足于固定地租收入的贵族地主、乡绅们,纷纷用强制手段圈占公有土地,进而把农民从传统的份地上驱赶出去,把农田变成牧羊场,16到17世纪政府更是颁布法令公开支持圈地运动。受圈地运动影响,18世纪英国城市人口增多,农村人口减少,为了增加农产品的供应,农业技术开始工业化进程,集约式耕作促使规模化经营的大农场出现,农业产量增长50%,农业发展为工业革命和城市化提供了必要的物质基础。

——摘编自胡幸福《社会转型时期中西对建土地制度状况及影响比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期农业发展的特点,并分析明清时期农业生产难以突破小农经济制约的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与同时期的中国农业相比,英国农业生产取得了哪些进步?

材料一 16世纪以来,中英两国农业领域出现了一种引人注目的现象,中国是桑争稻田,英国则是圈地运动。衣着原料生产对于食物生产的冲击,迫使两国注重提高土地利用率。随着英国城市的发展,面包肉类和其他食物的需求增加,人们在圈地养羊的同时,将部分圈占土地用于谷物生产。一些富有的农场主积极推广技术革新成果,实行规模经济,以满足市场需求。桑争稻田后,中国耕作制度走向以提高粮食产量为目的的多熟制。多熟制的发展和土地利用率的提高,只是部分地弥补了桑争稻田所致的粮食减产,而并没有消除人口增长和粮食供应之间的矛盾,相反,由于缺乏资本和技术的投入,多熟制的发展必将加大对劳动力的需求,先进的技术和设备很难普及推广。

——摘编自曾雄生《明清桑争稻田、棉争粮田和西方圈地运动之比较》

材料二 新航路开辟后,英国人口持续增长,农产品需求日益增加,农产品价格上涨。而在传统田制下,农人依照惯例耕种和收获,集约型耕种等方法的推广受限,耕作效率低下。政府遂加大立法圈地的力度,并鼓励地主和农民把土地围圈起来,用以耕种,获取更高利益。英国农村中的农场主把农业视为企业,按照市场需求和新的经营方式,把农场变成生产农产品的工厂。这种企业家精神减少了动员圈地的阻滞成本,小家庭式农场逐渐被大规模经营式农场取代。总之,这一时期的圈地运动被称为英国向工业文明转化的催化剂。

——摘编自黄少安、谢冬水《“圈地运动”的历史进步性及其经济学解释》

(1)根据材料一并结合所学知识,比较中国“桑争稻田”与英国“圈地运动”的异同,分析导致其差异的原因。

(2)根据材料二,概括英国圈地运动开展的原因,并结合所学知识谈谈这对当前中国农业发展有何启示。

7 . 阅读下列材料回答问题

材料一凡水有灌溉者,碾碾不得与争其力……仲春乃命通沟渎,立堤防;孟冬乃毕。若秋夏霖潦泛溢冲坏者,则不待时而修茸。……每岁府县差官一人以督察之;岁终,录其功以为考课。

——《大唐六典》

材料二两京诸市署:令一人,从六品上;丞二人,正八品上。掌财货交易,度量器物,辨其真伪轻重……凡市,日中击鼓三百以会众,日入前七刻击征三百而散。

——《新唐书·百官志》

材料三景龙元年十一月敕:诸非洲县之所,不得置市。

——《唐会要》

请回答:

(1)上述三则材料分别反映了什么问题?

(2)材料二中的规定能长期有效吗?请结合唐后期出现的现象加以说明原因。

(3)从材料可以看出唐朝政府的基本经济政策是什么?如何评价?

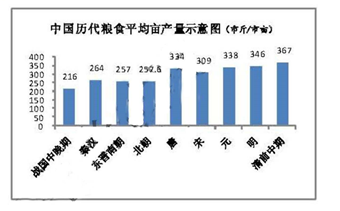

材料一 从右图可以看出,汉代粮食亩产已达到一定水平。明和清前期,随着稻田复种指数增加,玉米、甘薯种植推广,亩产又有一定的提高。但从汉代到清中叶的两千年中,粮食亩产只增长了39%。

——摘编自吴慧《中国历代粮食亩产研究》

(1)材料一反映了中国古代农业怎样的发展概况?结合所学知识,指出明和清前期粮食亩产提高的外来因素。

材料二 在中国,小农经济一锄一镰,一个主要劳动力加上一些辅助劳力,一旦和土地结合,就可以到处组织起简单再生产,虽然脆弱,但被破坏后极易复活和再生,又非常顽强。小农经济这种顽强的再生机制所造成的结果便是中国传统农业经济的水平位移——横向发展。

——编自王家范《中国历史通论》

(2)结合材料二和所学知识,分析我国小农经济既脆弱又顽强的原因。举例说明“中国传统农业经济的水平位移”的具体表现。

材料三

中国传统农业是在国家全力倡导、监督下得以发展成为一种进步的形态。但是,“农为国本”,这话的反面,农业受到特别“照顾”的同时,也意味着国家的一切都得靠它滋养支撑。正是高度中央集权的大一统国家对农业的强控制,使农业本身受到重压,更使农业发展的成果无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域,整个经济结构缺乏自身运行的独立机制,变得非常僵硬,难以变革。

——编自王家范《中国历史通论》

(3)概括材料三中“农为国本”的两面性。从经济角度分析农业发展的成果“无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域”的原因。

材料一 农业谚语和诗歌反映了中国劳动人民对生产经验的总结:

谚语一:立夏到小满,种啥也不晚……清明请,六畜兴;清明雨,百果损。

谚语二:三分种来七分管,十分收成才保险。

诗歌:昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。

材料二 从烟台入口的洋布除少部分在本埠附近及山东东部、南部消费外,大部分进入山东北部、西部地区……。1875年,烟台海关税务司就此谈到:“棉布货物由运输商人们运到这里,……有八分之六的棉布运往内地,八分之二的棉布可能留下来就地出售……。 ” 在90年代,济南府的商人每年购进大约200万海关两的洋布 ,这几乎全部包揽了烟台进口的洋布。

——《19世纪山东的洋纱洋布输入与运销(1860-1900)》

材料三 1897年,张謇在《请兴农会奏》一文中指出:立国之本不在兵和商,在于工与农,“而 农为尤要。盖农不生则工无所作,工不作则商无所鬻,相因之势,理所固然”。

——《论清末农业政策的近代化趋向》

材料四 19世纪末20世纪初中国出口商品分类比重(%)

类别 类别年份 | 原料 | 手工制品 | 机器产品 |

| 1893 | 15.6 | 81.8 | 2.6 |

| 1910 | 39.8 | 41.4 | 18.8 |

| 1920 | 40.1 | 39.4 | 20.5 |

资料张东刚等《世界经济体制下的民国时期经济》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代农业经济的基本特点。

(2)依据材料二分析,近代山东的洋布、洋货的消费在地域分布上呈现出怎样的特点? 说明了什么问题?

(3)结合所学知识分析材料三中的主张产生的时代背景。

(4)材料四中,19世纪末20世纪初中国各类商品出口比重出现了怎样的变化?并结合所 学知识分析变化的主要原因。

(5)结合上述材料,谈谈你对中国经济近代化的认识。

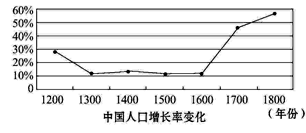

| A.农耕经济的繁荣 |

| B.政局的相对稳定 |

| C.高产农作物的引进 |

| D.科技水平的提高 |