材料一 古代埃及的水利灌溉既有因尼罗河定期泛滥而形成的自然灌溉.也有人工修建的堤坝、开凿的沟渠等带来的水利灌溉。人工水利灌溉,自前王朝后期开始出现.历经法老时期、托勒密时期的发展,取得了极大成效,并得到了历代统治者的重视。《帕勒莫石碑》铭文中记录着早王朝时期,埃及政府专门设有官员观测、记载尼罗河水位的变化,用于指导灌溉系统的运作。“因为尼罗河水位的上涨,随时可能淹没谷地,所以国王采取加固河口的办法.使河水回槽”。灌溉系统可以防止土壤盐碱化,土质因此得以改善。统一、高效的人工灌溉系统需要集体协作,这就要求政府组织官员管理水利灌溉工程,以加强中央集权统治。

——摘编自黄明辉《古代埃及农业水利灌溉探析》

材料二 奏汉时期以开始规划修建一些大型水利灌溉工程而著名,被称为中国历史上第一次灌溉发展的高潮时期。秦帝国成立后,非常重视水利,先后加固和修建郑国渠和灵渠一其中前者为灌溉工程。汉代统治者在不断维修前代水利工程的同时,还修建了引用泾水、渭水、洛水的灌区。引用渭水及其支流的有成国渠、灵轵渠等,灌溉面积从几万亩到几十万亩不等。为应对匈奴的南下侵扰.汉武帝在黄河上游河套地区和河西走廊等地建立地方机构,移民屯田和发展水利灌溉工程。据统计.西汉末年,全国人口已达到5767万,耕地为50600万亩。

——摘编自顾浩、陈茂山《古代中国的灌溉文明》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代埃及水利灌溉的特点和意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出秦汉时期水利灌溉工程快速发展的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简析古代埃及和古代中国水利灌溉发展的历史启示。

材料一 春秋战国时期,铁制农具已在相当大范围内得到使用和推广,铁器作为一种新的生产力因素,为促进社会生产创造了条件。同时又普遍使用了牛耕。随着生产力的发展,小土地私有制逐步确立,一家一户的个体小农生产应运而生。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)根据材料一说明春秋战国时期生产力发展的主要表现及影响。

材料二 “西门豹引漳水灌邺,以富魏之河内”“(水工郑国)凿泾水自中山西。渠就,用注填瘀之水,溉泽卤之地四万余顷,收皆亩一钟(古代容量单位)。于是关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯,因命曰郑国渠。”

——摘编自司马迁《史记·河渠书》

(2)根据材料二并结合商鞅变法的有关知识,说明战国时期水利工程修建的主要意义。

材料三 到战国时期,土地商品化的趋势加速了土地兼并,大量农民失去土地。与此同时,经商、务工与营农之间的经济收益差距已成为现实的社会认识。工商业经营的丰厚利润使人们趋之如鹜,弃农经商的盛行成为统治者忧虑的社会问题。面对商品经济对农业经济的冲击,统治阶级开始思索解决的办法。

——宋娟《古代政府干预商品经济政策渊源》

(3)据材料三指出战国时期导致“土地商品化趋势加速”的制度因素。当时统治者忧虑的社会问题是什么?结合所学知识,指出统治阶级解决此“忧虑”的经济政策。

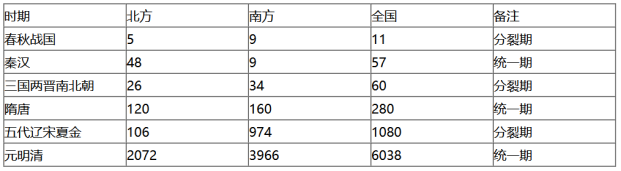

材料一 中国古代水利工程的修建数量及其区域分布(单位:项)

——摘编自冀朝鼎《中国历史上的基本经济区与水利事业的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代水利工程修建的发展趋势和特点,并简析其原因。

材料二 新中国成立以来我国水利建设的辉煌成就

——摘编自冀朝鼎《中国历史上的基本经济区与水利事业的发展》

(2)根据材料二和所学知识,概括新中国成立以来我国水利发展的意义,并结合上述材料谈谈你对水利工程的认识。

材料一 宋代手工业发达,特别是煤炭的大量使用,导致空气污染。宋代生齿日繁,对土地、林木资源难免出现过度开发之趋势,这也造成了一定程度的水土流失与生态破坏。宋代设有专门的环境保护部门——虞部,聘请通晓农林知识者担任“农师”,为民众种植作物、林木提供技术指导。朝廷还制订一系列涉及生态保护的法令,如宋太祖曾下诏,“令民二月至九月无得采捕虫鱼,弹射飞鸟,有司岁申明之”。宋政府对绿化尤其重视,宋真宗大中祥符二年朝廷任命谢德权领护汴河,在京师河段“植树数千万(株),以固堤岸”,促进了汴京沿河商业环境的改善。

——摘编自吴钩《宋:现代的拂晓时辰》

材料二 英国是典型的“先污染,后治理”的国家……企业生产和利润的最大化成为支配企业的法则。如何解决生产越多环境污染越严重的难题,英国人在立法上对企业的社会责任进行规定,使企业成为环境保护的主体。议会的立法行动也促使了政府从指导思想上由原来被动的自由放任转变为在法律的前提下积极主动地干预。……1848年英国颁布了《公共卫生法》,1878年通过了《公共卫生条例》,至此英国基本上建立起了完整的水资源污染防治的法律体系。……在英国环境治理过程中,起着重要作用的还有包括工人阶级在内的社会各个群体的不懈努力,最终所有的努力使人们重新获得享有良好环境的权利。

——摘编自李宏图《英国工业革命时期的环境污染和治理》

(1)根据材料一、二并结合时代背景,分别概括古代中国宋朝和近代英国出现环境问题的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出古代中国宋朝与近代英国在环境保护措施方面的相同之处。

5 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一我国明代以前已形成“南稻北麦”的生产格局。到明代,麦类作物在南方的种植面积有所扩大,稻麦轮作制普遍得到应用;水稻在北方的种植区也渐有扩大,北直隶地区开垦了更多的稻田。宋代以来江浙地区是全国主要的是全国的粮食生产基地,人称“苏湖熟,天下足”。嘉靖、隆庆、万历年间,由于江浙地区“改良他种”,江南地区的粮食供应反而要仰仗于湖广地区,又有“湖广熟,天下足”之说。明中后期从海外引进了玉米和甘薯。这两种农作物产量高,耐旱抗寒,在比较贫瘠的山地、旱地和滨海沙地都能生长,不与小麦、水稻和桑麻争地。玉米到明末已成为长江申下游山区特别是汉水流域山区重要的粮食作物。甘薯在万历年间传入广东、福建,很快就在闽广和长江流域广泛种植。明末,甘薯种植在淞沪一带获得成功,并推广到京津地区。

——摘编自宁欣《中国古代史》

材料二1921-1925年各地农家经济商品化程度(表2)

——据严中平《中国近代经济史统计资料选辑》

(1)据材料一并结合所学知识,概括指出明代粮食作物生产呈现出的新变化,说明上述变化产生的重大影响。

(2)据材料二,概括指出近代中国农村经济呈现的特点,并分析其成因。

材料一 我国古代是一个以农立国的社会,历代都把发展农业当作头等大事,尤其是重视兴建水利工程。公元前246年,为耗竭秦国实力,韩国派水工郑国入秦游说,在泾水和洛水间穿凿一条大型灌溉渠道。本为“疲秦”之策的郑国渠却在完工后发挥了“强秦”的作用,使干旱的关中平原旱涝保收,为战国时期秦国的强盛和统一六国奠定了经济基础。湖州太湖婆港是太湖流域特有的古代水利工程类型,源于在太湖滩涂上纵港横塘的开凿。始建于春秋时期,北宋时形成完整体系。因为有了太湖缕港,太湖平原成为我国主要的粮食产区和蚕丝品生产地,孕育出“苏湖熟、天下足”的杭嘉湖平原和鱼米之乡、丝绸之府、文化之邦。

——摘编自陈晨《中国古代水利工程何以千年不衰》

材料二 自尧舜追溯农业发达之时,亦必在千年左右。我国农业发达,总在距今(2019年)千年之前了。中国的农业,是如何进化的呢?一言以蔽之,曰:自粗耕进于精耕。总而言之:农业有大农制和小农制。大农制的长处在于资本的节约,能够使用机械,以及人工的分配得宜。小农制的长处,则在以人尽其劳,使地尽其力。所以就一个人的劳力,论其所得的多少,是大农制为长。就土地同一的面积,论其所得的多少,则小农制为胜。中国农夫的技能,在小农制中,总可算首屈一指了。这都是长时间自然的进化。

——摘编自吕思勉著《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代重视兴修水利工程的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代小农经济的基本特征,结合材料一,分析我国古代小农经济发展的有利因素。

——据邹逸麟《从唐代水利建设看与当时社会经济有关的两个问题》

材料二 唐时淮北(今豫东、皖北和苏北的一部分)属河南道,是安史之乱前经济最发达地区之一。……北宋时更是成为首善之区,东京物流主要依赖汴河——淮水联运,推动了本地区水运发展,进而促进了商业和城市的繁荣。这些景象从南宋之后便不复存在。宋、金、元的争战几乎以此地区为前线,而黄河决口改道泛滥更是严重破坏了土壤、水文和地貌等自然生态环境,淮河河床抬高,导致淮河流域十年九灾(旱、涝、蝗)。此外,连年的农民起义很少不发源于淮北地区。

——摘编自吴海涛《淮北的盛衰:成因的历史考察》

(1)材料一反映出唐朝水利建设有哪些特点?结合所学知识,分析这些特点所反映的社会状况。

(2)根据材料一、二,归纳历史上淮北地区逐渐由盛转衰的原因。