材料一 晚明大变局是在世界潮流的激荡下逐渐显现的,在全球化贸易浪潮频频袭来之际,大明王朝沿袭着海禁政策。隆庆元年(1567年),朝廷在东南沿海的港口,设立海关,走私贸易转化为合法贸易。各种力量的作用,铸就了晚明对外贸易的辉煌。正如全汉异所说:“中国的丝织工业,因为具有长期发展的历史背景,技术比较先进,成本比较低廉,产品比较丰富,故各种产品能够远渡太平洋,在西属美洲市场上大量廉价出卖,连原来在那里独霸市场的西班牙丝织品也要大受威胁。”

——摘编自樊树志著《晚明大变局》

材料二 晚明历史大变局的帷幕慢慢揭开,这是中国历史上罕见的辉煌!由于中国出口的商品如生丝、丝织品、棉布、瓷器等,主要来自太湖流域,以及东南沿海地区,巨额白银资本的流入,毫无疑问刺激了这些地区经济的蓬勃发展,市场机制的日益完备。这是值得探究的历史课题,给人印象最深的一点就是,在欧洲工业革命发生以前,中国江南的经济水平是领先于欧洲的,至少并不比欧洲落后。

——摘编自樊树志著《国史十六讲》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括“晚明大变局”形成的时代背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析“晚明大变局”对江南地区产生的重大影响。

材料一 中国新石器时代晚期部分文化情况简表

| 仰韶文化 | 红山文化 | 良渚文化 | 龙山文化 | 齐家文化 | |

| 时间 跨度 | 距今 7000-5000年 | 距今 6000-5000年 | 距今 5300-4300年 | 距今 4500-4000年 | 距今 4200-3600年 |

| 特色 文物 | 彩陶盆 | 玉龙 | 玉琮 | 蛋壳黑陶杯 | 铜镜 |

| 分布 范围 | 黄河中游 | 辽河上游 | 长江下游 | 黄河中下游 | 黄河上游 |

(1)依据材料一,概括中国新石器时代文化发展的特点。

材料二

宜侯夨簋

部分铭文释意:“在四月丁未这一天,周康王对宜地进行占卜之后,命令虞侯夨(cè)说:把你迁到宜地,赐给你好酒一卣、圭瓒一陈……赐给你土地和人口。”

材料三

里耶秦简

部分内容释意:“秦始皇二十七年二月,洞庭郡政府下达到所辖各县的政令文书,由各县负责传达到有关官吏与部门,并予以执行……”

(2)分别指出材料二和材料三反映的政治制度,并简述其作用。

材料四

悬空寺三教殿,位于山西大同,始建于北魏太和十五年(公元491年)。殿阁内雕塑中间为佛教创始人释迦牟尼,左边为儒家学派创始人孔子,右边为道家学派创始人老子。

韩愈痛感于儒学的衰弱,著《原道》一文。一方面竭力排佛,另一方面又在自己的学说中糅进了不少佛学的成果……

——卜宪群总撰稿《中国通史·隋唐五代两宋》

(3)依据材料四并结合所学,概括魏晋至唐代思想文化发展的特点。

材料五 明中叶以后,粮食、棉布、生丝、食盐、烟草、瓷器等都成为主要的商品。手工业发达的城市,如苏、杭是丝织业的中心,景德镇是拥有数十万人的瓷都。商业大城市有三十余个。北方的工商业城市比较少,南方则占了绝大多数。民间大小交易多用银,政府的田赋、徭役、工商业税、海关税乃至官吏俸禄、国库开支,也大都是以银折价,以银计算。

——摘编自张传玺《简明中国古代史》

皖南民居——徽商曾经辉煌的印记

(4)依据材料五,概述明中叶以后商品经济发展的表现。

材料一 临安府(杭州)是南宋的都城,成为当时国内最大的商业中心。在宋金战争中,北方人大量南迁,其中不少士民和商贾都集中到杭州,使杭州的人口大增。杭州市场上的各种商品,都来自其他地区,客贩往来,“旁午于道,曾无虚日”。杭州城内,自大街到坊巷,大小店铺连门皆是,“即无虚空之屋”。大街上的买卖昼夜不绝,而且“万物所聚”,交易量很大,珠子市的买卖“动以万数”,尤其兴隆。

——摘编自张岂之《中国历史·隋唐辽宋金卷》

材料二 自明朝中期起,高产作物玉米、番薯、马铃薯自海外传入中国,它们不仅单位亩产量大,而且适应性强,旱地、山地等处皆可种植,因此得到广泛传播。烟草、花生等新的经济作物也大致同时引进,进一步丰富了农产品结构。经济作物棉、麻、桑等品种的种植日益广泛,产品大量流入市场。经营地主的出现是明后期农业领域的新现象,他们对农业进行农场式的管理,亲自参与生产过程。明朝后期,在若干手工业部门中出现了使用雇佣劳动进行较大规模工场式生产的经营手段。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括南宋杭州商业繁盛的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明朝中后期经济领域出现的新变化并简析其影响。

材料一 乾德三年(公元965年)四月十三,宋太祖招令开封府:“令京城夜市三鼓以来,不得禁止。”宋仁宗时朝廷下令允许民间向街开店。

北宋中期“坊市之名,多失标榜。”汴梁皇城东北角的潘楼酒店,“其每日自五更市合,买卖衣物书画、珍玩犀玉,至天明,羊头、肚肺……野味、螃虐蛤蜊之类讫,方有诸手作人上市,买卖零碎作料,然后饮食上市。”

——摘编自陈震《宋史》

材料二

上海街景一《图画日报》 |  上海建筑一《点石斋画报》 |  上海室内陈设一《点石斋画报》 |

(1)据材料一归纳宋代京城发展的表现,并结合所学知识说明推动宋代京城发展的因素。

(2)与宋代京城相比,材料二反映的晚清上海城市发展有何新变化?并指出新变化的实质。

(3)根据材料并结合所学知识,简析宋代京城与晚清上海城市发展的共同影响

材料一 明朝加重了江南的田赋征收,同时规定征收一定数量的丝绢实物。自1405年到1433年,郑和的7次远航中,丝织品是贸易的主要物产。明朝后期,嘉兴所辖濮院镇“机杼之利,日生万金”,吴江的盛泽镇“居民稠广,俱以蚕桑为业。男女勤谨,络纬机杼之声,通宵彻夜,仅丝绸牙行,约有千百余家”。归安县“男耕女织,农家本务,况在本地,家家织经”。江南官营织机有3 500台,民间已超过万台。明后期废除了匠户和徭役制度,丝绸机户有机会积累原始资本,扩大生产,机户郑灏家就有“织帛工及挽丝佣各数十人”。

——摘编自李绍强徐建青《中国手工业经济通史•明清卷》

材料二 从18 世纪70年代到19世纪上半叶的几十年间,是近代工厂制的兴起时期。1786年,曼斯菲尔德的奥德诺与库伯联合工厂建厂时总资产4200镑,固定资本3789镑;1789年总资产5421镑,固定资本3916镑。阿克莱特的克罗姆福德纺纱厂,1771年建厂时雇用300多人,到1816年翻一倍,达到727人。在韦奇伍德埃特鲁利亚制陶厂中,整个工厂分为若干个车间,如拌土车间、制胚车间、上釉车间、烧窑车间、上彩车间等,每个车间的工人只负责所指定的一道生产工序。18世纪下半叶,韦奇伍德在其制陶厂中首创了原始的计时系统,即用打铃来召集工人。19世纪初一家工厂规定:“任何人如非确有必要而擅离岗位,或在工作时间与工友交谈,每次将处以一便士罚款。”

——摘编自刘金源(论近代英国工厂制的兴起》

(1)根据材料-并结合所学知识,概述明代江南丝织业发展的表现并分析其发展的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国工厂生产的特点,并分析工厂生产方式的出现对英国社会发展的影响。

材料一 明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯传入中国,提高了粮食产量,使许多原本用以种植粮食作物的耕地改种桑树、棉花等经济作物。在浙江湖州,每亩桑田出售桑叶可获利5两白银,比种植水稻要高出一到两倍。当地部分养蚕人自己不种桑树,依靠购买桑叶养蚕。嘉定县因种植棉花,“不产米,仰食四方”。当时商业很发达,商人拥有雄厚的资本。例如,徽州商人“藏镪(白银)有至百万者”,而资本二三十万两白银的,只能算是中等规模的商人。

材料二 明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——以上材料摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,概括明朝中后期商品经济发展的表现。

(2)据材料二并结合所学知识,说明海外白银流入中国的主要背景。

(3)据上述材料和所学知识,简析海外白银流入对中国经济发展的积极作用。

材料一

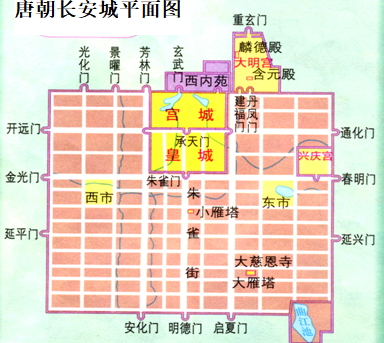

唐代于两市中央设立市署、平准署。两署的主要职能是管理市场,诸如定时交易,“凡市,日中击鼓三百以会众;日入前七刻,击钲三百而散”。规定市场,安排行业区范,使之遵守市场制度。

——摘编自宋英《唐长安城的工商业市场》

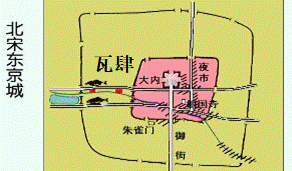

“诸门桥市井已开.酒店多点灯烛沽卖,每分不过二十文,并粥饭点心。亦间或有卖洗面水(洗脸水),煎点汤茶药者,直至天明.更有御街州桥至南内前趁朝卖药及饮食者,吟叫百端。”

——孟元老《东京梦华录》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出与唐朝长安城相比,北宋东京城经济有哪些变化?

材料二 唐宋以来,商业发达,地区往来较多,交易数额越来越大,需要大量轻便的货币。大铁钱每千枚重二十五公斤,买一匹布值两万铁钱,约重五百斤,要用车载。北宋初,四川专用铁钱,故纸币首创于四川绝非偶然,也是商品经济发展的必然结果。

北宋开国(960年)后,四川初由商人出具“收据”形式的褚券,券上无交子字样,票面金额是临时填写的,分散发行,式样不统一。呈现出自由发行的特征。

太宗初年,成都十六家富商联合,建立交子铺,发行交子,在各地设分铺,一律使用铜版印刷。呈现出联合特征。

遇有富商经营不善,资金不足,不能兑现,引起争讼,由政府出面干涉。至仁宗(1023年),设益州交子务,发行官交子。官办交子的形制、版面图案精美,三色套印,在世界印刷史上、版画史上占有重要地位。

——摘编自千家驹郭彦岗《中国货币史纲要》

(2)依据材料二,回答北宋货币出现了怎样的变化?概括“交子”形成过程。指出“交子”发展的根本原因。

材料三 历史的转折时刻出现在1492年.明廷下令“闭关锁国”,沿海人民从此不得与来华的番船发生任何交通、贸易行为。第二年,明廷敕谕今后百姓的商货下海,即以“私通外国”治罪。

铁桶阵(对外)和散沙术(对内)是明清治国者的两大法宝.要把天下打成散沙,在经济上,最好的模式就是男耕女织.在14世纪的中国江南乡村,每个农家都有织机一部,耕作之余,无论妇孺老小都从事纺织,全家动手,机声不休,通宵达旦。

——吴晓波《历代经济变革得失》

这个政府正如它目前的存在状况,严格地说是一小撮鞑靼人对亿万汉人的专制统治.当我们每天都在艺术和科学领域前进时,他们实际上正在成为半野蛮人。

——斯当东《英使谒见乾隆纪实》

(3)阅读材料三并结合所学知识,分析明清商业受阻的主要原因。

材料一 《晋游日记》中记载“汾平两郡(汾州府和平阳府),多以贸易为生。利之十倍者,无如放官债,富人携资入都,开设账局。”咸丰三年(1853年)王侍郎奏:“闻账局自来借贷,多以一年为期。五六月间,各路货物到京,借者尤多。每逢到期,将本利全数措齐,送到局中,谓之本利见面。账局看后将利收起,令借者更换一券,仍将本银持归,每年如此。”

——摘编自黄鉴晖《山西票号史》

材料二 阿姆斯特丹汇兑银行于1606年经市议会批准,1609年正式开始营业。这家银行接受存款、转账、开发汇票的业务,它还有权兑换货币、买进金银和外国铸币、铸造法定货币等。当时规定所有价值在600弗罗林以上的票据只有通过银行才能办理,所以几乎每个商人都在银行开立账户。但是阿姆斯特丹汇兑银行不向客户提供任何个人贷款,也不允许私人账户透支。存入该汇兑银行的存款由阿姆斯特丹公司担保,一直到1683年,该银行都为票据交换提供免费服务。尽管类似的银行迅速在汉堡、米德尔堡、纽伦堡等城市建立(据估计,到1697年欧洲已有25家公共银行),但是没有一家银行具有阿姆斯特丹汇兑银行这样的信用和实力。1721年,该行共有2918个账户,价值共达28886000弗罗林。阿姆斯特丹的汇票是万能的通行券,几乎在世界各地都能承兑。

——摘编自高德步、王珏《世界经济史》

材料三 中国出现的最早的资本主义性质的新式银行机构是由外国人设立的。清道光二十五年(1845年),英国丽如银行在香港和广州同时开设了分行,这是中国最早出现的外国银行。此后外国银行逐渐增多,并多集中在上海。1879年5月,清政府在上海成立中国通商银行,这是一家仿效西方银行成立的有限股份制银行,也是中国银行业第一家以“银行”命名的银行。从此,结束了我国银行业只有牌号(如票号“日昇昌”、钱庄“福康”等)而没有“银行”字样的历史。以金融业为例,晚清改革后期,帝国沿海城市的金融业已经建立起了严格的信审、银监机构以及相关流程。到1936年,中国金融机构相对完善,出现了除银行外,还有信托公司、储蓄会、保险公司、钱庄银号、典当等多种类型的金融机构,且资产总额创历史新高,达到了82.06亿元。

——摘编自邵娜、李婧《资本帝国主义的侵略对中国近代经济发展的影响》

(1)根据材料一、二,比较账局和阿姆斯特丹汇兑银行的不同之处。(2)据材料三概括近代中国以银行业为代表的金融机构发展的特点。

(3)根据上述材料并结合所学知识,指出影响中国近代金融业发展的有利因素有哪些。

材料一 宋太祖曾降旨:“令京城夜市至三鼓以来不得禁止。”夜生活变得丰富起来。一日两餐的传统饮食制度发生改变,变为一日三餐。酒店夜间营业成为刚需,并出现了灯箱广告。夜市的经营时间不断延长。甚至通宵。自此,夜市由原来的非法交易,变为合法经营,州桥夜市是名副其实的“美食街”,美食美味各具特色,应有尽有。马行街夜市里出现了很多“瓦子”,表演杂耍、曲艺、傀儡戏、影戏等。宋朝各大城市的夜市“侵占官道,接造浮屋”“起造屋字,侵占河岸”。以致“坊无广巷,市不通骑”。街道司负责街道卫生管理,“每日扫街道垃圾”。据《铁围山丛谈)记载,马行街的油烟污染,致使蚊虫不生。潘楼街鬼市杂有假冒伪劣商品,是出售来路不明之物的专门夜市场。汴京相国寺市场也被称为“销赃所”。

——摘编自铁引《<清明上河图>里的烟火气与大宋的地摊经济》

材料二 随着经济作物种植的扩大,以苏州府、松江府、嘉兴府、湖州府为中心的长三角地区,出现了棉作压倒稻作,桑蚕压倒稻作的新趋势。与此同时,在江南地区,朱径、朱家角、罗店、南浔、菱湖、濮院、乌青、双林,盛泽等成为著名的棉花、生丝及丝棉纺织品集散地,各区域性商人集团的大量出现,各类富商大贾生活条件、生活观念的改变,也冲击着传统的社会观念。

——摘编自张敏英《明清商品经济思想研究》

完成下列要求:

(1)根据材料一,指出宋代城市经济的特点及其影响。

(2)根据材料二,概括明清时期商品经济发展的表现,并结合所学知识分别从经济思想、文学角度指出明清之际“社会观念”变化的具体表现。

材料一 一位阿拉伯商人记述:两宋时期,信用券被广泛应用,富裕商人率先使用印制的纸币,极大地便利了商品的交换。中国商人把钱借给别人时会写下借条,借债人则在纸条上用食指和中指画押。他们主张以信接物,以义为利,市不二价,童叟无欺,不卖假货,不赚黑钱,不会乘人之危而牟利。

——摘编自《新全球史》

材料二 明朝时期,随着农业、手工业的发展,商品经济有了很多的进步。商业资本也十分活跃,全国各地出现了许多商人和商人集团,在当时较著名的有徽商、江右商、闽商、粤商等,全国各地尤其是东南沿海地区,出现了许多商贸中心和新兴城镇。明中叶以后,“朝野率皆用银”,白银得到广泛使用。

——摘编自齐涛主编《中国通史教程▪古代卷》

请回答:

(1)根据材料一,概括指出宋代商人具有怎样的优秀品质?结合所学知识,概述宋代商品经济发展的主要表现。

(2)根据材料二,概括指出明朝时期商业领域出现的新现象。