材料一 明清时期,北京每两三年就有一次会试,平时又有各种零星的“投考、选缺、引见、解饷”等事,各省有志上进的人都想到北京“结声气、谋出路”。他们在北京住上一些时间,其见识学问长进,交游声气扩大,再向外省发展,又可培养出第二批人,再来接受北京的教育。清初,限制汉人和外来人口在内城居住,大部分官员、士子居住在外城。新兴名士显宦兴建了些名大宅,围绕这些宅第,经由同乡、同年、门生等人际纽带,形成了一些士大夫相对集中的街区。据统计,清代北京建有会馆341个,为各地来京应试的举子提供食宿、交往服务的士子会馆则多达300余所,均处于宣南地区。

——据铢庵《文化城的文化》等整理

材料二 到1907年,北京已拥有200所学校,17053名学生。其中新式学校中学生12000余人,八旗官学仍然有4000余人。这时共有4所高校:外文专修馆(由外交部组建)法政学校、高等技工学校、北京大学。到1919年,北京公立、私立学校数目为324所,其中28所是大学或相当于大学水平。这些新式学校的分布主要在内城。以北大为核心的沙滩一带,被北大人自喻为中国的“拉丁区”,用以象征自由开放、带有波西米亚风格的现代学术和文化神。这些名士、学子大多是从完全的陌生人开给,凭借兴趣爱好、政治偏好等方面,围绕名师、班级社团、刊物等建立交往空间。

——摘编自王丽援《从科举制中心到新文化发源地一近代教育转型与北京城市文化空间》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析北京宣南文化区形成的主要原因及其特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明与材料一的宣南文化区相比,近代北京文化区的新变化,并分析其积极影响。

材料一 “尽管商人因财富累积,地位在明清时期确实上升,人数也大为增加,但在中国以农立国,政府在经济政策上仍然以农为重。社会各行业的高低,大致仍按照士农工商的排序。由于商业活动必须接受官吏的监督支配,因此许多商人获利后,将资本用来购置田产,成为地主,或是纳资捐官,跻身官绅阶层,而不用来扩展事业。”

——台湾2013年版高中《历史》第二册

材料二 “许多人即便做了商人也竭力打扮成‘儒商’,发了财则急忙办学,让子弟正正经经做个读书人。在这一点上最有趣的是安徽商人,本来徽商也是一支十分强大的商业势力,完全可与山西商人南北抗衡,但徽州民风又十分重视科举,使一大批很成功的商人在自己和后代的人生取向上左右为难、进退维谷。这种情景在山西没有出现,……山西的社会定位序列与别处不同,竟是:第一经商,第二务农,第三行伍,第四、读书。”

——余秋雨《文化苦旅—抱愧山西》

(1)根据材料一,概括明清时期中国工商业发展困难的原因。并指出由此带来的严重消极影响。

(2)徽商有“贾而好儒”的传统。对这一传统有不同的观点,①认为这一传统无助于商业的发展,根据材料二,结合明清时期政治、经济、外交等方面加以阐述;②肯定这一传统,认为既有利于商业活动,又提升了文化素养,造就了清新典雅的皖南古村落,请结合徽商和皖南古村落的状况予以论证。请选择其中之一予以作答。

3 . 食盐专卖制度在我国存在历史十分久长,从春秋战国开始一直到现在。因此理清盐业专卖制度对了解中国经济特征和运行规律有着重要的意义。阅读下列材料,回答问题。

材料一:大夫(指御史大夫桑弘羊)曰:“今意一总盐铁,非独为利入也,将以建本抑末,离朋党,禁淫侈,绝并兼之路也。……铁器兵刃……非众庶所宜事也。往者豪强大家……采铁石鼓铸,煮海为盐,一家聚众或至千余人,……成奸伪之业,遂朋党之权,其轻为非亦大矣

——桓宽《盐铁论》

材料二:抗日战争爆发后,重庆国民政府于民国三十一年(1942年)推行食盐的政府专卖制度,先后颁布《盐专卖暂行条例》《盐专卖暂行条例施行细则》《收盐规则》《运盐规则》《销盐规则》《制盐许可规则》《农工业用盐发售规则》等法律法规,确定了“民制、官收、官运、官批、商销”的制度,将盐的生产、囤购、销售和定价都置于国民政府盐务机关的控制之下。

——节选自周勇《重庆抗战史》

材料三:中国盐业总公司创立于1950年,1964年由国务院授权集中统一管理盐行业。1995年国家对工业盐改计划调拨为合同订货。2014年10月,中国盐业协会披露:盐业改革方案的核心为废止盐业专营。2016年5月5日国务院公布《盐业体制改革方案》,根据方案,从2017年1月1日开始,放开所有盐产品价格,取消食盐准运证,允许现有食盐定点生产企业进入流通销售领域,食盐批发企业可开展跨区域经营。

——据人民网等有关资料整理

(1)根据材料一,分析汉武帝时实施盐铁官营政策的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析国民政府推行食盐专卖制度的目的。

(3)材料三中的盐业改革反映我国盐业管理体制正在经历怎样的变化?

请谈谈你对当前我国盐业改革的看法。

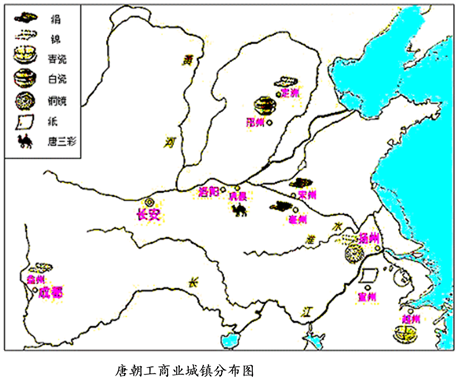

材料一 隋唐时期农业、手工业的发展,大运河的开通,有利于商品流通。除都市商业外,农业集市贸易也发展起来,为商业服务的柜坊和飞钱相继问世。为远距离和大宗商品交易服务的邸店在各大商业城市不断兴办,甚至还开有波斯邸店。另外,北人南迁、经济重心的南移也促进了南方商业的发展。

材料二 明朝中后期,随着江南经济的发展,在交通便利的地方,市镇逐渐兴起。到万历以后,其市镇总数不下200个,其中规模大、功能全的镇至少有160个。这些市镇之间的距离大体在10~30里之内,一般最大距离不超过农家一日舟行往返足以完成买卖的路程。在每个市镇的周围,都有密集的从事小商品生产的村坊和初级集市环绕,这些市镇作为商品集镇,形成一个以水路舟行为基本交通脉络的网状结构。

——摘编自齐涛主编《中国古代经济史》

(1)结合材料一与所学知识,概括隋唐代时期商业发展的原因与表现。

(2)根据材料二,概括指出明朝商业发展的新气象,分析其出现的原因。

(3)综合上述材料,并结合所学知识,概括指出有利于中国古代商业发展的主要因素。

5 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一

图一石斧

图二东汉牛耕画像石

材料二“农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩织纴,多治麻丝葛绪捆布绫,此其分事也。”

——《墨子·非命》

材料三有学者提出,大体而言,古代中国从春秋战国时期到隋唐时期几乎是纯粹的自然经济;自宋元时期,一种新型经济的发展实际上已经在自然经济的“死水”中泛起了“微澜”;到了明清时期,在我国江南地区又出现了一种与自然经济完全相悖的新经济的萌芽。

(1)图一和图二分别反映了什么样的农业耕作方式?古代农业耕作方式的变革对我国农业的发展有什么影响?

(2)材料二表明中国传统农业社会生产的基本模式是?其特点是?

(3)材料三中所说的“新型经济”是指什么?“一种与自然经济完全相悖的新经济的萌芽”是什么?

6 . 历史地图包含了政治、经济、文化等多种信息。比较上述两幅地图,提取两项有关古代工商业发展的信息,并结合所学知识予以说明。

7 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一:《汉书》七二《贡禹传》:“故时齐三服官输物不过十筒,方今齐三服官作工各数千人,一岁费数巨万。”蜀广汉主金银器,岁各用五百万。三工官官费五千万,东西织室亦然。

“工之子恒为工。”(《国语-齐语》)“工匠之子,莫不继事。”(《荀子-儒效》)“工商皆为家传其业以求利。”(《唐六典》)

材料二:两宋时期,“国家的财政收入约80%来自淮河以南地区”,“丝、棉纺织业造纸业中心及对外贸易港口多集中在南方”,太湖流域的苏州、湖州,成为重要粮仓,民间流传着“苏湖熟,天下足”的谚语。

——摘自葛金芳《两宋社会经济研究》

材料三:(明朝中后期)大户(机户)张机为生,小户(机工)趁织为活……听大户呼织,日取分金为饔飧(yongsun,早、晚饭,这里指生存)计。大户一日之机不织则束手,小户一日不织则腹枵(xiao,空虚),两者相资为生久矣。

——摘自蒋以化《西台漫记》

(1)据材料一说明古代官营手工业的生产目的,并据材料和所学知识概括汉代官营手工业的发展情况及其生产经营的特点。

(2)结合所学知识,分析出现材料二现象的原因有哪些?

(3)据材料三并结合所学知识,分析材料中的“大户”和“小户”之间建立了一种什么关系?其实质是什么样的生产关系。“小户”的工资支付形式是怎样的?

8 . 阅读材料,完成下列各题

材料一:明朝中后期,随着江南经济的发展,在交通便利的地方,市镇逐渐兴起,到万历以后,其市镇总数不下200个,其中规模大、功能全的镇至少有160个,这些市填之间的距离大体在10—30里之内,一般最大距离不超过农家一日舟行往返是以完成买卖的路程。在每个市镇的周围,都有密集的从事小商品生产的作坊和初级集市环绕,这些市镇作为商品集镇,形成一个以水路舟行为基本交通脉络的网状结构。

——摘编自齐涛主编《中国古代经济史》

材料二:欧洲“中世纪模式”的城市形态是节制、封闭、内敛的,19世纪欧洲资产阶级的城市形态则是爆炸式的扩张,这种模式是建立在资产阶级宣扬“自由”基础之上,……人口的集中固然对有产阶级起了鼓舞的和促进发展的作用,但是它更促进了工人的发展,工人们开始感觉到自己是一个整体,是一个阶级;他们已经意识到,它们分散时虽然是软弱的,但联合在一起就是一种力量。这促进了他们和资产阶级的分离,促进了工人所特有的、也是在他们的生活条件下所应该有的那些见解和思想的形成。他们意识到了自己的受压迫的地位,他们开始在社会上和政治上发生影响和作用。大城市是工人运动的发源地;在这里,工人第一次开始考虑到自己的状况并为改变这种状况而斗争;在这里,第一次出现了无产阶级和资产阶级利益的对立;在这里,产生了工会、宪章主义和社会主义。

——摘编自恩格斯《英国工人阶级状况》(1845年)等

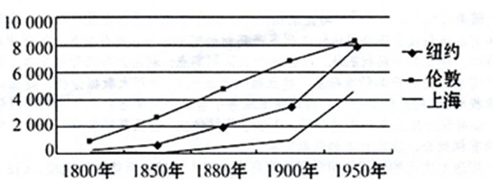

材料三:伦敦、纽约、上海城市人口变化示意图(以千为单位)

(1)据材料一,概括指出明朝商业发展的新气象。

(2)根据材料二,概括指出恩格斯著作撰写的历史背景。

(3)材料三反映了伦敦、纽约、上海三地的城市化进程。根据所学知识分析三地城市化的进程、程度方面产生差异的主要原因。

建设“丝绸之路经济带”的构想,成为当下中国的国家战略和外交战略。阅读材料,回答下列问题。

材料一 “丝绸之路”始通于西汉张骞“凿空”、在西域设置行政管理机构之时。当时的道路由东而西:自长安经河西走廊通向中亚。经这条路运往西方的商品有蚕丝、丝织品、铁器等,从西方输进中国的商品有良马、葡萄、石榴等。汉代丝绸之路引发了各国互相接触的强烈愿望。

——摘编自《中华文明史·卷2》

材料二 唐朝丝绸之路畅通,“伊吾之右,波斯以东,职贡不绝,商旅相继”的局面形成后,丝绸大量输往许多国家,外来物品也纷纷涌入。丝绸是唐朝赋税的重要来源,也是政治外交的主要礼物,唐初赠帛与彩缎予突厥,稳定边疆形势。“秦汉以来,唐马最盛”,“绢马贸易”满足了西域各国渴望得到的丝绸,西域骏马也极大地改善了唐朝的军队装备,成为中西交通的重要工具。外来物品如金银带把杯、彩釉玻璃等器皿传入中原,激发了唐朝工匠的仿制兴趣和创新热情,工艺技术的模仿和审美情趣的启示,最终使唐代手工业品的制作风格发生了改变。

商贸活动带来了文化融合的多元格局。西域音乐、舞蹈、绘画,给传统文化注入清新的气息,以外来乐舞为参照,中国古代“功成作乐”的礼仪制度进行了更新改造。敦煌壁画描绘出只交纳商税、不承担政府义务、定居唐朝境内创业的外国商旅,莫高窟珍藏的大量佛门经文,以及融合西方艺术创造出崭新东方美的造像,将人类共同的美、共同的人性经过潜移默化的整合后以艺术形式再现出来。在不同文明的碰撞过程中,唐朝文化得到了极大的补充和发展,并汇集为开创新时代的动力,最终形成了以唐为核心向四周辐射的文化圈。

——摘编自《中华文明史·卷3》

(1)材料一、二,指出汉、唐丝绸之路的变化。结合材料二和所学知识,说明唐朝丝绸之路对中外文明发展的影响。

(2)根据上述材料并结合所学知识,分析汉唐丝绸之路绵延不衰的原因。

材料一

中国历史上有很长的饮茶纪录,唐以前饮用者多为王公贵族,一般注重茶的药用价值。《茶经》记载唐朝以来“举凡王公朝士、三教九流、士农工商,无不饮茶”,不仅中原广大地区饮茶,而且边疆少数民族地区也饮茶。《封氏闻见记》卷六《饮茶》载:“南人好饮之,北方初不多饮。开元中,泰山灵岩寺有降魔师,大兴禅教。学禅务于不寝,又不夕食,皆许其饮茶。人自怀挟,到处煮饮,从此转相仿效,遂成风俗,自邹齐沧棣,渐至京邑城市,多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮,其茶自江淮而来,舟车相继,所在山积,色泽甚多。”

——摘编自中国社会科学网《中国饮茶习俗的演变》

材料二

茶叶在近代西方的流行开来有着特定的时代背景。几乎是在同一时期,非洲的咖啡、美洲的巧克力和亚洲的茶这三种“异国嗜好”不约而同传至欧洲。巧克力传入欧洲是1520年,咖啡1615年由阿拉伯中传威尼斯。这些“提神醒脑”的新饮料几乎同时在欧洲大行其道,从人群嗜好的角度透射出社会业已出现或正在酝酿着重大变化:人们比以前空闲了,上述种种均为生活必备品外的“消闲”饮品;群体公众活动更多了,品茗喝咖啡都有人聚才好,茶园、咖啡馆等应运而生,并屡屡成为近代欧洲重大革命和风潮的策源点。推论再广一些,城镇更多了,城市生活更丰富了,中世纪毫无生气少有交往的黑暗封闭时代已经或即将结束,市民阶层的力量更加强大,人们的情绪趋于激昂,旧时宁静的心态不再平静,躁动的人群需要茶来加以温润发酵,社会也开始了躁动。„„有生产才会有消费,反之同样,有大宗消费才可能有大宗生产,而大宗消费必有特定的历史环境,中国古已有之的茶叶偏偏在18世纪后的欧美获得广泛市场,绝不偶然。

——摘编自郭卫东《中国外贸商品的历史性易代》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代饮茶之风所呈现的发展趋势及其背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析18世纪后茶叶在欧美获得广泛市场的原因及影响。