| A.传统的重农抑商观念动摇 | B.闭关政策利于国内经济发展 |

| C.科举取士不再受人们重视 | D.国家分裂对商业控制削弱 |

材料一 汉代“海上丝绸之路”雏形即已出现,魏晋而后,僧人“附商舶”西行“求法”,成为佛教东传的重要方式。宋元时代指南针等远洋航行工具的使用,使海外贸易达到鼎盛。明朝前期,在郑和下西洋的背景下,出现了一批重要的航海著作,如《瀛涯胜览》《星槎胜览》《西洋番国志》等,记录海行见闻,反映当时东南亚、印度以及阿拉伯、东非等地的风土人情、山川形胜。明后期,郑若曾针对倭寇等问题,在《筹海图编》中明确提出“海防”的主张:“欲航行于大洋,必先战胜于大洋”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)根据材料一,概括“海上丝路”对古中国的价值所在。

材料二 到了16世纪初,葡萄牙人开辟了从大西洋越过非洲自西而东进入亚洲的新航线,西班牙人开辟了从大西洋绕过南美洲自东而西进入亚洲的新航线。葡萄牙人与西班牙人所开辟的新航线,最终都与早已存在于亚洲海域的海上丝绸之路相连接,从而将海上丝绸之路从区域性的海上航线延伸为全球性的交通网络。

——摘编自龚缨晏《全球史视野下的海上丝绸之路》

(2)根据材料二概括16世纪海上丝绸之路有何转变?结合所学知识,说明16世纪海上丝绸之路转变的历史影响。

| A.商品经济高度发展 |

| B.白银大量流入中国 |

| C.行政中枢发生变化 |

| D.赋税制度开始调整 |

历史现象之一:白银成为主要货币

明代中叶后,白银成为主要货币。据研究,16世纪中期到17世纪中期,欧洲各国与中国的贸易以中国的丝绸为主角,被西方学者概括为“丝银”对流。中国通过“丝银”贸易,获得了占世界产量1/4到1/3的白银,总量达到7000吨至10000吨。这种趋势一直持续到18世纪末。

历史现象之二:1盎司黄金35美元

1933年,美元贬值约30%。1934年,美国政府将1盎司黄金的价格固定为35美元。1944年,美、英、中等44国通过《联合国家货币金融会议最后决议书》,规定美元与黄金挂钩,各国货币与美元挂钩,确立了以美元为中心的资本主义世界货币体系。1971年,美国停止以美元兑换黄金。1973年,美元贬值10%,各国放弃与美元挂钩的固定汇率。

历史现象之三:美元与中国货币

1948年1月至8月,1美元同中国法币比价从17.8万元升至1108.8万元。20世纪80年代中期以来,在中国经济高速发展的同时,人民币兑美元汇价有所调整,1美元同人民币比价从2.8元曾升至8.27元,近年来又回落至7.0元以下。

阅读材料,回答问题:

(1)结合材料一及所学知识,说明“丝银”贸易出现的国际背景和国内社会经济条件。

(2)结合材料二及所学知识,分别说明1933年和1973年美元两次贬值的背景。

(3)结合材料二及所学知识,分别说明两次美元贬值造成的影响。

(4) 结合材料三所学知识,分别说明上述两个时期中国货币兑换美元汇率变动的社会条件。

(5)综合上述材料,分析影响货币的主要因素有哪些?

材料一 明代白银购买力相当于宋、元时期的两倍,而恰在此时,美、欧正处于“价格革命”时期,欧洲各国正在经历史无前例的涉及所有工农业商品、持续约一个世纪之久的恶性通货膨胀。在这场通货膨胀中,西班牙、葡萄牙的物价从16世纪30年代到17世纪普遍上涨3倍左右,英国、法国、德国物价从16世纪中期开始上涨两倍左右。这大大削弱了欧洲各国商品的市场竞争力,尤其是西班牙、葡萄牙两国商品的市场竞争力。

——摘编自陈昆《明朝中后期世界白银为何大量流入中国》

材料二 白银首先在东南沿海地区流通。“用银始于闽、粤,而闽、粤银多从番舶而来”。到万历年间,白银的使用已相当普遍。万历时给事中郝经说:“今海内行钱,惟此地一隅。自大江以南,强半用银。则钱之所行无几耳”。白银的广泛流通,大大增强了交换手段,对商业的繁荣无疑会有巨大的推动。

——摘编自晁中辰《明后期白银的大量内流及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明朝中后期世界白银流入中国的历史背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析明朝中后期世界白银流入中国的特点,并说明其对中国经济发展产生的主要影响。

材料一 两京诸市:令一人,从六品上,丞两人,正八品上,掌财货交易,度量器物,辩其真伪轻重……凡市,日中击鼓三百以会众,日入击钲三百而散。

——《新唐书百官志》

材料二 (洪武)十四年(公元1381年)令农衣、纱、绢、布,商贾止衣绢、布。农家有一人为商贾者,亦不得衣绸、纱。二十二年(公元1389年),令农夫戴斗笠、蒲笠出入市井不禁,不亲农业者不许……正德元年(公元1506年),禁商贩、仆役、倡优、下贱不许服用貂裘。

——(清)张廷玉等《明史》卷六十七《舆服志三》

材料三 (清代)承办洋商业务的行商(注:十三行华商)对洋船负全面的责任,他安排洋商住进合适的商馆,向他们推荐买办、通事、银师和仆役。……一当他们的商务办完,洋人就须立即离开广州,或是回国,或是去澳门过冬。

——徐中约《中国近代史:1600—2000》

请回答:

(1)根据材料一,简述唐代“市”的管理制度,并根据所学知识,指出这种局面最早什么时候被完全改变。

(2)材料二反映了古代哪一经济政策?结合所学知识指出这一政策的首倡者,分析其经济根源。

(3)根据材料三和所学知识,指出“行商”产生的政策背景,并分析该政策的影响。

| A.四民观念阻碍了商业的发展 |

| B.古代商业发展毫无法律保护 |

| C.商帮是特定社会背景下的产物 |

| D.古代重农抑商政策根深蒂固 |

材料一 汉代“海上丝绸之路”雏形即已出现,魏晋而后,僧人“附商舶”西行“求法”,成为佛教东传的重要方式。宋元时代指南针等远洋航行工具的使用,使海外贸易达到鼎盛。明朝前期,在郑和下西洋的背景下,出现了一批重要的航海著作,如《瀛涯胜览》《星槎胜览》《西洋番国志》等,记录海行见闻,反映当时东南亚、印度以及阿拉伯、东非等地的风土人情、山川形胜。明后期,郑若曾针对倭寇等问题,在《筹海图编》中明确提出“海防”的主张:“欲航行于大洋,必先战胜于大洋”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)根据材料一,概括“海上丝路”对古中国的价值所在。

材料二 到了16世纪初,葡萄牙人开辟了从大西洋越过非洲自西而东进入亚洲的新航线,西班牙人开辟了从大西洋绕过南美洲自东而西进入亚洲的新航线。葡萄牙人与西班牙人所开辟的新航线,最终都与早已存在于亚洲海域的海上丝绸之路相连接,从而将海上丝绸之路从区域性的海上航线延伸为全球性的交通网络。

——摘编自龚缨晏《全球史视野下的海上丝绸之路》

(2)根据材料二概括16世纪海上丝绸之路有何转变?结合所学知识,说明16世纪海上丝绸之路转变的历史影响。

材料三 “一带一路”在当今世界和平、发展、合作、共赢的大趋势中应运而生,是时代的新生儿……“一带一路”,摒弃制度模式偏见,超越意识形态藩篱,抓的是发展这个最大公约数。“马歇尔计划”看上去是一个经济救助计划,其最终目的却在于大国争霸。“一带一路”遵循平等,追求互利。新时期,“一带一路”的精髓恰恰在于弘扬平等互利的好传统,坚持不附加任何条件的好做法,追求沿线国家共同发展的好效果。“一带一路”奉行自愿平等参与的原则,沿线各国完全根据本国利益参与进来。

——摘编自人民日报《“一带一路”与马歇尔计划有根本差别》

(3)根据材料三并结合所学知识,指出中国“一带一路”战略与马歇尔计划的不同。

材料一 宋代是我国古代报纸发展的鼎盛时期,不仅有大量发行的官报,还出现了官方禁令下民间发行的“小报”,其发行人多为邸吏、使臣、书店主人等,内容有真有假。明清时期,政府允许民间自设报房,人员构成及运作方式与现代报社机构类似,刊发的内容需官方审核,真实性更高、更可靠。报房的大量出现,促进了报业的技术革新。作为盈利性质的商业报纸,一定程度上表达了民众的意见和需求,呈现出古代向近代过渡中的微弱新变。

——摘编自潘小露《宋代“小报”与明清〈京报〉比较》等

材料二 19世纪末,国内出现第一次民间办报高潮。王韬于1874年创刊于香港的《循环日报》,是中国报刊史上第一个以政论为主的报纸。以康有为为首的改良派一共创办了《中外纪闻》《时务报》等30多种报刊。在上海、重庆等地也出版了不少兼载新闻评论和译文的时事性政治刊物。

——摘编自王鑫宏《晚清民间办报高潮与清政府官方应对》

材料三 近年来,人类逐渐步入了个人借助互联网技术平台将信息进行自由的采集、过滤、加工并传播给他人的自媒体时代。中国的自媒体以博客、微信公众号、微博等为主体。与传统媒体相比,自媒体具有个体性、自由性、多元性、平等性、便捷性等特点,但也出现了许多新的问题。

——摘编自张爱军、秦小琪《自媒体传播与公平正义演化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代到明清时期民间报刊的变化,并说明民间报刊的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述晚清中国第一次民间办报高潮出现的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明自媒体发展的意义。

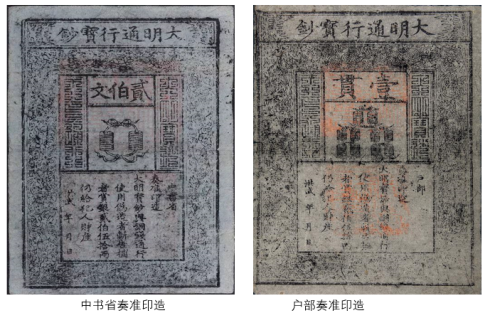

| A.纸币 |

| B.黄金 |

| C.银两 |

| D.贝壳 |