材料一 新石器时代,关中平原已出现农耕活动。战国时期,铁农具的使用和商鞅变法奖励农垦的政策,增加了耕地面积和粮食生产量,关中平原由此最早获得“天府”的誉称。郑国渠建成,关中为沃野,无凶年,“秦以富强,卒并诸侯”。据司马迁记载,秦汉时关中财赋占天下十之六。

河北地区也是北方农耕起源地。安史之乱前,河北平原是全国最发达的农业区。唐前期运往长安、洛阳的粮食主要产于河北平原。

东汉末年以来,中原战乱,人民“避地江南甚众”,带去了先进的技术。使江南地区成为农业发达区。安史之乱发生后,中原人口又大批南迁。韩愈说:“当今赋出天下,江南居十九。”

——摘编自邹逸麟《中国历史地理概述》

材料二 宋朝时出现的“苏湖熟,天下足”的现象,进入明代后,发生了变化。原先曾经以天下粮仓闻名的苏州、湖州及其周边地区,“地窄人稠,民间多以育蚕为业,田地大半植桑,岁产米谷,除办漕外,即丰收之年尚不敷民食,向藉(凭借)外江商贩接济。”大约在15世纪,长江中游的湖广地区作为“天下粮仓”已成定局,所产粮食沿着长江而下,源源不断供应江浙各地。明末刊本的《地图综要》内卷“湖广总论”记载,“楚固泽国,耕稼甚饶,一岁再获……谚曰:‘湖广熟,天下足’。言土地广沃,而长江转输便宜,非有他比。”于是,“湖广熟,天下足”的格局,取代了“苏湖熟,天下足”的格局,形成了一个划时代的变化。

——摘编自樊树志《晚明大变局》

(1)依据材料一、二和所学知识,指出中国古代产粮中心转移的方向。并分析中国古代产粮中心发生转移的原因。

材料三 国之所以兴者,农战也……故治国者欲民者之农也。国不农,则与诸侯争权不能自持也,则众力不足也……圣人知治国之要,故令民归心于农。

——摘自《商君书·农战》

腹饥不得食,肤寒不得衣,虽慈母不能保其子,君安能以有其民哉!明主知其然也,故务民于农桑,薄赋敛,广蓄积,以实仓廪,备水旱,故民可得而有也。

——摘自《汉书·食货志》

材料四 严复认为中国古代将农业称为本业,工商业称为末业是正确的。但是,这属于先后次序之分,并非轻重、主次之分,尤其不能重此抑彼。严复认为农业生产的发展必须以商品流通和交通的发展为重要前提。如果交通不便,商品流通不畅,农产品没有销路,农业也不可能发展起来。如果“僻处陋荒,去都会市场远,而道涂险,不便转输,虽有膏腴,亦将久弃”,因此要发展农业生产,“必待水陆路涂既辟”,“以推广交通为不二之要图”。

——摘编自陈勇勤《中国经济思想史》

(2)比较材料三、四中农业思想的同和异。

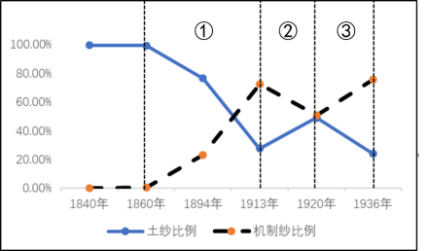

材料五 西方列强在鸦片战争后对中国进行的经济渗透导致中国原有的经济结构发生了一系列根本性变化,其中,最早受到冲击的就是以自然经济为特征的传统农村经济结构。

——依据许涤新、吴承明《中国资本主义发展史》绘制

(3)从上图中任选1个阶段,指出土纱与机制纱比例变化趋势并予以论证。

| A.政府拥有雄厚经济实力 |

| B.社会普遍重视农业生产的发展 |

| C.畜牧业呈现商品化趋势 |

| D.社会生活水平得到了显著提高 |

| A.传统的“重农抑商”政策受到冲击 | B.“市”的设置已经打破了时空限制 |

| C.外贸使商业税为重要的财政收入 | D.商业革命的出现,金融币制革新 |

4 . 材料一马克思在《资本论》中说:“必须社会地控制自然力,善于利用它,并依人手的劳作,大规模地占有它或驯服它。这种必要在产业史上,有最决定的作用。”

——《资本论》第1卷

(1)战国、两汉时期的中国统治者在“控制自然力”方面非常重视水利建设。结合所学知识各举一例并说明其历史作用。

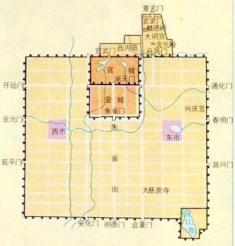

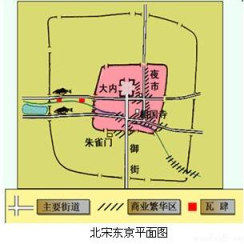

材料二如图1、2所示

图1 唐朝长安城 图2 北宋东京城

唐朝长安为西京,洛阳为东京(都).到北宋时期则以洛阳为西京,以都城汴梁为东京。宋周邦彦在《汴都赋》中说:“舳舻相街,千里不绝,越舲吴艚,官艘贾舶,闵讴楚语,风帆雨辑,联翩方栽,钰鼓镗铃。”孟元老在《东京梦华录》序中说东京商业:“万国成通,集四海之珍奇,皆归市易。”《资治通鉴长编》记载北宋东京人口“比汉、唐京邑民庶,十倍其人矣”,上当时世界上人口最多的城市之一。

——摘自2016年《普通高中历史课程标准•教学设计示例》

(2)根据材料二和所学知识,比较唐朝长安和北宋东京在城市发展上的主要不同,并分析北宋东京城市发展的趋势。

材料三王家范认为,在自然经济中,农民基本上是自给自足,是低消费;中小地主也是“节俭型”消费,大部分人的消费水平很低。那么,是谁支撑起城市商业的繁荣?主要是国家开支的消费、非生产人口的消费和奢侈性消费,是畸形病态的消费结构,在表面繁荣下,生产者却日益贫困,从而形成一种社会怪象。中国城市是朝廷控制的政治中心,都市为官僚、皇室提供生活、消费和娱乐,农村只起供养作用……数亿农民的物质产量都被消费了,没有剩余财富转化为资本,……这样,商品经济始终未得到充分发展,不能从根本上完成瓦解自然经济的历史使命。

——任世江《商业、城市的繁荣与农民的贫困化》

(3)据材料指出“社会怪象”的表现。结合所学知识,分析中国商品经济的发展为何不能从根本上瓦解自然经济。

| A.其目的是抑制资本主义萌芽 |

| B.适应了中国的发展趋势 |

| C.不利于社会阶层的流动 |

| D.造成了中国商业发展落后 |

| A.宋代以后的经济发展趋于停滞 | B.区分清楚三个时期的经济形态 |

| C.古代经济形态演变的基本态势 | D.古代经济形态受政治强势干预 |

材料一 僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥。

——《史记•商君列传》

世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——《明夷待访录•财计三》

(1)概括材料一中两人关注的共同问题,指出二者主张的差异。

材料二 就中国现代化的特定形式而言,在19世纪后半叶,它只是中国社会大变动中的一个流向;20世纪初辛亥革命后,中国现代化才艰难地逐步上升为诸流向中一个带有主导性的趋势;20世纪50年代后,现代化才上升为大变革的主流,成为占支配地位的大趋势。

——张海鹏《现代化的研究视角与中国近现代化的历史进程》

(2)结合所学知识,简要说明为什么辛亥革命后中国现代化“艰难地逐步上升为诸流向中一个带有主导性的趋势”?

材料三 数据背后的中国(数据来源:豆丁网)

第一组 一五计划的基建投资比重分配(%)

| 农林水利 | 轻工业 | 重工业 | 运输业 | 贸易物储 | 文教卫生 | 城市公用 | 其他 |

| 7.6 | 6.52 | 51.68 | 19.2 | 3 | 7.2 | 3.7 | 1.1 |

第二组 在初期的人民公社,大多是几乡一社,平均规模为4797户,2万户以上得特大公社,全国就有51个。……1959年全国农业总产值比上一年下降13.6%,1960年比1959年又下降16.2%

第三组 1962年我国国民经济状况表

| 农业 | 工业 | |||||

| 总产量 | 粮 | 棉 | 总产量 | 钢 | 铁 | |

| 原计划 | 比上年增长8.5% | 3216亿斤 | 2200万担 | 比上年增长5.7% | 670万吨 | 2亿吨 |

| 实际完成 | 比上年增长11% | 3400亿斤 | 2400万担 | 比上年增长8.5% | 720万吨 | 2.17亿吨 |

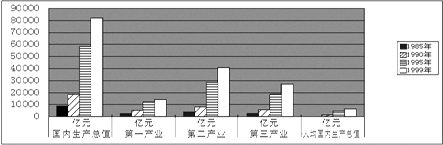

第四组 中国国民经济基本情况统计(摘编自《中国对外经济贸易年鉴2000》1999年12月采集)

(3)根据材料三并结合所学知识,从“新中国经济建设”的情况或政策措施中,概括一个主题,并围绕这一主题展开论述。

(要求:主题立意明确,文字说明逻辑清晰,史论结合。)

8 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一

管仲在辅助齐桓公建立霸业时就曾极力推行鼓励人口增加的政策,下令“”丈夫二十而室,妇人十五而嫁”(《国语.齐语》),驱使男女早婚早育。

墨家的创始人墨翟是最早详细论述人口问题的思想家。他主张,缺少人口耕种的土地,只是一种得不到收获的“虚地”,要生产处足够的衣食必须用“力”(劳动),而“力”则来自劳动人口,所以,贤明的统治者应当使国家富,人口多,“人民寡则从事乎众之”

——摘编自(《墨子.节葬下》)

材料二

1798年,英国人口理论学家马尔萨斯在《人口论》一书中指出:人口增长速度快于食物供应的增长速度,将会导致食物不足,引起贫困、恶习等出现。他主张采用道德抑制(晚婚、节育等)、积极抑制(贫困、战争等)来使人口减少到和生活资料相平衡。马尔萨斯反对社会改革论,认为社会中的贫穷和罪恶并不是社会经济和政治制度造成的,而是人口规律作用的结果,只有保持财产私有制以及各人担负起养育自己孩子的责任,才能使人们自制,不至于生殖过多的子女。他竭力反对当时英国实行的济贫法,济贫法使不能独立维持家庭的人也将结婚生子。马尔萨斯的《人口论》在欧洲轰动一时。

——摘编自《马尔萨斯人口理论的评价与中国人口问题》

材料三

二战结束后,苏联由于残酷的战争导致大量人口死亡,为了恢复经济,苏联采取了奖励多生多育的政策。

新中国成立初期,中国政府照搬苏联的人口理论和人口政策,在政策和舆论上主张学习苏联奖励多生育的做法,对多生孩子进行鼓励,并在1959年批判了主张控制人口的学者马寅初,到1970年,我国的生育政策基本处于放任状态。到1978年中国人口达到9.63亿。

1982年3月13日,中共中央,国务院最近发出《关于进一步做好计划生育工作的指示》,要求国家干部和职工、城镇居民,除特殊情况经过批准者外,一对夫妇只生育一个孩子,农村普遍提倡一对夫妇只生育一个孩子,某些群众确有实际困难要求生育两胎的,经过审批可以有计划地安排。不论哪一种情况都不能生三孩。中央将计划生育做为一项长期的基本国策,坚定不移地坚持下去。

2015年10月26日至29日在北京举行的中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议提出:“全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策”。全面实施二孩政策,有利于优化人口结构,增加劳动力供给,减缓人口老龄化压力。同时,有利于促进经济持续健康发展,实现全面建成小康社会的目标,促进家庭幸福与社会和谐。

——摘编自网络

(1)根据材料一、二,结合所学知识,分析管仲和墨翟为代表的春秋战国时期人口问题观点以及马尔萨斯所代表的近代欧洲社会关于人口问题观点各自产生的历史背景。

(2)依据材料三,归纳新中国人口政策的演变趋势,简要分析其产生的原因。综合上述材料谈谈你对人口政策制定的认识。

| A.农业生产出现衰退 | B.经济政策出现重大变化 |

| C.商业活动较为兴盛 | D.重农抑商成为社会共识 |

| A.政府放弃盐业专卖制度 | B.民营商业遭到政府打击 |

| C.抑商政策执行有所松动 | D.新的生产方式产生 |