材料一 早期近代(约1500-1800年),以葡萄牙、西班牙、荷兰、英国为首的西欧国家通过探险、殖民,编织了一张全球贸易网络,真正意义上的全球经济开始形成。早期近代世界贸易的商品可划分为四大类:黑奴贸易;香料、饮料、烟草;日常用品;贵金属。西欧国家率先建立早期近代世界贸易网络,在世界贸易中占据主动和优势地位,利用这种地位从亚洲进口商品,通过黑奴贸易,把大量非洲劳动力输往美洲,使美洲成为欧洲重要的产品和商品生产地。贵金属是早期近代世界贸易网络运行的重要媒介。

表1600-1800年欧洲人均拥有白银数量

| 年份 | 欧洲人口(百万) | 每年净节余数量(吨) | 欧洲人均拥有白银数量(克) |

| 1600年 | 100 | 145 | 1.45 |

| 1700年 | 120 | 220 | 1.82 |

| 1800年 | 180 | 405 | 2.25 |

——摘编自施诚《早期近代世界贸易的主要商品及财富流向》

材料二 1870-1913年,世界贸易仍被主要大国所控制,但与工业革命时期不同,英国已无力单独垄断世界贸易,现在是英、美、德、法四强在世界贸易中共同占据统治地位,它们在世界贸易中所占比重始终维持在50%左右,在世界制成品出口贸易中所占比重一直超过80%。

——摘编自郭吴新《20世纪初期的世界经济格局》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括早期近代世界贸易的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明1870-1913年世界贸易格局的变化及原因。

材料一 表:巴拿马运河的变迁

| 时间 | 事件 |

| 16世纪 | 西班牙国王下令进行运河开凿的测量,受限于技术条件和拉美独立运动的开展,运河开凿没有进展。 |

| 1879年 | 法国全面负责运河开凿,因流行病发生及财政困难,挖凿工程于1889年停顿。 |

| 1901年 | 美国获得开凿、经营和管理运河的特权。随后,美国与巴拿马签订条约,规定巴拿马不得在运河区执行国家主权,由美国任命总督,施行美国法律并驻军。 |

| 1914年 | 运河正式通航,沟通了两大洋。 |

| 1963年 | 迫于巴拿马群众要求恢复运河主权的斗争,美国同巴拿马政府达成协议,同意在运河区同时悬挂两国国旗。 |

| 1964年 | 美国撕毁协议,连续几天单独升美国国旗,引发了巴拿马反美爱国风暴。 |

| 1977年 | 巴拿马与美国签订全部收回运河的管理和防务权的新约。 |

| 1999年 | 巴拿马于12月31日正式收回对运河行使主权。 |

材料二

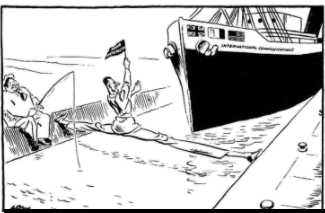

1956年埃及时政漫画《苏伊士运河的巨人》

注:漫画中一艘印有英法美三国国旗的轮船以“国际交流”的名义通过苏伊士运河,而埃及总统纳赛尔高举阿拉伯民族主义”的旗子两腿横跨苏伊士运河将船栏住。纳赛尔后面坐的是苏联外交部长谢皮洛夫。

——选自吴广伦《老漫画中的世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识,围绕“巴拿马运河的变迁”,概括一条世界历史发展的线索或趋势,并予以简要说明。

(2)提取材料二反映的历史信息,并说明时政类漫画的史料价值。

酿酒业、酒文化与社会发展有着密切关系,在东西方都有悠久历史。

材料一在宋朝的一些重大事件中,无论是“黄袍加身”,还是“雪夜访普”“杯酒释兵权”,都有酒的影子。从《东京梦华录》中的记载可知,北宋时期宫廷宴饮礼节十分繁琐。在东京城的酒肆里,酒客们花钱取乐,酒事活动丰富多彩。在孟元老笔下,北宋东京城酒楼众多,经营有序。酒楼经营者对酒楼中各族各色人等都以礼相待。北宋中期后,东京城的夜市分布范围极广,通宵达旦的夜市为酒客提供了饮酒的便利。农历五月初五是中国传统节日——端午节(又称“午日节”),古人认为这一天是不祥的“恶日”“毒日”,故在此日举办各种辟邪活动,并饮菖蒲酒。在北宋,无论是皇亲贵胄还是普通百姓,其婚嫁礼都伴随着多种多样的酒事活动。

——摘编自王佳佳《北宋东京城酒文化研究》新乡学院学报2020年5月

材料二19世纪末,德国葡萄酒法律开始以天然糖分含量作为品质判定的标准,葡萄酒的分级依据放弃了中世纪方式,转而以化学测量评定葡萄汁来对葡萄酒分级。当时一向推崇新教的普鲁士对此大加赞赏,而实际上,德国葡萄酒市场也是一样的想法。在19世纪的最后几十年间,德国业界迎来了“黄金时代:随着德国的工业化进程,很多新型机器被投入到葡萄园的生产中。在酿酒的过程中,有些人用了一些不诚实的方法,走了一些捷径:用希腊的葡萄干代替德国原产葡萄,或是直接灌装意大利的廉价葡萄酒,甚至掺入糖水……许多诚实守信的酒庄主要求出台新的法规以保护合法权益。1892年,法规通过了第一草案:禁止恶劣的欺骗行为。

——摘编自Reinhard Lowenstein《德国近代葡萄酿酒史》

(1)根据材料一并结合所学知识概括北宋东京酒文化特点与形成原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识分析,与北宋相比德国近代葡萄酒业发展的时代背景。

材料一 德国是一个非常注重科技创新的国家。德国的大学从制度上关心科学研究,创造出诸如实验室、高校研究所以及专业科技刊物的出版等有效的科研组织形式和方法。到20世纪初,德国已经建立起覆盖科学技术和商业事务、从初等学校到博士水平的复杂的教育系统。自19世纪中叶起,德国开始建立系统的科学技术组织,包括公共、私人与混合型科研机构以及大型工业企业。德国非官方的工业与企业研发部门是世界上最早成型的企业研发体系。到1993年,德国公司申请的美国专利数占所有外国专利份额的34%。

----摘编自张明妍《德国科技发展轨迹及创新战略》

材料二 在当下,发展创新驱动型经济已经被世界各大国提到战略高度。比如,德国因联邦政府把创新置于国家发展全局的核心位置而成为全球创新领先的国家;美国科技创新体系的突出特点,就是联邦政府通过提供资助和制定政策法规等多种措施,千方百计促使企业成为科技研发的主力、科技投入的主角;英国政府努力确保年46亿英镑的科学研究预算,使其一直保持科技和产业的国际领先地位;韩国政府相继制定一系列法律和建立科研机构、教育机构和学术团体相互合作的管理机制,来吸引、培养与利用高科技领域人才。国外政府还为科技创新积极营造良好的生态环境。

----摘编自秦健《美日欧创新驱动发展的路径特征及其对我国的启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明近代以来德国科技不断发展的原因。

(2)根据材料二,概括美英德韩等国科技创新驱动发展的路径特征,并结合所学知识分析其对我国科技创新的启示。

材料一 17世纪以来,英国的森林被大量砍伐,工业生产和平民生活都逐渐陷入了能源供给短缺的困境。其实英国从木柴到煤炭的能源转型并非一个自觉自愿的过程,而是由木柴短缺带来的能源危机所导致的被迫选择。然而,正是这次迫不得已的能源转型让英国化危为机,不仅摆脱了有机能源短缺的困扰,而且煤炭的广泛应用大大促进了英国冶铁业的发展,而煤炭业与钢铁业的快速发展则为英国奠定了工业革命的重要基础。

——摘编自潘荣成《近代早期英国能源转型及其启示》

材料二 18世纪中期,由于木材匮乏引发的能源危机,使得英国人毅然在热能和机械能领域实现转轨,由此引发了第一次工业革命。在始于19世纪末期的第二次工业革命中,电能的广泛应用带领人类社会步入了电力时代,而石油为内燃机的出现提供了有效的动力来源。电能的普遍应用与内燃机的发明,又促进了新交通工具及新通讯手段等方面的巨大进步,形成了以电力、钢铁、石油化工、汽车制造为代表的四大支柱产业,确定了工业在国民经济中居主导地位。

——摘编自朱启贵《第三次工业革命浪潮下的转型》

(1)根据材料一并结合所学,说明近代英国在能源转型中能“化危为机”的有利条件。

(2)根据材料二并结合所学,指出能源转型与工业革命的相互关系,并分析说明19世纪末期第二次工业革命中的能源转型对世界市场的影响。

材料一随着农业与工业的急速前进,从事农业与工业的技术人员数量急需补充,专业素养也亟待提高。而当时学校以培养教士和绅士为目的,无法满足工业化社会的发展需求。因此,改进传统职业教育,创办促进产业发展的专业学校,培养适应时代发展的人才成为必然选择。

——摘自周文娟《1862—1917年美国职业教育变革研究》

材料二1862年《第一莫雷尔法案》颁布伊始,美国高等和中等职业教育先后在课程、学校、师资等方面进行改革和调整,至1917年《史密斯——休斯法》颁布,确立了美国现代职业教育体系的基本框架。因历史积淀、现实需求以及未来发展诸多因素的综合影响,职业教育变革过程中率先在高等教育开启变革,且联邦政府先于州政府提出变革职业教育;形成了联邦、州政府、行业协会多方联合的管理模式;教育理念与现实需求相适应,主要内容、学校种类和课程设置多样化、实用化。

——摘编自[美]里帕著《自由社会中的教育》

(1)根据材料一、二,说明这一时期美国职业教育发展的背景。

(2)根据材料二,概括美国职业教育的发展特点。

材料一 德国是一个特殊的国家,以铁路建设为先导开启工业并实现了工业化。德国的铁路建设可以分为三个阶段,即起步阶段、全面建设阶段和高潮阶段。在铁路建设过程中,政府一方面为参与铁路建设的企业颁发兴建许可证,鼓励私人投资,并制定相关法律,为人或公司提供法律保障;另一方面通过贷款以及直接投资等形式,大力推行铁路国有化建设,1871年德国统一后,市场扩大,德国抓住第二次工业革命的发展机遇,将新发明运用到铁路建设上,并对原来旧有的铁路线进行电气化改造。19世纪80年代,德国拥有的铁路线长度居欧洲第一位、世界第二位。

——摘编自刘娜《工业革命时期德国政府在铁路建设中的作用》

材料二 新中国成立后,随即成立中央人民政府铁道部,统一管理全国铁路的运输生产、基本建设和机车车辆工业,到1949年底,全国铁路达21810公里。一五计划时期,全面改造旧中国铁路落后面貌,同时将新线建设放在西南、西北地区⋯⋯1991年,国家启动高铁科研攻关计划。2005年制定通过《中长期铁路网规划》,明确了建设目标,强化了高铁建设“原始创新、引进消化吸收再创新、全面自主创新”的发展阶段。2008年,我国第一条 具有完全自主知识产权、世界一流水平的京津威际高速铁路投入运营。中国高铁技术已处于世界先进行列,并大步走向海外,成为中国外交战略的一个大方向。

——摘编自孙健《中华人民共和国经济史稿》

(1)根据材料一、二,概括中德国两国铁路发展状况的异同,并结合所学知识分析产生不同的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析铁路建设对新中国发展的意义。

材料一 莱特兄弟于1908年创建了世界第一家飞机制造企业,并获得美国陆军订货,这标志着航空工业的诞生。第一次世界大战使得(军事)航空工业实现第一次大发展,全世界的企业数量达到约200家。二战时期巨大的军事需求刺激了世界(军事)航空工业的第二次大发展。美国、德国、英国、苏联、日本的飞机工业领先世界,其中美国飞机工业在规模和实力上均达到第一。二战后,军用航空订货锐减,同时飞机由活塞动力向喷气动力跨越。在民用飞机领域,美国取得喷气干线客机领域的绝对领先地位,把苏联远远甩在后面。美国飞机工业在1960年后进行了两次大规模整合,重要飞机制造业企业从26家合并成为4家。从20世纪50年代开始,英、法、德等几个航空大国的航空制造业首先逐步实现了本国航空制造业的整合,并开始进行跨国整合。

——摘编自赵长辉、段洪伟《从莱特兄弟突破到跨国整合——飞机制造业百年简史》

材料二 中华人民共和国成立后,我国开始了航空事业的探索。1951年,我国派代表前往苏联,以寻求其对中国航空事业的支持,中央也为航空事业筹集了一笔外汇,几个月后,航空工业局正式成立,我国航空事业正式起航。1953-1957年,中国航空工业在引进苏联多种型号的飞机后开始了仿制工作。1958年,中国自行设计制造出第一款喷气式飞机——“歼教-1”。1973年,中国订购了第一架波音707飞机。同时,美国民用飞机制造公司也提出了和中国联合生产大型客机的提议。但由于种种原因,整个90年代,中国始终未能造出大飞机。2001年,在北京召开的香山科学会议上,数名专家经过商讨,一致认为研制大飞机迫在眉睫。2006年,在多名专家的推动下,大飞机、载人航天等被列入国家重大科技专项,并于2007年正式获批。2017年,具有自主知识产权的干线民用客机C919成功首飞,我国航空工业翻开了新的篇章。

——摘编自张静波《中国大飞机项目的辛酸往事:大国崛起,需要真正的“中国制造”!》

(1)根据材料一,概括西方国家飞机制造业的发展特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明与西方国家相比,中国航空工业的发展有何不同,并简析其意义。

材料一 19世纪上半期,在英国带动下,欧美各国纷纷修建铁路网,铁路成为陆路交通的主干。1830-1870年法国铁路建设的成就引人注目,一些私人公司都竞相促使政府给它们颁发建造铁路的特许证。在德国,铁路私人资金占全国总投资的1/3,1860年德国在较短时间已形成了欧洲大陆上“最令人惊叹不已”的铁路网。美国的公路、运河和铁路基本上都由私人公司集资建设,西部的开发导致美国铁路建设的迅猛发展,19世纪四十年代达2800英里,大大超过英国及欧洲的总长度。

——摘编自克里斯蒂安《钢铁之路技术、资本、战略的200年铁路史》

材料二 1914年英国11家铁路公司缔结经营协定,完成了全英国铁路的垄断化。20世纪之初,小汽车和公共汽车运量的激增迫使政府扩大自己在运输领域的职能范围,1936年英国颁布“千线公路法案”,规定30条干线由运输部长直接负责。1947年8月以后,英国政府在铁路运输、航空、电讯、航运等企业部门推行国有化。1956年美国《公路法》规定,联邦政府将为建造州际公路承担90%的费用。在13年中建设了41000英里州际超级公路网,这是美国历史上最大的公共工程,公路建设推动了旅游业和郊区的发展。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史》

(1)根据材料一并结合所学,概括19世纪欧美交通发展的历史条件。

(2)根据材料一、二并结合所学,指出20世纪以来欧美交通发展主体的变化并分析其影响。

材料 小华同学参加的以“工业革命:成就与惩罚”为研究主题的学习小组,经过相关理论的学习与史料搜集工作,形成了如下学习笔记

| 观点 | 资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切时代创造的全部生产力还要多,还要大。 我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都对我们进行了报复。 ——摘编自《马克思恩格斯选集》 |

材料 | 据估计,1800年,英国的煤产量达1000万吨左右。此后,煤产量每十年增长一倍,到1913年,达28700万吨的高峰。英国国内煤炭的消费,也随着制造业产量的上升和就业的扩大而大幅上升。然而,“煤烟曾折磨大不列颠”100多年之久。“以烟煤为燃料的城市,包括伦敦、曼彻斯特”等,“在未能找到可替代的燃料之前,无不饱受过数十年的严重的大气污染之苦”。 ——摘编自梅雪芹《工业革命以来英国城市大气污染及防治措施研究》 1883年,德国硫化铁的产量为152000吨,1912年为262000吨,同时还需输入这个数量两倍以上的硫化铁。这些硫化铁主要用于生产硫酸,以满足各工业部门对硫酸的普遍需求。 ——摘编自(英)克拉潘《1815—1914年法国和德国的经济发展》 19、20世纪之交,德国工业中心的上空长期为灰黄色的烟幕所笼罩,时人抱怨说,严重的煤烟造成植物枯死,晾晒的衣服变黑,即使白昼也需要人工照明。如德累斯顿附近的穆格利兹河,因玻璃制造厂所排放污水的污染而变成了“红河”;哈茨地区的另一条河流则因铅氧化物的污染毒死了所有的鱼类,饮用该河水的陆上动物亦中毒死亡。 ——摘编自拉蒙得·多米尼加《资本主义、共产主义与环境保护:德国人的经验教训》 |

结合笔记中的观点与材料自拟论题,并运用所学知识加以论证。(要求:论题明确,史论结合,表述清晰)