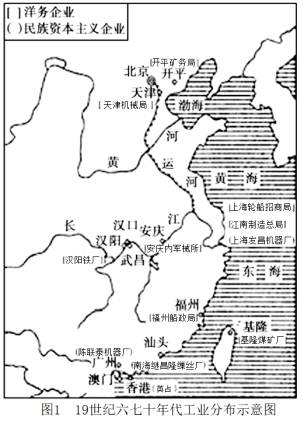

材料一 纵观中国近代历史,阻挡和压榨中国民族工业的无疑是资本主义国家对中国的经济侵略和商品倾销,但这种状况在一战期间有了缓和的机会,“实业救国”思潮也在此时迅速崛起,同时也出现了规模较大、影响较大的群众性抵制洋货运动,使得外国商品在中国国内市场上严重滞销。民国初年,中国工业产品的增加,除满足国内市场需求外,还要满足帝国主义战争的需要。如面粉业和冶铁业,由于帝国主义战争的需要发展得较快,纺织业由于进口的减少也得到较快发展。但一战结束后不久,面粉进出口马上转为入超;铁厂积货如山,无人过问,至于闭炉停机。在这期间,纺织业由战前的231家增至1920年的475家;而冶炼业由战前的8家增至20家。另外,列强仍然通过直接或间接投资来控制整个中国的工业。如纺织业和采煤业,到1919年,外国资本仍然控制着近60%的布机和75.6%的机械采煤。

——摘编自吴才军《简析20世纪初中国近代民族工业“春天”短暂的原因》

材料二 中国共产党认为苏联的经验对新中国有示范意义,只有发挥社会主义制度集中力量办大事的优越性,依靠内部积累迅速建立起强大的重工业,为工农业生产提供各种必要的装备,使现代工业成为整个国民经济的主导和支柱,才能加快推进新中国的工业化。国家制定的“二五”计划中指出,中国工业化建设在继续以重工业为中心,加快农业和轻工业发展,加强工业布局调整的同时,对国家急需的科学技术领域进行部署,集中力量发展航空、电子、船舶、兵器、核能、航天等系列新兴工业。

——摘编自孙星《论新中国工业化道路的形成和发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析民国初年民族工业发展的原因,并概括其特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出新中国成立初期与近代中国工业化的不同。

1914—1934年中兴煤矿盈亏情况统计图

| A.外国资本的经济掠夺得到遏制 | B.民族工业发展取决于政治特权 |

| C.民族工业发展与时局紧密相关 | D.官僚资本膨胀阻碍了经济发展 |

材料 南通大生纱厂作为中国近代早期的民族资本企业之一,是民族实业先驱张謇1895年开始创办的近代股份制纺织企业,曾占全国纱锭总数的11.9%。创办之初通过发行股票解决资金不足问题,但最终集资失败。后来在大生纱厂迭获利润,张謇也“稍获资本家之信用”后,情况就大不一样了,在筹办大生分厂时,“不一年而得投资者六十余万”。从1917年开始,纱价由每箱156元涨到230元,因此全年获利76万两。以后四年也连续赢利,1917-1921年五年共获利560多万两,大生纱厂迎来了“黄金时代”。张謇随后在南通又兴办一系列工厂、学校、博物苑和地方事业,对南通的城市建设和社会进步起到了巨大的推动作用;开设的纺织染传习所是我国最早创办的纺织高等院校。然而到1922年至1926年间,大生集团面临着极大的困境,最直接的表现就是亏损、资金不足。

--摘编自许涤新、吴承明《中国资本主义发展史》

根据材料并结合所学知识,分阶段分析大生纱厂兴衰的因素。(要求:阶段明确,史实准确,史论结合,逻辑清晰。)

| A.国内市场逐渐趋于饱和 | B.北洋政府无暇顾及实业 |

| C.国际形势发生剧烈变动 | D.官僚资本压制民族工业 |

近代东北地区的粮食贸易

材料 近代东北粮食贸易研究

| 时间 | 概况 |

| 咸丰十年(1860年)至光绪二十一年(1895年) | 1861年开始,以营口开埠通商为标志,东北的海外贸易兴盛开来。1873年,东北大豆在奥地利举行的万国博览会参展,受到青睐,南洋国家对东北大豆产生了浓厚的兴趣,东北粮食贸易逐渐走向全面麦展 |

| 光绪二十一年1895年)至民国三年(1914年) | 大连逐步取代了营口,成为东北进出口商品的重要港口。日本及一些欧洲国家利用新兴的港口域市纷纷与东北展开贸易,东北粮食的贸易额呈阶梯状不断上升。农产品加工业例如油坊,火磨、烧锅等一些加工作坊开始出现在东北。而这些产业的出现也在一定程度上促进了农产品的生产和流通,也带动着农产品贸易的多样化,粮食贸易走向成熟 |

| 民国三年(1914年)至民国二十年(1931年) | 东北地区不止粮食贸易得到发展,其他商品贸易也逐渐发展至成熟。直至1931年,东北粮食的种植和农产品的生产,逐渐开始受限,粮食贸易的繁荣也逐渐消逝 |

——摘编自张雪《近代东北粮食贸易研究》

选取表格中任意一个时段,从中提炼观点,并结合所学知识予以说明。(要求,观点明确,史论结合,言之有理)

上海棉布定货字号盈余示例(单位:万两)

| 年份 | 大丰 | 通裕 | 李柏记 | 同盛 | 成德丰 | 日新盛 | 日新增 | 同丰泰 |

| 1913 | 2 | 2 | 1.5 | 6 | 4 | |||

| 1915 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0.3 |

| 1918 | 12 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |

| 1919 | 25 | 6 | 20 | 15 | 25 | 10 | 7 | 10 |

| A.国际局势影响国内棉布市场 | B.上海成为全国棉纺织业中心 |

| C.国产棉布出口呈现明显增长 | D.洋务派民用工业的规模扩大 |

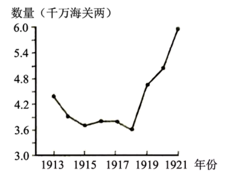

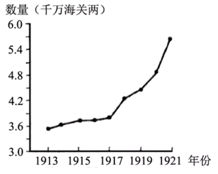

材料一 北洋时期的关税收数,海关税在第一次世界大战前1912年为3997万余两(关平两),1913年为4396万余两;一战期间收数减少,每年只为三千七八百万两(1915年为3674万余两);一战结束后,1919年达到4600万余两;此后逐年递增,1926年达到7812万余两,约比1912年增加1倍。

——摘编自汪敬虞《中国近代经济史(1895~1927)》

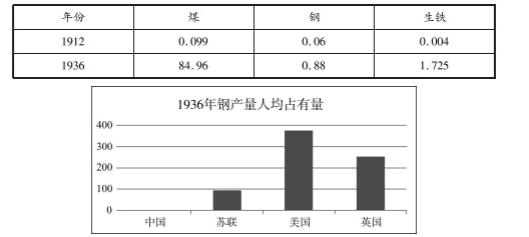

材料二 1912-1936年中国钢铁业人均占有量情况表(单位:公斤)

注:1936年在进口总值中,我国钢铁占9.8%,石油、染料、机器、车辆、船舶等的自给率低,需大量进口。

——摘编自赵德馨《中国近现代经济史(1842-1991)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出民国初期税收变化的基本趋势,并指出变化的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈如何理解民国前期中国工业的发展。

材料

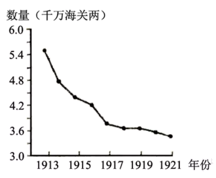

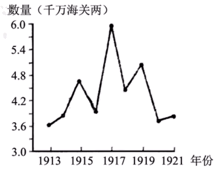

任选一种解释的角度,解释下列两幅图所反映的历史现象。

A. | B. |

C. | D. |