| A.冲击了官僚资本的地位 | B.实现了产业结构的合理化 |

| C.适应了持久抗战的需要 | D.改变了区域发展的不平衡 |

| A.持久抗战的需要 | B.民族工业的发展 | C.工业结构的调整 | D.工业布局的改变 |

| ◇凡中国国民所投资之工厂,均可一律迁移 ◇迁移目的地为武昌,如有相当理由……亦得迁入其他内地 ◇各种工厂迁移内地,由政府给予相当津贴 |

| A.改善工业部门 | B.以沿海带动内地发展 |

| C.保护民族工业 | D.奠定持久抗战的基础 |

德帝国主义入侵中国并强占胶东半岛后,为了满足其侵略军的需要,于1903年在青岛建立起啤酒厂,这是我国历历史上第一家啤酒厂。这家啤酒厂是以德国资本为主,英国人投资合作,当时叫做青岛英德啤酒公司。

七十五年来,青岛啤酒厂的发展是很曲折的。第一次世界大战以德国的投降而告终,参加协约国集团对德宣战的中国,不仅没有从德国方面取得任何利益,反而让日本帝国主义把德国侵占的胶东半岛强占了去。日本接管青岛以后,由于青岛啤酒厂是德国人办的,所以,它要接收。但青岛啤酒厂有英国人的资本,经过几度交涉,日本帝国主义把青岛啤酒厂硬作价买了去,只付了英国人的那份资金,对德国人的资本则实行没收。于是青岛啤酒厂便改为“大日本麦酒株式会社”的一个分厂,啤酒的商标为“太阳牌",与日本本国的商标相同。

一九四五年日本投降以后,国民党反动派对青岛啤酒厂伸出了魔掌。四大家族之一的陈果夫派出曾养甫在青岛组织“齐鲁公司”,将啤酒、面粉、油脂、橡胶玻璃等厂“劫买”了下来。从此,青岛啤酒厂便落入四大家族之手。

中华人民共和国成立后,人民政府接管了青岛啤酒厂,对工厂进行了整顿,扩大了设备,增加了生产,并从一九五四年开始试行出口。

——载自《文史资料选辑第六十八辑》

根据材料并结合所学,概括青岛啤酒厂的发展阶段,并分析不同阶段所体现的时代特征

| A.有利于扩大国民党的阶级基础 | B.说明国民党效法共产党进行土地革命 |

| C.是国民政府对民族危机的应对 | D.体现了国民党对改进统治秩序的思考 |

| A.是战后中国参加国际事务有所作为的表现 |

| B.只对缔约一方单方面优惠的不平等的条约 |

| C.所有规定对于缔约双方都是平等而互惠的 |

| D.实力差距使平等停留于形式互惠实为单惠 |

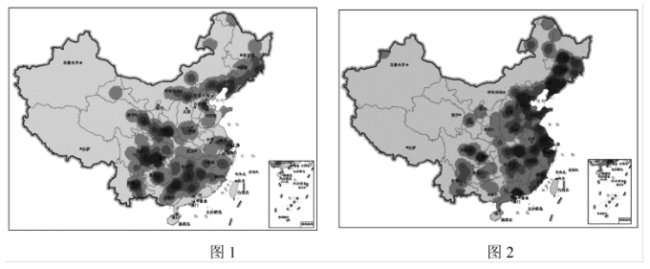

——据刘静等《中国近代城市工业时空演变分析》

分别提取图1、图2、图3的近代工业分布信息,并据此说明与其相对应的历史时期。

材料一 在历史上,由于东部地区交通便利,开发较早等因素,我国的工业一开始便大部分建在了东南沿海地区。1932年“一二八”沪战后,许多有识之士都在呼吁工厂应该内移。“七七”事变后,许多有识之士再次呼吁沿海工业应该迁到内地。

材料二 抗日战争爆发后,我国东部沿海地区遭到日军的全面进攻。为了支持抗战,防止东部地区的工矿落入日军之手,国民政府组织了沿江沿海国营和部分民营企业迁往我国西南等地。工厂内迁促进了后方工业的发展,改变了过去不合理的工业布局。虽然这种变化是受制于战争而被迫完成的,但它却使西部地区的工业在战时短短的几年便走完了平时需要几十年甚至百余年才能走完的历程,并为以后西部地区工业的发展创造了一些条件和奠定了一定的基础。

——以上材料均摘编自杨小龙《抗战时期战区工厂内迁及其作用》

(1)根据材料一及所学知识,分析“我国的工业一开始便大部分建在东南沿海地区”的原因。

(2)根据材料一、二及所学知识,分析沿海工矿企业内迁的原因及影响。

材料一 鸦片战争爆发以后,清政府被迫与西方列强签订了一系列不平等条约,外国资本凭借条约的保护,纷纷在中国各通商口岸从事各种经贸活动。他们从向中国输出商品开始,逐步发展到输出资本和在中国设厂经营。西方列强首先选择在通商口岸从事工业投资活动,是因为这些地方有不平等条约规定的特权作后盾,从而拥有许多便利。由于西方列强在通商口岸不断设厂投资,为了配合工业生产的需要,他们相应地建立了许多的配套设施,如金融机构的建立、铁路的修筑、电力的兴建等,从而使通商口岸的工业发展条件不断改善。而当时中国产生的一个特殊群体——买办,也选择在通商口岸及其附近地区投资。因为在这些地区容易获得各类生产机器、技术及原料。通商口岸工业的发展,产生了集聚效应,从而使工业集中于通商口岸的趋势不断增强。

——摘编自陈宏明《中国近代工业的地理分布及其影响》

材料二 早在1935年,当华北局势日益恶化之际,蒋介石就曾感到“日本在华北似有箭在弦上,最近必有举动”,他认为西南地区的“川滇黔为中华民国复兴的根据地,只要川滇黔能够巩固无恙,一定可以战胜任何的强敌,恢复一切的失地,复兴国家”……因此,虽然在当时的情况下,开发大西南尚不具备条件,但基于西南地区在中国的独特地位,国民政府终于确立了以西南地区为新建工业基地的战略决策。并在以后的短期内,开始了大规模的工业内迁运动,将沿海工业迁至以重庆为中心的西南地区。

——摘编自吕家毅《论抗日战争时期国民党经济政策的调整》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代中国工业分布的特点及其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出当时国民政府决定工业内迁的原因,并分析该政策带来的影响。

(3)根据材料一二,简析影响经济区域分布的因素。

| A.英美等国奉行贸易保护主义政策 | B.国民政府开展国民经济建设运动 |

| C.东北成为日本战争物资供给基地 | D.洋货受到东北传统农业经济抵制 |