| A.中德两国关系密切 | B.中国航空业发展迅速 |

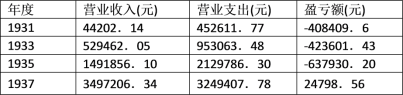

| C.西北交通得以改善 | D.欧亚航空公司连年亏损 |

| A.商业的繁荣带动了工业生产 | B.抗日战争的胜利推动生产恢复 |

| C.国统区的经济秩序遭到破坏 | D.国民党军阀混战扰乱经济发展 |

| 棉纱进口 | 棉布进口 | 麦粉进口 | 钢铁进口 | 机器进口 | 生铁产量 |

| 下降38% | 下降20% | 下降15% | 增加20% | 增加20% | 增加30% |

| A.官僚资本在中国形成 |

| B.国民经济比例的失调 |

| C.政府为抗战作物质准备 |

| D.民族工业的日益萎缩 |

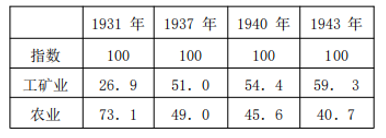

| A.民族资本主义得到了迅速发展 | B.成为日本“以战养战”的基地 |

| C.逐渐摆脱了对日本经济的依赖 | D.经济结构得到了完善和优化 |

材料一 1943年3月,“商统会(汪伪政府机构)”成立,之后不久,适逢上海米价猛涨并带动了上海物价飞涨,汪伪政府认为这次涨价与投机者囤积居奇有关,而且棉纱布及棉花原料的投机交易最为严重。同年8月,“收买棉花布上海办事处”成立,着手办理棉纱布收买事宜,办事处组织对上海市所有的针织厂和商号所存的棉织品进行稽查,对其中41家所存的华商棉纱布予以查封,靠这种强买强卖的做法,日伪收买了大量的棉纱棉布。按当时市价,20支蓝凤纱每件为4万元,而强收价格为1万元。这种强制征购使上海出现两大问题:(一)布店全体失业,无以为生,(二)市民预购尺寸之布而不可得。

——摘编自潘前芝《沦陷区战略物资统制》

材料二 在日本侵华战争期间,日军烧杀抢掠的硝烟尚未散尽,一支特种兵应运而生,这就是专以征服中国民心为主要任务的宣抚班。宣抚班有专门编制,正副班长均由日本军官充任,班内成员则统称为宣抚官,“宣抚官”中有的能写会画,有的巧言善辩,有的则懂得医疗。宣抚班成员须经日本人严格筛选,一旦经过筛选即可出任各种伪职,捞到不少油水。宣抚班打着种种充满温情色彩的“宣抚”旗号,企图尽量使沦陷区百姓淡忘对入侵者的敌视和仇恨。日本宣抚官夜濑不逢曾记载:“我们拼命的费尽口舌,其效果也不及如此。”

——摘编自王龙《日军“宣抚班”真相》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“收买棉花布上海办事处”成立的背景。

(2)根据材料二,概括日本对华“宣抚”的特点,并结合所学知识分析其目的。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析日军侵华带来的影响。

材料 《申报月刊》“中国现代化问题”讨论1933年,《申报月刊》发起了“中国现代化问题”的讨论。讨论范围集中于生产和经济方面,并将问题析分为两项:(1)中国现代化的困难和障碍;(2)实现中国现代化的方式《申报月刊》第二卷第七号出版了“中国现代化问题”特辑,并对发起讨论的原因进行了说明。《编辑之言》指出:““中国现代化”这个问题,与其说它是一个新问题,无(母)宁说它是一个八九十年来的宿题。须知今后中国,若于生产方面,再不赶快顺着“现代化”的方向进展…我们整个的民族,将难逃渐归淘汰,万劫不复的厄运。

讨论共收到10篇短文和16篇专论。其中,明确主张采取社会主义方式的有9篇,将社会主义作为现代化终极目标的1篇,主张非资本主义的3篇,主张计划经济的1篇,主张兼采个人主义与社会主义的1篇,主张受节制的资本主义的1篇,明确主张个人主义方式的1篇,未回答采取社会主义抑或资本主义,只是提出具体主张的8篇。

——据《申报月刊》第二卷第七号等

根据材料并结合所学知识,对“《申报月刊》中国现代化问题”讨论”进行评述。(要求:表述成文、观点明确、论证充分、逻辑清晰)材料一 下面是某学习小组研究“1927—1929年中共武装起义与宗族组织”时提出的论证思路:

(1)历史研究应坚持“有一份材料说一分话”。材料一中的哪些结论违背了这一原则?应怎样修改,才能使结论与材料相符?

材料二 “九一八”事变后,国民政府作出多项开发西北的决议,包括移民屯垦,发展农工牧业、矿业、水利、交通等。1932年,西北问题研究会成立,《西北问题季刊》等杂志涌现。行政院与中国农民银行、中央银行等联合成立办事处,并设立各级分支机构。1933年,西安集成三酸厂(硫酸、盐酸、硝酸)成立,带动了制革、印染、矿冶、火柴、造纸等工业的发展。1934年,陇海铁路开通至西安,从西安通往西北各地的公路也相继通车。1936年,商办大华纺织厂成立。全面抗战爆发后,蒋介石提出“西北是建国的根据地”。1938年,内迁陕西的企业以面粉加工、棉毛纺织、火柴制造等为主。1941年,西北经济研究所成立,一批学者提出物资调节和优化物价统制等办法,还对各种经济门类展开了大量的研究,有的还注意到要协调各行业发展与自然资源之间的关系,如西北土地的利用,土地的改良等。

——摘编自王红岩《抗日战争时期西北经济开发述评》等资料

(2)根据材料二并结合所学知识,指出抗战时期西北地区经济开发的特点,并简析其历史作用。

材料三 1947年12月,毛泽东饱含激情地说:“人民解放军的主力已经打到国民党统治区域里去了。……这是一个历史的转折点……是一百多年来帝国主义在中国的统治由发展到消灭的转折点。”学者陈旭麓认为,毛泽东的话“富有历史感地把新民主主义的胜利,看成整个民主革命的胜利。辛亥革命是旧民主主义革命,但它的事业在北伐战争中得到了延伸,在解放战争中得到了最后的胜利。”

(3)依据材料三并结合所学,概括说明中国共产党人是如何实现了新旧民主主义革命的转变的,并取得了“新民主主义的胜利”。

| A.适应了民族战争形势艰苦的需要 |

| B.说明中共积极探索对外开放之路 |

| C.基于中国革命形势的发展变化 |

| D.反映出中共对外经济政策成熟 |

| A.中国形成了平衡的工业布局 |

| B.官僚资本干预经济发展 |

| C.战争使中国工业布局发生了改变 |

| D.近代民族工业大量倒闭 |

材料 国民政府成立伊始,即接受了统制经济学的主张,开始筹划建立国有经济体系。1928年11月,国民党中央政治会议通过《建设大纲草案》,规定:“凡关系全国之交通事业……有独占性质之公共事业……关系国家前途之基本工业及矿业……悉由国家经营之。”30年代初“统制经济”受到学术界的广泛支持……1937年2月,国民党五届中执会第三次会议通过由蒋介石等四名委员提出的《中国经济建设方案》,提出中国的经济建设必须实行计划经济,其宗旨就是扩大国家资本,垄断全国的经济命脉。

根据材料,提炼一个观点,并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,史实准确。)