材料一 鸦片战争爆发以后,清政府被迫与西方列强签订了一系列不平等条约,外国资本凭借条约的保护,纷纷在中国各通商口岸从事各种经贸活动。他们从向中国输出商品开始,逐步发展到输出资本和在中国设厂经营。西方列强首先选择在通商口岸从事工业投资活动,是因为这些地方有不平等条约规定的特权作后盾,从而拥有许多便利。由于西方列强在通商口岸不断设厂投资,为了配合工业生产的需要,他们相应地建立了许多的配套设施,如金融机构的建立、铁路的修筑、电力的兴建等,从而使通商口岸的工业发展条件不断改善。而当时中国产生的一个特殊群体——买办,也选择在通商口岸及其附近地区投资。因为在这些地区容易获得各类生产机器、技术及原料。通商口岸工业的发展,产生了集聚效应,从而使工业集中于通商口岸的趋势不断增强。

——摘编自陈宏明《中国近代工业的地理分布及其影响》

材料二 早在1935年,当华北局势日益恶化之际,蒋介石就曾感到“日本在华北似有箭在弦上,最近必有举动”,他认为西南地区的“川滇黔为中华民国复兴的根据地,只要川滇黔能够巩固无恙,一定可以战胜任何的强敌,恢复一切的失地,复兴国家”……因此,虽然在当时的情况下,开发大西南尚不具备条件,但基于西南地区在中国的独特地位,国民政府终于确立了以西南地区为新建工业基地的战略决策。并在以后的短期内,开始了大规模的工业内迁运动,将沿海工业迁至以重庆为中心的西南地区。

——摘编自吕家毅《论抗日战争时期国民党经济政策的调整》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代中国工业分布的特点及其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出当时国民政府决定工业内迁的原因,并分析该政策带来的影响。

(3)根据材料一二,简析影响经济区域分布的因素。

| A.国土沦陷沿海工业不断内迁 | B.洛川会议后开辟敌后战场 |

| C.政府开展国民经济建设运动 | D.日本侵略者实行以战养战 |

| A.统一了解放区的财政 | B.确保了党的工作重心转移 |

| C.适应了战局的发展变化 | D.意在配合解放军战略决战 |

| A.国民政府金融政策改革的失败 | B.国民政府货币政策对民族工业的掠夺 |

| C.国民政府官僚资本的膨胀 | D.国民政府政治统治的腐败 |

| A.官僚资本地位日益强化 | B.战时体制促进工业发展 |

| C.民族资本主义开始衰落 | D.政府大力发展民族工业 |

| A.服务于解放区的土地改革 | B.意在推动脱盲教育的进程 |

| C.顺应了解放战争态势变化 | D.开始唤起农民的民族意识 |

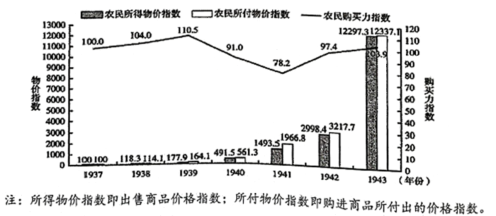

| A.农民实际收入呈现持续增长之势 | B.资源短缺加剧四川农村经济凋敝 |

| C.粮食价格上涨势头得到有效遏制 | D.日军经济掠夺是变化的直接原因 |

材料一 在历史上,由于东部地区交通便利,开发较早等因素,我国的工业一开始便大部分建在了东南沿海地区。1932年“一二八”沪战后,许多有识之士都在呼吁工厂应该内移。“七七”事变后,许多有识之士再次呼吁沿海工业应该迁到内地。

材料二 抗日战争爆发后,我国东部沿海地区遭到日军的全面进攻。为了支持抗战,防止东部地区的工矿落入日军之手,国民政府组织了沿江沿海国营和部分民营企业迁往我国西南等地。工厂内迁促进了后方工业的发展,改变了过去不合理的工业布局。虽然这种变化是受制于战争而被迫完成的,但它却使西部地区的工业在战时短短的几年便走完了平时需要几十年甚至百余年才能走完的历程,并为以后西部地区工业的发展创造了一些条件和奠定了一定的基础。

——以上材料均摘编自杨小龙《抗战时期战区工厂内迁及其作用》

(1)根据材料一及所学知识,分析“我国的工业一开始便大部分建在东南沿海地区”的原因。

(2)根据材料一、二及所学知识,分析沿海工矿企业内迁的原因及影响。

| 时间项目 | 1937年夏天 | 1948年6月 | 1948年8月 |

| 米(单位:袋80kg) | 12元 | 6700000元 | 63000000元 |

| 面粉(单位:袋45kg) | 42元 | 1950000元 | 21800000元 |

| 食用油(单位:桶80升) | 22元 | 1850000元 | 1900000000元 |

| A.反映社会生产的严重过剩 | B.为抗战胜利奠定了物质基础 |

| C.民族工业的发展日益萎缩 | D.货币政策严重影响经济运行 |