材料一 上海解放后,投机商囤积粮食,棉花、布匹和油料,扰乱市场秩序。从1949年6月23日到7月30日,上海物价上涨了一倍多,并影响到整个华东、华北和华南等地。党中央决定依靠强大的社会主义国营经济,再打一场“米棉之战”。11月15日至30日,从东北地区每日调运1000万吨粮食进入关内,上海、天津、北京、武汉、广州、西安,南京等大中城市也都调集了大批的粮食、棉花、布匹和油料。11月25日,中央政府一声令下,全国各大城市一齐行动,大量物资像潮水一样涌入市场。投机商们措手不及,竞相抛售存货,愈抛愈贱,愈想抛愈难以脱手。从1950年3月开始,全国物价逐步回落,一举结束了物价猛烈上涨、市场混乱的局面。

——摘编自《共和国的经济战争—米棉之战》

材料二 中国农村改革发端于1978年末安徽凤阳小岗村的“大包干”,随后,农村家庭联产承包制在短短几年时间就扩展至全国。1982—1986年,连续发布了5个中央一号文件,肯定了农村创造的经验,排除了阻碍生产力发展的思想和体制障碍。1985年,国家将粮棉油蔬菜等主要农副产品的统购统派制度逐步改革为以计划为主与市场调节为辅的制度。同时,政府加大农业科技投入,提高农业生产机械化程度,科学育种,农业产量逐年提高。政府还对农产品大幅度提价,农民人均纯收入由133.6元增长到1991年的708.6元,粮食产量由1978年的30476万吨增长到1991年的43529万吨。

——摘编自万宝瑞《改革开放40年我国农业政策的演变、特点与启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国成立初期,中国共产党取得“米棉之战”胜利的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出改革开放初期我国提高粮食产量的举措,并分析其意义。

材料一 16世纪以后的欧洲,地图集出现并流行。法国很快成为制图业的重要国家。进入17世纪,制图开始系统地服务于主权的建构。以民族国家为绘制单位的地图,时常在外交谈判中作为一种历史依据和参考手段。随着1666年皇家科学院与巴黎天文台的先后成立,政府性的职能机构与学术团体开始主导制图的实践,测绘成果的应用也成为国土勘界、调查与空间规划的重要技术手段。国内的大型制图计划,在国外则往往构成了殖民主义、帝国主义扩张与战争机器的一部分。

——改编自于京东《近代法国的地图出版与媒介文化变迁》

材料二 康熙初年“疆域错纷,幅员辽阔……”,统治者因此迫切需要一份准确、详细的全国地图,为治国理政提供参考。对西学有浓厚兴趣的康熙皇帝决定任用传教士采用西方测绘方法,绘制全国地图。1708年全国性实地测量正式开始,到1717年,除新疆及西藏部分地区外全部测量工作结束,朝廷将实测资料编绘成总图,即《皇舆全览图》。这是我国最早根据广泛测量绘制的大型地图,达到当时世界先进水平。

——改编自姜倩倩《西法中用为舆图》

材料三 中华人民共和国成立之初,百废待兴,急需开展大规模的全国基础测绘。1950年5月成立总参测绘局,统筹全军测绘工作,“测绘供应国防建设必需的全国精密地形图,并承办人民政府经济建设所需要的测绘业务,有计划地完成全国测绘任务”。1956年国家测绘总局成立后,两局分工实施全国基础测绘,全国基本比例尺地形图测绘进入全面推进时期。到1975年全国第一代1:2.5万、1:5万、1:10万国家基本比例尺地形图,除台湾省、南海诸岛和边界争议地区外均已完成,这是新中国社会主义建设取得的重大成果。

——改编自《中国测绘史)第三卷

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括17世纪法国与康熙时期清朝制图业发展的不同并分析其原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,概括新中国成立后地图测绘事业发展的特点,并分析第一代国家基本比例尺地形图测绘成功的意义。

材料一 1949~1978年,中国共产党面临的一个重大问题是如何解决农业快速发展并为工业化奠定基础和提供保障。中国共产党认为只有工业化才能最终解决贫穷落后,才能最终解决农民问题。为此,中国共产党逐步建立起农业支持工业、农村支持城市的体制。农业为工业和城市的发展提供农业剩余产品,降低了工业发展成本。1953~1957年国家预算收入中,由农业及副产品收购、加工、销售、运输等利润和税收间接构成的财政收入约占全国财政收入的40%。经过二十多年的努力,我国建立起独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系,为国民经济的进一步发展打下了坚实基础。

材料二 1978年后,城乡关系进入新的历史时期,政府不再完全通过计划的手段来调节城乡关系,但农业支持工业、农村支持城市的趋向并没有立即改变。当农副产品在20世纪80年代前期已能够满足城市需求的条件下,农民和农村主要通过直接投资(乡镇企业)、提供劳动力等方式,为工业和城市的发展提供强大动力。2006年,国家取消了农业税。“十一五”期间(2006-2010年),中央财政“三农”投入累计近3万亿元,年均增幅超过23%。我国工农关系、城乡关系进入了新的历史阶段。

——以上材料改编自武力《1949-2006年城乡关系演变的历史分析》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中华人民共和国成立初期实行“农业支持工业、农村支持城市”政策的条件。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,阐述中华人民共和国成立以来城乡关系的变化。

材料一 德国是世界合作社组织的发源地之一。1862年赖夫艾森采取互助原则,创办以农民为本位,解决农业资金问题的农村信用合作社-安森豪信贷协会。协会不要求成员入股投资,运营的盈余作为共同财产进行积累而不做红利分配。1872年信用社建立了“莱茵农业合作银行”,不仅可以平衡各家信用社的资金短缺,而且成为了信用社的商品购买中心。除此以外,赖夫艾森还建立了阿尔米纳农业保险公司。1877年赖夫艾森又创建了农村合作社权益保障联合会,通过定期对信用社的工作和经济审计来监督其运营。信用社的发展也得到了德国政府的重视以及财政支持。1889年德国《合作社法》修订实施,进一步推动了信用社的发展。1930年,赖夫艾森组织成为当时世界上最大的合作社联盟,并一直发展至今。

——摘编自孙婷《德国的农业合作社》等

材料二 1951年5月,中国人民银行总行召开了第一次全国农村金融工作会议,决定在原来革命根据地农村信用社的基础上,大力发展农村信用社。在政府强有力的推动下,农村信用社快速在除西藏以外的全国其它省、市普遍建立起来。到1957年底,全国共有农村信用社88368家。这一时期的信用社,资本金由农民入股,经营管理人员由社员选举,信贷活动为社员的生产生活服务,基本上保持了合作制的性质,对促进农村经济的恢复和发展、改善农民生活发挥了积极的作用。

——摘编自李明贤《新中国60年农村金融改革发展的回顾与展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括德国赖夫艾森信用合作社的发展特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国初期农村信用社建立的背景,并结合上述材料,比较中德农村信用社的差异。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈对当代中国农村金融建设的启示。

材料一 战国初年魏国李悝说:“农事害、饥之本,女工伤、寒之源”“今一夫挟五口,治田百亩。”西汉文帝时的晁错说:“今农夫五口之家,其服役者不下二人,其能耕者不过百亩。”汉代文献所载农民家庭,2—4口家庭占93.3%,5口以上家庭仅占6.7%;在战国和西汉,“五口之家”都是小农经济的普遍形态。

——摘编自《战国秦汉小农家庭的规模的及其变化机制》

材料二 明清时期在中国封建社会内部商品经济的发展,已经孕育着资本主义生产关系的萌芽;鸦片战争以后,西方资本主义国家利用不平等条约所取得的特权,疯狂地向中国倾销商品和掠夺原料,把中国卷入世界资本主义市场;近代中国的商品经济得到史无前例的发展,商业流通空前活跃,国内市场的扩大,特别是手工业品和农产品在流通中的比例加大,不断促使农业生产由自给自足走向商品化,国内市场的不断扩大;随着时代的发展,人们商品意识的增强,重农抑商、重义轻利观念的改变;社会主义三大改造的完成,实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制,使中国的小农经济从此结束。

——摘编自《浅论中国近代自然经济解体的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括战国秦汉时期小农经济发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明清以来中国小农经济解体的原因和影响。

材料一 想从小农经济做文章,靠在个体经济基础上行小惠,而希望大增产粮食,解决粮食问题。解决国计民生的大计,那真是“难矣哉”。

——毛泽东(1953年)

材料二 工业化的速度首先决定于重工业的发展,因此我们必须以发展重工业为大规模建设的重点。……以有限的资金和建设力量,首先保证重工业和国防工业的基本建设。

——《中央关于编制1953年计划及长期计划纲要的指示》

材料三 从1953年起,我们就要进入大规模经济建设了,准备以.20年时间建成中国的工业化;《论十大关系》实际上是思考开辟一条跟苏联有所不同的中国工业化道路的问题。

——摘编自《中国共产党历史》

(1)材料一中毛泽东指出的重大问题是什么?为解决这一问题中华人民共和国采取了哪一措施?

(2)根据材料二、材料三和所学知识,概括我国第一个五年计划的基本特点,并分析这一特点的成因。

材料一 中国古代既是粮食大国,又是“饥荒之国”,形成了独特的粮食安全观念。历代统治者都认为仓储是“天下之大命”,在安定人心、抵御灾荒、平抑粮价、调节丰歉和恢复生产等方面起着举足轻重的作用,并不遗余力地加以建设。封建社会虽是自给自足的自然经济,但仍存在一定程度的商品生产和流通。中国古代粮食流通思想围绕“政府还是市场”这一主题展开,从西周的官定粮价,到春秋战国的“平粜”,再到西汉、北宋政府的全面干预,复到较为平稳的政府市场互补,以至于乾隆时期明确的市场主导,经历了一个在曲折反复中逐渐彰显自由市场意识的过程。粮食安全的最基本含义就是降低农业灾害风险,保障粮食供应,在《周礼·地官·司徒》中的“荒政十二书”一节集中体现了先秦时期的荒政思想,在此基础上形成了仓储救荒理论和灾荒预防理论。

——摘编自吴宾等《试论中国古代的粮食安全观》

材料二 20世纪二三十年代,中国粮食大量依赖进口,粮食安全无以维系。1934年,南京国民政府组织专家制定《中国米麦自给计划》。其要点是:一为改进方针,以科学方法增加麦作产量、控制生产成本;改善交通、降低运费,便利各地小麦自由流通;严禁掺水、掺杂,实施品级鉴定,保证小麦品质;征收保护性关税,填补减免小麦杂捐后形成的税收缺额。二为实施要点,包括麦种改良及推广、施用适量化肥、防范病虫害、提倡水利事业、改良仓储运输及收割方式、实施关税保护等。整个计划限期10年完成。

1935年,组建全国稻麦改进所负责具体实施,但构建粮食安全体系的任务没能完成。

——摘编自郑宇等《民国粮食安全体系构建机制》

材料三 毛泽东历来重视农业生产和粮食安全。建国以后,毛泽东提出并确立我国经济建设的方针是优先发展重工业。但耐人寻味的是,毛泽东自己却把主要精力放在农业上。

毛泽东提出了“手中有粮、心中不慌”“储粮备荒”“备战备荒为人民”等重要观点。

——摘编自谢莲碧《简述建国以来粮食安全思想研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代粮食安全观的基本内容。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述《中国米麦自给计划》的积极影响.并分析南京国民政府构建粮食安全体系失败的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出建国初期我国粮食安全的目标。

材料一:尽管中国没有经历产业革命,但不能抹煞封建政权内部所发动的近代企业的运动中为争取中国现代化而献身的人的动人事迹。中国人自制轮船的试探,在福州船政局开办不及十载的1875年便已开始发动。

——摘引自《詹天佑文选》、汪敬虞《论近代中国的产业革命精神》等

材料二:从鸦片战争以来,制约中国经济发展的一大桎梏便是帝国主义国家通过不平等条约体系强加于中国的协定关税……1929年以后,国民政府比较成功地通过与列强各国的交涉,实现了关税自主。在1927年以前,外国货物在中国的实际进口率只有4%,1931年则提高了10%,1933年提高了20%,1934年更是达到了25%。抗日战争全面爆发前的1936年,成为民国史上各项经济指标最好的一年。以事关国民经济发展的基础工业而言,由于有了较为长期的发展规划,并设置了像资源委员会这样的综合经济管理部门,发展最为迅速。具体表现在:

——步平、荣维木主编《中华民族抗日战争全史》(摘编)

材料三:从中国共产党执政的第一天起,应该说就担负起100多年来受到严重阻碍的工业化重任。但是从1953年我国完成战后的经济恢复,转入大规模经济建设以后,资本(包括人力资本)和资源严重缺乏就开始困扰着中国共产党,在这种情况下,中国共产党采取了集中有限资本和资源来加快建设重工业和完整工业体系的发展战略。

——武力《中国共产党对转变经济增长方式的认识和实践》

请回答:

(1)根据材料一所提示的角度并联系所学,指出近代民族工业最初产生的时、空范围。

(2)根据材料二,分析南京国民政府统治前期中国工业经济发展的特点及原因。

(3)根据材料三并结合所学知识指出,中国共产党采取的“集中有限资本和资源来加快建设重工业和完整工业体系的发展战略”是什么?简要分析产生这一战略的国际因素。

9 . 阅读材料,回答问题。

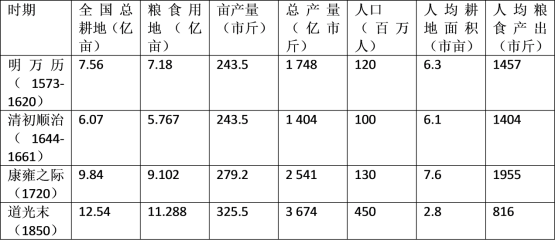

材料一明万历至清道光末的人口和粮食情况估计

——据吴慧《中国历代粮食亩产研究》整理

材料二西洋棉货的大量进口与沿海大城市新式纺织厂的兴起,使得乡村各种副业生产的相对利益发生巨大变化。机纱之供应诱导出一些新的手工业,例如针织品及编花边。不过最主要的影响是使农户把用于手工纺纱的劳动力移至手工织布。——随着手工纺纱衰落同时发生的是手工织布的勃兴。新式织布机为手织机提供了许多改良的启示,结果手工织布的生产率有了显著的提高——尽管有洋布与国产机织布的强烈竞争,手工织布始终未丧失其最为有利的农村副业的资格。

——赵冈、陈钟毅《中国棉纺织史》

材料三

材料四“它通过渐进式的改革,对原来僵化的农业经济体制实行了自我完善,使之变为新型的农业体制,使亿万农民掌握了生产经营的自主权,生产积极性大大提高。这是在党的领导下我国农民的伟大创造”。

——《当前农村经济政策的若干问题(1983年1月)》

请回答:

(1)根据材料一,概括指出明万历至清道光末我国人均粮食占有量的变化情况,并结合所学知识分析发生这种变化的原因。

(2)近代工业化对传统农村经济具有解构与重建的双重作用。根据材料二,指出中国自然经济解体的具体表现,概括近代工业化对农村副业生产带来的有利变化。

(3)根据材料三,指出经济所有制的性质在此前后发生什么重大变化?

(4)材料四的评价,针对农村改革的什么举措?

(5)有人认为目前农村经济属于小农经济,你是否认同?说明理由。

材料一 中国1957年农业产品产量

| 产品 | 1957年产量 | 比1952年增加 | 比历史最高水平增加 |

| 粮食 | 1.95亿吨 | 19% | 30% |

| 棉花 | 164万吨 | 26% | 93% |

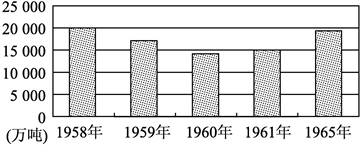

材料二 1958~1965年全国粮食产量

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,分析1957年中国农产品产量变化的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析1958—1960年我国粮食产量变化的原因。综合上述材料,总结社会主义经济建设中的经验教训。