1 . 阅读下面材料并根据要求回答问题。

材料一 天津通商后不出十年,租界里中国人的时髦打扮已变成“短衫窄裤,头戴小草帽,口衔烟卷,时辰表链,特挂胸前”。甲午战争前,即便是内地甚至某些乡村,日用洋货也有所流行,洋货成为某些人生活的必需品,原先的“扬气”“今则竟曰‘洋气’了”。

——摘编自孙燕京《晚清社会风尚研究》

材料二 文化大革命时期“国防绿”、“海军蓝”是中国城乡居民追求的色彩。那时期,穿一身“国防绿”、腰间系一条帆布大板带、肩背军挎包成为青年男女尤其是大中专学生追求的一种时尚。20世纪80年代,色彩鲜艳、款式时髦的服装逐步在大众中流行。毛皮大衣、羽绒服、西服、呢大衣等各种服装充分展现穿着者的风采与魅力。民众受西方现代文化的影响较大,中国服饰正式走向了多元化。

——摘编自陈志华、朱华《中国服饰史》

(1)材料一中的“洋气”是指什么?结合所学知识,分析从“扬气”变为“洋气”的原因。

(2)根据材料二,归纳中国民众的服饰发生了怎样的变化,并结合所学知识,分析导致这种变化的主要因素。

材料:到1912年,民国建立。清帝退位,传统的等级森严的服饰制度被打破,一段时间内,中国人穿什么的都有,以样式论,有穿长衫马褂的;有穿中山装、西装的;也有中西服装混合穿的,颇为滑稽。退位的溥仪也穿西装,梳一头中分头,或金丝边眼镜,其实,在通商口岸的一些商人和市民早已经捷足先登,在服饰上近代化了,一些前卫的女性竞相脱掉保守传统老式服装,穿起了西式旗袍,配上瓢鞋丝袜,这是当时前卫和时髦的象征。就连有些村民也对洋货发生了浓厚的兴趣,洋布、洋伞、洋鞋充斥着农村市场。但那些远离口岸地区的人们,或许是习惯成自然,或许是无资添办,或许是出于对逊清的留恋,仍沿用旧服。

——摘编自张华《清末及民国服装习俗的变迁》

根据材料并结合所学知识,概括指出中国近代服饰变迁的特点,并分析服饰变迁对近代中国的影响。

材料一 沪上光有媒气文,俗称自来文、或竟呼其为”“地火"(其命(名)之由,系媒气自铁管中来,而其管曲折远达,埋于地下之故)。故称其公司为“地火行”,创于同治四年(1865年),初在汉口路,次年迁往新闸,铁管遍埋,银花齐吐,当未设电灯时代,固足以傲不夜城也。电灯则始于光绪八年(1882年),创办人为西人德里,初设于乍浦路,十八年(1892年)由工部局收回自办,始迁于有恒路,建造大厂。其初、国人闻者,以为奇事,一时谣言纷传,谓为将遭雷,人心汹汹,不可抑置,当道患其滋事,函传西官禁止,后以试办无害、谣言乃息。至电灯、俗有“赛月亮“之称,盖公共租界初用五百支烛光之瓷罩电灯,大过足球,去地三丈余,较今日为高,而白光四射,宛如满月,故也。

——摘编自胡祥翰《上海小志》

材料二 到光三十三年(1907年)前后,上海租界已“均有电灯,英界尤多,如星罗棋布然。晚间照耀,无疑白昼,颇便行人。进年(光堵三十三年前后),南市及制造局亦已装设。而城内之天灯,几同黑暗世界,明晦悬殊,未免相形见绌也。近邑绅欲振兴城内之商业,装设电灯以惠行旅,他日告成之后,大放先明,居民定称利便也”。而远离上海的南汇县居民,在光绪(1875年)以前,更不知电灯为何物,但所用的好具、燃油也生了变迁。上而缙绅之家,下至棚户党腐,莫不乐用洋灯,而旧式之油盏灯淘汰尽矣。

——摘编自李维清《上海乡土志》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪60年代到90年代上海铺设市政路灯的变化,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出铺设市政路灯给上海带来的影响。

材料一 近代不同时期中国女性角色定位和价值取向变化

| 时期 | 角色定位 | 价值取向 |

| 戊戌时期 | “新贤妻良母” | 兴女学提高女性素质,非缠足强健女性体魄,使女性能完全胜任相夫教子之职责,抚育出适合时代需要的人才,达到强国保种的目的,国家民族才有希望。 |

| 辛亥时期 | “女国民” | “一国之女子,一国国民之母也……是故男子当尽爱国之责任,女子亦当尽爱国之责任;男子当尽国民之义务,女子亦当尽国民之义务。女子者国中之一分子也” |

| 五四时期 | “自由独立之女子” | 追求人格独立和个性自由;强调救亡图存的社会责任感;追求家庭生活的平等自由和社会生活的政治、经济平等和自由。 |

——摘编自《论戊戌维新至五四时期的女性角色定位》等

材料二 中国妇女解放大事记

| 时间 | 举措 |

| 1949年 | 新中国第一份全国性妇女刊物《新中国妇女》创刊 |

| 1950年 | 新中国第一部法律《中华人民共和国婚姻法》颁布,规定男女平等、婚姻自由 |

| 1986年 | 卫生部、劳动人事部、全国总工会、全国妇联,联合下发的《女职工保健工作暂行规定》,是新中国建国以来第一次为女职工“五期”保健制定明确规定 |

| 1992年 | 全国七届人大会通过《中华人民共和国妇女权益保障法》 |

(1)依据材料一,指出近代中国女性价值取向的变化,并结合所学知识,分析其原因。

(2)据材料二,概括说明新中国成立以来,为提高妇女社会地位,我国政府进行了哪些方面的努力?综合上述材料,谈谈你对妇女解放的认识。

材料一 在哥伦布等航海家探险以后,与以往不同的物种交流出现,有学者称之为“哥伦布交换”。美洲作物在非、亚、欧等洲生根发芽。小麦、马、猪等从欧洲来到美洲,食物供给有增加,种植业和畜牧业发展了。天花、麻疹等在西半球等地的人群中肆虐,引发大瘟疫。1500~1800年间,最大的移民浪潮是非洲的奴隶被运往西半球,还有一些规模可观的欧洲移民浪潮,他们到美洲定居,带来了先进的生产方式。美洲文明孤立发展的历史从此结束。

——摘编自【美】杰里·本特利赫伯特·齐格勒《新全球史》等

材料二 大战对欧洲人的扰乱无与伦比,因为它紧接着“进步的时代”(19世纪70年代~20世纪初)而来。物质繁荣以及对于科学技术进步的热情信仰使许多人相信,他们正在走向稳定、富足的文明时期。然而,1918年之后,欧洲人普遍对西方文明的进步不再抱有幻想了。

——摘编自【美】杰克逊·J·斯皮瓦格尔《西方文明简史》等

材料三 近代以来,随着西方文明的传入,中国的时间制度与观念悄然变化。

| 示例 | 现象 | 20世纪30年代有报纸报道:上海人“白天的时候,各人有各人应办的事”,忙碌的工作着;“午后五点钟”后,上海人又是一番享乐的“闹忙”。同期有作家描写:内地小城虽有“邮政局和电报局”,但这里的人们“永远是很迟缓,很懒散。晚上10点一过,小城就成了‘狗’的城市”。 |

| 评述 | 上海工作与娱乐生活的快节奏反映了上海工业经济的发达和社会生活的丰富;内地小城虽有新式通讯工具但生活节奏很慢,体现了内地经济和社会发展的滞后。上海与内地时间节奏的差异说明了工业文明发展的地区不平衡和生活观念的差异。 |

(1)“哥伦布交换”是指植物、动物、人口和病菌在全球范围内广泛传播或迁移。根据材料一和所学知识,概括“哥伦布交换”的主要特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析战后欧洲人普遍“对西方文明的进步不再抱有幻想”的主要原因。结合所学知识概述这场战争推动欧洲文明进程的主要表现。

(3)综上,请用一句话概括三则材料所贯穿的主题。

材料一 “门当户对”与“郎才女貌”是中国封建社会中的两个重要择偶标准。男性对女性的要求,首先注重的是妇德,“贤妻良母”就是封建礼教中最“标准”的妇女形象。此外,对女性在家庭婚姻中提出了包括从一而终,嫁鸡随鸡,嫁狗随狗等传统道德观念。

——《中国传统婚姻家庭观念的演变》

材料二 传统社会中,女性总是在婚姻家庭的这个领域中间扮演着主角。总体来看,18世纪以来,西方传统家庭观念逐渐淡化,在家庭中间的性别分工发生变化,许多妇女走出家庭,开始扮演社会角色。

——摘编自凤凰网

材料三 上海、哈尔滨不同年代择偶标准差异表(单位:%)

| 项目 | 年代 | |||

| 1948—1966 | 1967—1976 | 1977—1986 | 1987—1996 | |

| 家庭出身、社会关系 | 26.6 | 28.8 | 12.66 | 15.6 |

| 本人成分、政治面貌 | 30.5 | 23.5 | 15.1 | 13.9 |

| 学历 | 10.6 | 11.7 | 12.6 | 25.3 |

(1)根据材料一,指出中国古代的择偶标准,其中对女性的要求合理吗?请说明理由。

(2)根据材料二,结合所学知识分析“妇女走出家庭”的主要原因是什么?概要说明18世纪以来妇女可能扮演的社会角色。

(3)根据材料三,指出人们的择偶观念呈现的基本趋势。

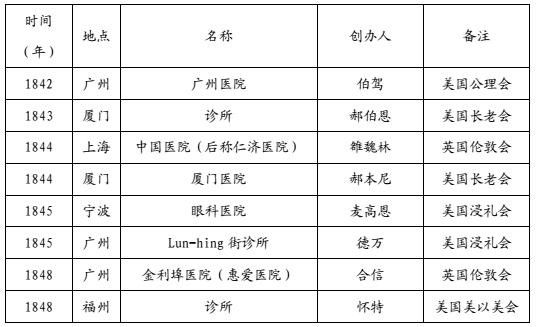

材料一 医院简表

——摘自郭剑波《论近代“西医东渐”的途径和反响》

材料二 据统计,在1900-1915年间,我国先后建立323个教会医院校。这些教会医校,均采用欧、美、德、日诸国的学制、教材,……洋务运动期间,清政府开始官派留学生,1872-1875年选派的120名幼童赴美留学,有5人从事西医工作。……1879年聘请英国伦敦会传教士马根济在天津办医院,这是中国近代第一所官办医院。1881年,召回留美学生8人,进行现代医学训练,这是近代中国自办的第一所医学院,1894年改名为北洋医学堂。……甲午战后,中国赴日本留学成为一时风潮,如秋瑾、鲁迅、郭沫若曾先后在日本学过医。……1839年,伯驾为林则徐治疗疝气,1857年,王韬患严重足疾被合信治好。1879年,李鸿章聘请西医治好夫人痼疾,更信奉西医。……到19世纪90年代,西医在某些地方仍遭到抵制,风气不算开放的湖南省临湘县的《大家思想歌》云:“又说洋人水药灵,用的入心入眼睛。”但中国民众厌恶西人却已接受西医的情况比比皆是。

——摘编自熊月之《西学东渐与晚清社会》等

(1)根据材料一、二,概括指出近代中国西医的发展变化,并结合所学分析近代中国西医发展的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析20世纪西医对中国社会产生的影响。谈谈你对“西医东渐”的认识。

材料一 随着大吨位轮船在海上开始取代帆船……铁路网的建设,极大地降低了货物的运输费用,便利了国际间的贸易,使各国的国内市场逐渐汇合成一个统一的世界市场,扩大了世界商品的行销空间

——摘编自黄鲁成《国际贸易》

材料二 晚清社会男子服装呈现出长袍马褂与西装革履并行不悖的景观。特别是风云激荡的辛亥前夜,衣着打扮不仅代表着个人的服饰习惯,而且代表了个人的某些政治倾向,从而使服饰本身超越了它所具有的文化意味。

——摘编自孙燕京主编的《晚清遗影》

(1)与传统的轿子、马车等相比,轮船、火车和飞机等新式交通工具有何进步之处?根据材料一,归纳近代交通运输工具革新对世界贸易的影响。

(2)根据材料二,概括近代中国男子服饰的特点。

(3)综合上述材料,归纳影响近代中国社会生活变化的主要因素。

材料 古都北京步入民国时期第一个鲜明的标志,就是废除帝王纪年,改用世界通行的公历。新年伊始,依公历确立元旦,“双十节”为全国国庆日,但是双节的庆典主要流行于政界,一般民间较为冷漠。传统的春节与中秋节盛况依旧。传统色彩浓郁的京都庙会,在日益发达的商业网络中,仍有一席之地。许多新式商场相继兴建,东安市场、新罗天劝业场等纷纷崛起。民国初年,已经出现新式婚礼,北京俗称“文明结婚”,……典礼仪式简单,证婚人宣布结婚者姓名,新人相对三鞠躬,交换饰物,证婚人致词颁发证书,新婚夫妇向来宾鞠躬,礼成。旧式婚礼仍然保持着强大惯力,在民间流行。

——摘编自习五一著《民国时期北京社会风俗的变迁》

根据材料指出民国初期北京社会风俗的特点。结合所学,简要分析北京地区社会风俗发生变迁的背景。

材料一 “自泰西互市后,凡洋钱洋烟洋布等货,无不以洋为贵。甚有非洋而冒为洋者……世俗好异如此,有心世道者,能不感慨系之者哉!”

——摘编自孙燕京《晚清社会风尚研究》

材料二 甲午战争后,外国人在华开设保险公司的情况多了起来……20世纪初,一些外国整容师在上海、北京等大城市招揽生意,有钱人妻妾小姐趋之若鹜。戊戌时期,全国各地成立了许多学会,……部分学会用西方星期的概念组织活动,于是就把7日一休息的时间观念传输进来……

——摘编自孙燕京《晚清社会风尚研究》

请回答:

(1)比较材料一与材料二,中国近代社会风尚发生了怎样的变化?

(2)综合上述材料并结合所学知识,分析影响中国近代社会风尚变化的因素。