材料一 民国初年,出现了“西装东装,汉装满装,应有尽有,庞杂至令人目不暇接”的着装现象,《时报》曾刊登一则顺口溜:“有一位新国民,戴一顶自由帽,穿一套文明装,着一双进步靴,走过了交通路,来到了模范街,踏进了公益会,说几句义务话。”

——摘编自李喜所《辛亥革命与移风易俗》

材料二 建国后极左思潮又召唤了衣冠之治的复苏,阶级斗争扩大到人们的穿衣戴帽,肇成服装意识形态化的后患,甚至成为大批判的内容。改革开放,当代人的主体性觉醒催动着人们从内心到外形的变化。放眼街头,乱丝装,彩丝装,琳琅满目;端庄的,俏丽的,万紫千红,个性的舒展溢于体表,衣衫的沿革映现了百年春秋。

——摘编自刘志琴《近代中国社会生活与观念变迁》序

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳民国初年民众着装呈现的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出20世纪80年代以来中国服饰的变化,并分析其原因。

材料一 沪上光有媒气文,俗称自来文、或竟呼其为”“地火"(其命(名)之由,系媒气自铁管中来,而其管曲折远达,埋于地下之故)。故称其公司为“地火行”,创于同治四年(1865年),初在汉口路,次年迁往新闸,铁管遍埋,银花齐吐,当未设电灯时代,固足以傲不夜城也。电灯则始于光绪八年(1882年),创办人为西人德里,初设于乍浦路,十八年(1892年)由工部局收回自办,始迁于有恒路,建造大厂。其初、国人闻者,以为奇事,一时谣言纷传,谓为将遭雷,人心汹汹,不可抑置,当道患其滋事,函传西官禁止,后以试办无害、谣言乃息。至电灯、俗有“赛月亮“之称,盖公共租界初用五百支烛光之瓷罩电灯,大过足球,去地三丈余,较今日为高,而白光四射,宛如满月,故也。

——摘编自胡祥翰《上海小志》

材料二 到光三十三年(1907年)前后,上海租界已“均有电灯,英界尤多,如星罗棋布然。晚间照耀,无疑白昼,颇便行人。进年(光堵三十三年前后),南市及制造局亦已装设。而城内之天灯,几同黑暗世界,明晦悬殊,未免相形见绌也。近邑绅欲振兴城内之商业,装设电灯以惠行旅,他日告成之后,大放先明,居民定称利便也”。而远离上海的南汇县居民,在光绪(1875年)以前,更不知电灯为何物,但所用的好具、燃油也生了变迁。上而缙绅之家,下至棚户党腐,莫不乐用洋灯,而旧式之油盏灯淘汰尽矣。

——摘编自李维清《上海乡土志》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪60年代到90年代上海铺设市政路灯的变化,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出铺设市政路灯给上海带来的影响。

材料一 妇人女子原宜深藏闺阁,不令轻见男子之面,所以别内外而防淫欲,意至深也。今乃上海地方妇女……途间或遇相识之人,寒暄笑语,视为固然。若行所无事者,甚至茶轩酒肆,杯酒谈心,握手无罚,目贻不禁……此风日甚一日,莫能禁止。

——摘自《申报》(1872年6月4日)

材料二 五四时人们认为,婚姻自由应该包括以下几个方面:

恋爱自由。恋爱是“男女结婚的中心要素”,“必定先有恋爱,方可结为夫妇,必定彼此永久恋爱,方可为永久的夫妇”。婚姻自主、离婚自由……“自由结婚与自由离婚并行齐进”、再嫁自由。

——摘编自陈文联《论五四时期探求“婚姻自由”的社会思潮》

(1)根据材料一、二,指出中国近代社会习俗的变化。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析中国近代社会发生新变化的原因。

材料一:从香港和五口输入的外国商品,使中国几千年来的社会经济结构被侵蚀而逐步改组。当一部分人在外国商品的冲击下破产的时候,总会有一批生产者被抛出生产之外,成为多余的人。据那个时候西方人的观察,“中国工人伙多,有用之不竭之势。所得区区工价,实非美国工人所能自给。上海如此,他处尤为便宜,盖该口工价已较内地丰厚。致远方男女来谋食者日繁有徙,离家不计也”。面对这种情况,因西方势力楔入而产生的经济变化只能像水面波纹一样层层翻出,缓缓荡开。新的生产方式在取代着旧的生产方式,并因此而造成了城乡社会生活的种种变化。但问题的复杂性在于:这种社会经济结构的变迁具有两重意义。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二:买办是近代中国一个特殊的经纪人阶层,具有洋行的雇员和独立商人的双重身份,是外国人可以直接影响的一部分中国人。按照相关统计,1872-1913年中国共开办145家新式企业,已知投资人202人,其中人数最多的是地主和官僚,有113人;其次即是买办,有50人。“买办不仅在数量上、投资的规模上极力侧身于近代工商企业,而且获利颇丰。买办的这些活动,给社会的各个阶层做出了一个很好的示范作用,带动了国人投资近代新式企业的热情,有利于近代民族资产阶级队伍的扩大”。买办对普通人的生活也产生很大影响,农村通过他们才用上了物美价廉的煤油、洋布和其他棉织品。

——摘编自金普森、易继苍在《买办与中国近代社会阶层的变迁》完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,指出当时中国“社会经济结构被侵蚀和改组”的表现,概括指出其“两重意义”。

(2)据材料二,指出近代“买办”的特点。结合所学知识,分析其影响。

(3)综合上述材料,指出近代中国社会发展的基本趋向。

5 . 阅读材料,完成下列要求。

材料19世纪以前,欧洲上流社会的华贵服饰深受欧洲各宫廷影响:扑粉的假发、男子的发辫,用料考究、做工精美和缀有华而不实的装饰的服装,代表了一个人的财富和地位。从19世纪开始,男子的服装变得十分简洁:西装外套和马甲,黑色、灰色或深蓝色的裤子,穿浅色衬衣系深色领带或领结。工人或农民则多穿着结实而又不妨碍工作的服装。妇女的服装仍是各式长裙,没有太大变化。尽管有女权主义者提出改革服装的建议并试穿短裙和长裤,却受到了舆论责难。一战期间,妇女的裤装和短裙开始流行。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史·近代史编》

围绕材料,结合世界近代史的具体史实,自拟论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出论题,史论结合。)

材料一 头巾是宋文人代士大夫的至爱,往往能显其风雅之情趣。尤其是以某一名士所戴头巾命名者,更是风行于世。如程子巾——相传宋代理学创立人程颢曾戴此巾,故名。……宋代士大夫总是自觉不自觉地将浓郁的文化意识带进服饰天地,如林景熙诗曰:“爆竹声残事事新,独怜临镜尚儒巾”。在《历代名臣像》中抗金英雄岳飞就是头束幅巾、身着圆领斓衫的儒将形象。因此所谓“儒将”和“儒帅”,便成为宋人品藻军事将帅的一和审美风范。

——摘自竺小恩《论宋代服饰文化的儒雅化趋向》

材料二 到1912年,民国建立,清帝退位,传统的等级森严的服饰制度被打破,一段时间内,中国人穿什么的都有,以样式论,有穿长衫马褂的,有穿中山装、西装的,也有中西服装混合穿的,颇为滑稽。退位的溥仪也穿西装,梳一头中分,戴金丝边眼镜。其实,在通商口岸的一些商人和市民早已经捷足先登,在服饰上近代化了,一些前卫的女性竞相脱掉保守老式服装,穿起了西式旗袍,配上瓢鞋丝袜,这是当时前卫和时髦的象征。就连有些村民也对洋货产生了浓厚的兴趣,洋布、洋伞、洋鞋充斥着农村市场。但那些远离口岸地区的人们,或许是习惯成自然,或许是无资添办,或许是出于对逊清的留恋,仍沿用旧服。

——摘编自张华《民国服饰习俗的变迁》

(1)据材料一并结合所学知识,分析宋代服饰文化出现儒雅化趋向的原因。

(2)据材料二归纳民国初服饰变迁的特点,并分析其对近代中国社会的积极影响。

(3)据材料并结合所学知识,谈谈你对服饰文化变迁的认识。

材料一:早在殷末周初,为满足帝王狩猎和通神需求而出现的“囿”与“台”,促成了中国古典园林的产生。春秋战国时期,吴王修建的姑苏台已是一座以游赏功能为主的园林。西汉皇家园林规模大、数量多、分布广,实现了通过园林的理水来改善城市的供水条件。魏晋南北朝后,私家园林和寺院园林异军突起。隋唐时期,以自然式园林为主,典推精致、意境深远的东方式园林体系已成型,并影响到亚洲汉文化圈广大地域。两宋时期,对于山水、植物、建筑等造园要素的处理技法更加精湛丰富,进一步提升了园林设计的精致程度。元明清时期,园林出现地域的划分.形成了江南、岭南、北京三大风格的鼎峙局面。清代中后期,造园理论探索停滞不前,许多精湛的造园艺术仅停留在口授心传的原始水平,未能系统总结提高升华为科学理论,从而造成部分造园文化技艺的失传。

——摘编自周维权(中国古典园林史》等)

材料二:1840年以后,人们开始认识到园林是为公众服务的,公园的出现标志着中国近代园林的形成。这个时期出现的主要公园类型有三种:租界公园、自建公园、转型公园。我国最早的一座租界公园建于1868年,其最先不允许华人进入。19世纪六十到九十年代.私家园林的主人对自己的宅园尝试使用西洋的管理方法,并出现了私人修建公园的情况。同时皇家苑囿、旧时街署园林、孔庙等园林向社会开放,形成大众公园。辛亥革命后,在一批民主主义者极力倡导和影响下,我国一些主要大城市中相继出现了政府修建或改建的公园。英国人霍华德的《明日的田园城市》一书,对我国初期的公园建设有一定的影响。

——摘编自安怀起《中国园林史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出我国古典园林发展的特点。

(3)根据材料并结合所学知识.指出与古典园林相比,我国近代园林有何变化,并分析其原因。

材料 古都北京步入民国时期第一个鲜明的标志,就是废除帝王纪年,改用世界通行的公历。新年伊始,依公历确立元旦,“双十节”为全国国庆日,但是双节的庆典主要流行于政界,一般民间较为冷漠。传统的春节与中秋节盛况依旧。传统色彩浓郁的京都庙会,在日益发达的商业网络中,仍有一席之地。许多新式商场相继兴建,东安市场、新罗天劝业场等纷纷崛起。民国初年,已经出现新式婚礼,北京俗称“文明结婚”,……典礼仪式简单,证婚人宣布结婚者姓名,新人相对三鞠躬,交换饰物,证婚人致词颁发证书,新婚夫妇向来宾鞠躬,礼成。旧式婚礼仍然保持着强大惯力,在民间流行。

——摘编自习五一著《民国时期北京社会风俗的变迁》

根据材料指出民国初期北京社会风俗的特点。结合所学,简要分析北京地区社会风俗发生变迁的背景。

9 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一中国城市告别传统城市形态走向近代是从19世纪40年代才开始的。中国的城市近代化发韧于西方资本主义的侵入,首先在通商口岸崛起。这些通商城市以贸易为中介,并通过强行建立租界等手段,将西方资本主义社会新的技术、城市建设与管理、文化样式及价值观念移植嫁接到传统城市之中,从而使这些城市走出乡村社会及文化的包围而开始了艰难的近代之旅。

——摘自《中国近代城市化与城市近代化论略》

材料二2010年全国第三次妇女社会地位调查结果揭示,流动人口在城市中的社会保障(社会医疗保险和养老保险)的享有程度远低于同龄的城市居民和农村居民,他们的政治和社会参与程度也远不及城市和农村居民。更为严重的是,超过2000万的流动儿童在流入地还不能得到平等接受教育和升学的权利。流动人口“市民化”的问题,直接影响中国的城镇化进程和小康社会建设,需要政府拿出真诚和有效的解决措施,并应当引起公众的高度重视。

——摘编自郑真真杨舸的《中国人口流动现状及未来趋势》

(1)根据材料一概括中国近代城市化的特点。

(2)根据材料二,指出中国城市化出现了什么问题?依据材料二并结合所学知识,指出其带来重要影响。

材料一 奢则不孙(越礼),俭则固(寒酸)。与其不孙也,宁固。

——《论语》

材料二 明朝后期,(暴富之家)男子服锦绮,女子饰金珠,是皆簪拟无涯,逾国家之禁也。

——嘉靖《太康县志》

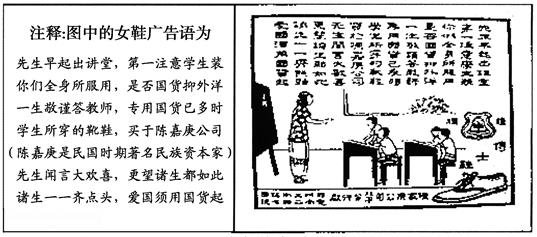

材料三 民国时期非常流行的一款国产欧式女鞋广告

材料四 1978年改革开放以前,居民消费主要追求“三转一响”的老四件——自行车、缝纫机、手表和收音机。80年代中期形成了以家用电器普及为代表的耐用消费品热潮,以彩电、冰箱、洗衣机、录音机为主要代表的新四件成为集中的消费热点。新四件基本普及后,电话、空调、家用电脑又逐渐进入城镇居民家庭,汽车、住房等高档消费品进入城市家庭。

——摘编自凤凰财经网

请回答:

(1)与材料一相比,材料二的消费观念有何变化?这一变化反映了怎样的社会现实?

(2)材料三体现了怎样的消费观念?结合所学知识分析其原因。

(3)根据材料四,概括改革开放以来居民消费的变化。综观古今,你认为影响消费观念的因素有哪些?