材料一 19世纪60年代后,伴随中西交流的大规模展开,钟表开始作为生活用品在市面流通。1862年,京师同文馆首先采用钟表对学生作息做出精确规定,此后,各大学堂相继仿效。1876年正式通车的吴淞铁路,诞生了首个列车时刻表。1880年代后,钟点时间已被上海、广州、南京等城市的近代企业普遍使用。同时,上海等地的政府机关开始对上下班实行精确的时间规定。到1890年代,钟表在城市的洋行、娱乐房、茶馆等商业机构中,也已被广泛使用。20世纪初,座钟与手表作为时髦的象征已经进入普通中产家庭与内地城市。

——摘编自封磊《晚清都市钟点时间的社会化及其现代性》

材料二 1893年我在乡村私塾读书时,时钟是很难见到的。家塾里当然没有钟……时间是靠日晷来计算的。我的父亲因对西方机械技术感兴趣,1895年在书房置办一座时钟。每当整点报时时,却被当时家里的雇工及村民视为“鬼在作怪”。在乡村,时钟实际上并不必要,因为在乡村里,时间算得再准也没有用处。早两三个钟头,迟两三个钟头又有什么关系。乡下人计时间是以天和月为单位的,并不以分或小时来计算。

——摘编自蒋梦麟《西潮与新潮——蒋梦麟回忆录》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析晚清时期钟表在中国推广使用的原因。

(2)材料一和材料二对于探究晚清中国人接受钟点时间观念,分别有何局限?据此指出晚清中国经济发展的特点。

材料一 1652年咖啡传入伦敦,到1663年伦敦有80多家咖啡馆。咖啡馆首先出现于城市中心,一开始就成为社会精英的聚会场所,是商业信息的来源,是文学素材和灵感的源泉,也使人们在共同话题的探讨中交上志趣相投的朋友。到18世纪,咖啡馆也成为中下层民众的会所。因为共同的兴趣和地位,英国咖啡馆分化为文学交流、学术和科学交流等各种咖啡馆。17—18世纪的英国“报刊革命”中,报刊涌入咖啡馆,作为书报阅读之地,咖啡馆对顾客的恶行有严格限制。

——摘编自张佳生《从啤酒馆到咖啡馆:近代英国公共空间的文明化》

材料二 咖啡馆在近代上海城市生活中承担了复杂的社会功能。咖啡馆最初为适应外侨休闲和聚会而设立,在建筑装饰和品饮方式上都体现了异域特色,成为中国人了解西方生活方式的窗口。随着咖啡馆的发展,它逐渐成为上海市民多维活动的公共空间,成为市民休闲娱乐、炫耀性消费、商贸洽谈和政治谋划的舞台。上海咖啡馆在近代发展中形成了规范营业和协调矛盾的同业公会,政府也通过对咖啡馆价格、营业时间等方面的管理将政策推行到市民的日常生活。

——摘编自陈文文《1920—1940年代上海咖啡馆研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析17—18世纪英国咖啡馆的特点及其形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国上海咖啡馆的功能并做出评价。

材料一 中国古代服饰讲求含蓄,注重伦理,不强调服装与人体各部位保持一致,更不注重用服装表现人体的曲线,褒衣博带、长裾雅步是中国古代服饰的主流。从夏商时期开始,服饰就已不可避免地被拉入了“礼”制范畴;赵武灵王引进胡服主要是用于改革军队服饰,便于骑射;孝文帝迁都洛阳,全面割新鲜卑拓跋族与旧有文化的纽带;大唐时代经济发达、国家富强、文化政策宽松,以宽厚和兼容并包的精神自信地接纳四方远近外来服饰文化;满清统治者一方面以“首崇满州”来竭力维护满族服饰文化的独自系统性,并通过“剃发易衣冠”的政策改造汉服饰文化。

——摘编自竺小恩《中国近代服饰与古代服饰变革之比较》

材料二 民国成立后,要求废除满式的官服顶戴,以新礼服代替旧式官服,不分级别高低,凡任职的官员,一概统一着装。上海作为中国首批对外开放的商埠,国际移民的大量涌入,使上海与国际的联系愈发密切,中国与世界各国的文化在这里碰撞、交融,近代上海的服饰文化呈现出了多元化现象,很多服饰直接采用西方样式,以上海为中心,遍布全国各大城市的一批主要从事西式服装制作的裁缝产生了,有的则在中国传统的基础上引进西方样式并加以改进。

——摘编自竺小恩《中国近代服饰与古代服饰变革之比较》

(1)根据材料并结合所学知识,分析中国古代服饰的特点及其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析中国近代服饰变革的原因及影响。

材料一 1882年,英商立德尔等招股筹银5万两,组建上海电气公司,并从美国购得发电设备创办了中国首家发电厂。7月26日试灯的亮灯盛况标志着中国电力工业迈出了坚实的第一步。充足的电力“不仅供应城市照明,而且为新兴的资本主义近代工业提供动力,大大促进了城市的工业化,成为鼓舞中外资本在上海向近代工业投资的重要推动力”。

材料二 租界内应用越来越广泛的电灯,上海人却有两种截然不同的反映。有识之士对之赞赏,称之为“奇异的自来月”,咏诗加以称颂;而地方官吏却认为“电灯有患”,如有不测,将焚屋伤人无法可救,一度下令禁止租界里的华人使用电灯,并照会英国领事馆停用。……1897年秋,新任上海道台蔡钧与上海县令黄承暄决意效仿租界,拨银4000两,创设南市电灯厂,从英商沪北怡和洋行租来一套发电机,仿照租界的办法,用洋松木制成电杆,沿着新辟的外马路(今中山南路)树起30盏路灯。

1936年,上海的城市人口已逾300万,跃居为“世界第五、远东第二、中国第一”的国际性大都市。此时,上海的发电设备容量已达26.62万千瓦,占到全国总容量的45.5%。每至入夜,上海滩灯火通明,恰似诗中所描绘的“水晶帘映宝灯明,海上移来不夜城。”“不夜城”随之成为了上海的又一代名词。

——以上材料摘编自《上海档案》

(1)据材料一二并结合所学知识,指出电力技术传入我国的特点并分析其传入的原因。

(2)据材料一二并结合所学知识,指出电力技术传入我国的影响。

5 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一中国城市告别传统城市形态走向近代是从19世纪40年代才开始的。中国的城市近代化发韧于西方资本主义的侵入,首先在通商口岸崛起。这些通商城市以贸易为中介,并通过强行建立租界等手段,将西方资本主义社会新的技术、城市建设与管理、文化样式及价值观念移植嫁接到传统城市之中,从而使这些城市走出乡村社会及文化的包围而开始了艰难的近代之旅。

——摘自《中国近代城市化与城市近代化论略》

材料二2010年全国第三次妇女社会地位调查结果揭示,流动人口在城市中的社会保障(社会医疗保险和养老保险)的享有程度远低于同龄的城市居民和农村居民,他们的政治和社会参与程度也远不及城市和农村居民。更为严重的是,超过2000万的流动儿童在流入地还不能得到平等接受教育和升学的权利。流动人口“市民化”的问题,直接影响中国的城镇化进程和小康社会建设,需要政府拿出真诚和有效的解决措施,并应当引起公众的高度重视。

——摘编自郑真真杨舸的《中国人口流动现状及未来趋势》

(1)根据材料一概括中国近代城市化的特点。

(2)根据材料二,指出中国城市化出现了什么问题?依据材料二并结合所学知识,指出其带来重要影响。

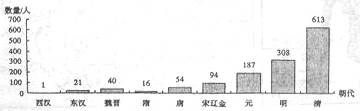

甲:图为兴趣小组根据汪盼玲《中国婚姻史》中统计的历代节妇烈女人数绘制的柱状图。

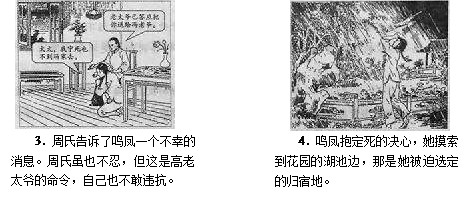

乙:摘编自董天野等根据巴金小说《家》绘制的同名连环漫画中的一组画面。画面中的故事发生在1919年前后。主人公是封建大家庭高府的三公子觉慧和丫鬟鸣凤。

丙:摘编自1919年末长沙《大公报》的一则报道。

李欣淑幼年时,父为其订了亲,未婚夫不幸去世,父母准备叫她守“望门寡”。李欣淑在女校念过书,不满这种包办婚姻,因而反抗出走,到北京工读,她说:“我于今决计尊重我个人的人格,积极的和环境奋斗,向光明的人生大路前进。”

结论:

①20世纪初的中国社会新旧交炽,保守和进步共存。

②社会进步是女性解放的重要前提。

(1)研究该课题时,兴趣小组为什么要搜集、研究材料甲?

(2)根据材料乙、丙,概括指出兴趣小组得出结论①的依据(举一例说明即可)。

(3)使用材料乙、丙进行课题研究时,兴趣小组应该优先选择哪则材料?说明理由。

(4)据材料丙并结合20世纪初中国社会的发展,对结论②加以阐述。