材料一 在革命者队伍中,孙中山先生年轻时期就坚决与封建服饰断裂,1895年的广州起义,孙中山与其他革命者一起流亡日本,到达日本后剪掉一头长发,脱去长袍。在孙中山的影响策动下,革命者纷纷断发易服。民国政府建立后,出台了民国新服饰穿着要点,以体现平等博爱的三民主义为基础,学习西方服饰的简便原则,以西式服装为主。……早在清末新政时期立宪派就推行易服运动,但所易之服多为外货西装,导致利权外失,提倡土布西服,也不得要领,最后不了了之,惟中山装的出现,用土布也可以制得精美,使易服与提倡国货得以兼得,故政府大力推行国货中山装。

——摘编自勾爱玲、张朝阳《辛亥革命与中国近代服饰的演变》

材料二 中山装不仅仅是一件衣服,还是中西文化交融的载体。西装贴身、干练的风格体现了个性的解放,其秉持的平等观念取代了封建等级观念,中山装移植了这种风格和精神,使人耳目一新。此外,标准中山装的前幅衬的结构工艺、袖子的造型及裁剪方法均与西装相同。中山装上三颗纽扣、五颗门襟钮等设计可以看出对于符合天数“三、五”的钟爱。中山装对襟的设计体现了华人礼服中特有的东方文化精神,以及对称均衡的审美意趣。

——摘编自罗义《身体·国家·认同:民国中山装的文化透视》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中山装得以推行的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,解读中山装所蕴含的“中”、“西”含义。并谈一谈中山装文化对于构建中国文化认同的启示。

材料一 中产阶级家庭的理想是男主外、女主内,妇女远离职场的竞争。而在实际上,19世纪有大量的中产阶级妇女进入教师、护士、职员等行业,也有许多中产阶级妇女参与投资和经营活动:投资运河、铁路、海运业、政府债券、银行保险、经营商业和工业企业等。1870年,议会通过英国历史上第一部《已婚妇女财产法》以保证妇女独立经营或工作所获得的经济收入,这是英国妇女拥有独立财产权的开始。19世纪英国中产阶级妇女的投资经营活动规模和数量虽然很有限,但它不仅发挥了在英国经济发展和经济扩张中的重要作用,同时也增强了女性在公共领域和私人领域的影响力,由此推动了社会向两性平等的方向发展

——摘编自潘迎华《19世纪英国中产阶级妇女投资经营活动及其原因分析》

材料二 1901年4月,《中外日报》刊出的一篇题为《拟上海女学会说》文章,作者认为身为女性“有改革之责,发言之权”“中国之积弱由于女权之放失,女权之放失由于女学之式微”“倡兴的'女学',不只是为了‘强国’,还为了争取‘女权’。女学者,全国文明之母;女权者,万权之元素”。1904年,天津《大公报》上发表女子吕碧城诗文,她继续提倡女学和女权,认为倡办女学的目标,不只是使女子“助国家之公益”。还在于“激发个人之权利".

——李长莉《晚清知识女性的“新妇女观”》

(1)据材料一指出19世纪英国中产阶级妇女的角色变化,概括19世纪英国中产阶级妇女投资经营这活动的特点,结合所学知识分析其社会背景。(2)据材料二概括晚清女性解放运动初兴时期“新妇女观”的主要内容,结合所学知识分析其影响。

(3)综合上述材料,谈谈你对近代妇女解放的认识。

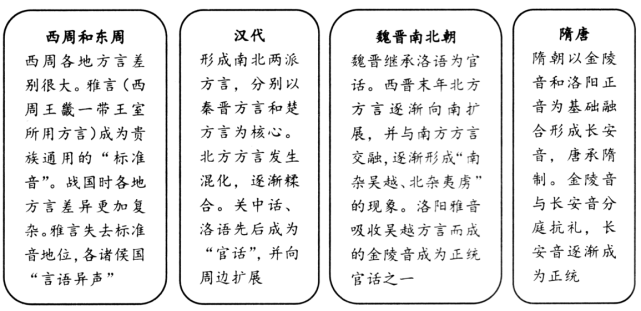

材料

——据《中国历史地理概述》等整理

(1)谈谈你对古代官话发展演变的认识。

(2)根据材料及所学知识,推断清代中后期“北京官话”的构成因素。

材料一 中国延续两千多年的传统婚姻观念在近代受到强烈的冲击,传统婚姻强调“父母之命”,子女的婚姻必须由家长决定,没有感情基础的男女被“父母之命”强行捆绑在一起,成为旧式婚姻的牺牲品。近代伴随着西方列强的入侵,西方的思想也传入了中国,大量介绍西方婚姻家庭生活以及婚姻制度的刊物出现,一些先进的中国人意识到中国传统婚姻的弊端,也纷纷将西方的婚姻观念引入中国。随着民族资本主义的发展,近代兴办的企业和本民族资产阶级工厂数量增加,越来越多的青年男女在自然经济解体后走出家庭,进入社会、工厂,不再一味依赖父母。五四运动时期,《新青年》上先后发表了众多有关妇女解放的文章,允许女子提出离婚。女子教育的兴起促进了女性身份地位在家庭和社会中的提高。1930年民国政府颁布了《民法亲属编》中针对旧式婚姻中男女不平等的规定作出更正,制定一些旨在保护妇女权益的规定。

——摘编自任燕《浅谈近代中国婚姻观念变迁及原因》

材料二 1950年4月,《中华人民共和国婚姻法》在北京颁布,这是新中国的首部国家大法,宣布废除包办、强迫的婚姻,实行婚姻自由,建立一夫一妻的新婚姻制度。从“父母之命,媒妁之言”到“我的生活我主宰”,60年,女性的脚步何其匆匆。但无论发生怎样的变化,中国女性心中始终有一个永恒不变的信念——渴求“执子之手,与子偕老”的幸福,为更美好的生活而努力。

——摘编自《60年中国婚姻的变化》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出近代中国婚姻观念发生的变化并分析其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对中国女性对婚姻自由追求的认识。

材料一 英国在工业革命之前,漂亮、时尚的服饰数量有限且价格昂贵,是贵族的专利。在17世纪,懂得自我节制,远离奢侈服饰是维护共和国公共福利的重要品质。贵族男子在“光荣革命”之后,即树立起光辉的节俭形象,以增添其统治的正统性。中间阶层通过远离奢侈服饰,展现“谦虚与节制的男子气概”,以期参与政治活动。工业革命后,工人阶层也可以身着原来象征贵族的服饰,各个阶层由于工作需要穿着简便、合体的衣服。服饰需求越来越多样化,平面纸样制作方式不断被推广,服装设计更加便利;化学染料也在制衣工厂里面被大量使用,生产出多样化的色彩鲜丽的服装;制衣工厂也引入机器和流水线进行大规模生产,服装生产效率大大提高。

——摘编自钱乘旦、许洁明《英国通史》

材料二 中国传统服饰的功能不仅仅是遮羞避寒,更是身份地位、官阶等级的区别与显示。鸦片战争以后,大量的洋布料占领中国市场。20世纪初,孙中山仿照西式服装定制了一套服装,前襟为五粒纽扣,象征五权宪法,两袖口各为三粒纽扣,象征三民主义,被称为“中山装”。女子服饰在辛亥革命后开始去繁为简,此时的女子上身着小袄,下身为摆裙,将女性身材的婀娜丰满加以衬托,更加凸显女性的人体美。民国政府建立之后,以西方服饰为主的新服饰开始在大中城市流行,并以此辐射到其他小城镇中去。当时的服装世界是西装革履,长袍马褂,袒胸露背,新旧土洋,千奇百怪,而传统衣冠服饰所蕴含的贵贱之等尽消失在个体追新求异的时尚潮海中。

——摘编自王静渊等《明清近代服饰史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国近代服饰演变的趋势并分析原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国近代服饰的特点。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对服饰文化发展的认识。

材料一 自唐宋以来,龙袍和黄色为王室所专用。明朝因皇帝姓朱,遂以朱为正色,文官的补子用鸟,武官用走兽,各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份,长大者为尊。皇帝戴乌纱折上巾,帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头,常服戴乌纱帽。普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙,基本上承袭了旧传统。服饰用色方面,平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色,以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。

材料二 近代一些中国人仿效洋人,穿西装、西裤,用手帕、围巾等,成为广大民众追随的对象,使中华民族传统服饰出现了许多新变化。20世纪20年代后中国人的服饰逐渐呈现出争奇斗艳、日新月异的景象。如西洋服装、中山装、时髦的西式摩登妇女装和中国的旗袍交相呼应。

材料三 20世纪80年代以来,中国人穿戴相对自由。喇叭裤先在年轻人中间流行。随后从各级领导干部到乡村打工仔都穿西装,西装热带动时装热,穿衣观念发生了变化。后来人们认为中国旗袍是高雅体面的时装,高跟鞋、旗袍重新流行。90年代中国人的服装出现了文化衫、休闲装、各种款型的牛仔裤、乞丐装等形式。新世纪从众着装被追求个性的着装观念所取代。

阅读上述材料,概括中国服饰的变化。结合所学,分析其变化原因,并谈谈你的认识。

材料一 宋代,上至贵族、文武百官、下至平民百姓,服饰都以儒雅为尚。文人喜好穿着宽博的衣衫,佩戴头巾。文化名人苏轼的穿着打扮成为儒雅风格的典范,引起广泛效仿。抗金英雄岳飞头束幅巾、身着圆领斓衫,留下儒将形象。因此,“儒将”和“儒帅”,成为宋人品评军事将帅的一种审美风范。

——摘编自王彬《刍议宋代服饰的审美特点及影响》

材料二 自民国成立以来,少数遗老遗少为表示对前清的“忠诚”仍穿戴清式冠服。1912年10月。

民国“服制”颁布以后,西式礼服在政界、商界和知识界较为流行,以至于西装成为新观念的代名词。由孙中山先生创制的中山装,具有中西合壁的特点,又可用国货制作,很快流行开来。具有民族特色的旗袍,成为城市女子的时装。1917年夏天,京、沪等地流行的无领、袒臂、露胫女装,风行到一些交通便利的中小城市。有些乡村市场上也可以见到洋布、洋装、洋鞋,并受到年轻人的青睐。

——摘编自黄能馥《中国服饰史》

材料三 新中国成立初期,生产力低下,生活物资匮乏,人们衣服以实用为主,多是绿、蓝、黑、灰的单调色。改革开放以来,随着西方服饰文化的传入,人们的服装从单一的绿蓝黑灰转变成了五彩缤纷。20世纪八九十年代,花裙子、蝙蝠衫、运动服、羊毛衫、喇叭裤、健美裤,充斥着大街小巷的商场。

——摘编自安毓英《中国现代服装史》

(1)据材料一并结合所学知识,概括指出宋代服饰儒雅化的原因。

(2)据材料二并结合所学知识,归纳民国初服饰变迁的特点,并分析其积极影响。

(3)据材料三概述新中国成立以来影响服饰变化的因素。据上述材料谈谈你对服饰文化变迁的认识。

材料一:浦东同乡会前身是浦东同人会,由近代上海著名社会活动家李书平于1905年发起创建,并任董事长。1924年,经改选,由创始人之一的黄炎培任董事长。1928年,浦东同人会改名为浦东同乡会……浦东同乡会不仅汇聚了浦东籍的精英人士,还吸纳了一批非浦东籍的沪上精英……1953年,浦东同乡会由中国人民救济总会上海分会接收而结束。

——选自《浦东时报》

材料二:我浦以左①,南北迢迢百里间,人口何止百万。自八十年来,通商设市,上海②遂为世界之上海,我乡人之安居浦之左,而乐业浦之右者,又何止数万数十万,有定居者,有暂客者,一皆以上海为中心,而其惓惓不忘故土一也,吾故土果可乐乎?吾故土果可长治而久安乎?一念过去,美哉浦左,一念将来,危哉浦左……吾浦左之地可宝也,吾浦左之物可用也,吾浦左过去之人才可敬而可爱也。今后一切责任皆在吾辈。

——选自民国二十年八月《浦东旅沪同乡会宣言》

材料三:1909年,李书平提议在浦东筹筑沪金铁路……1921年,黄炎培、张志鹤召集同乡顾兰洲、凌云洲、张竹坪、陆清泽等集议筹建上川交通股份有限公司,招股集资兴筑上川铁路……1925年,浦东同乡会的领导层“提议要求执政府改浦东为特区”……1936年,会同中华职业教育社发起组织“沪东南农村合作事业促进会”……担任理事会务的瞿绍伊,于抗日战争后,主治马家浜、都台浦(即曹家沟)开河疏浚工程……会中有实际经验的同人,分赴浦东各处宣讲。宣讲内容有关于国内外形势……改革旧式婚丧仪式、禁烟、拒赌……常举办同乐会、百乐大会、音乐会、乒乓表演会、武术表演会……“八•一三”淞沪抗战爆发,浦东同乡会设立难民收容所12处,截至1939年3月收容所结束,先后收容难民4186人。

——选自顾柄权、张银根《百年浦东同乡会》

注:①浦左:即“浦东”书面语。②上海:大致为当今浦西中心城区区域。

(1)材料一浦东同人会创建于1905年。依据所学,概括这一时期中国面临的内外局势。

(2)材料二《浦东旅沪同乡会宣言》发表于公元哪一年?该宣言表达了同乡会成员怎样的心声?

(3)结合材料三,归纳浦东同乡会在哪些方面开展了卓有成效的工作?

(4)综合上述材料,联系所学,谈谈你对“百年浦东同乡会”的认识。

材料一:在(20世纪初)的江村,真正使夫家接受过门媳妇的是她能为夫家生育男婴。媳妇在用餐时坐下首,或不上桌。她受到伤害时的中诉,只能通过丈夫或娘家转达。妇女可以售生丝,但必须把钱交给家长。媳妇的“私房钱”很少,且总是受到婆婆的严密监视。

——摘编自费孝通《江村经济》(1939年出版)

材料二:在1930年代初的上海,部分工人家庭还有小部分的学费或书报费支出。单身女工爱到大世界游玩。在她们眼里,“出了两只角子(引者注:角子是旧时通用币值一角、两角小银币),从白天一两点钟可以白相(引者注:上海一带的方言,意思是“玩”。)到夜里一两点钟,再便宜也没有的了。而且里面花头来得多”。上夜校是女工业余生活的主要选择之一。这使她们掌握基本的读、写能力,藉以开阔眼界,丰富精神生活。

——摘编自罗苏文《女性与近代中国》

材料三:我国民法典特别是其中的婚姻家庭编秉持了新中国民事立法,特别是婚姻家庭制度所固有的男女平等理念,延续并丰富了1950年婚姻法、1980年婚姻法以及2001年婚姻法修改有关保护妇女合法权益的规定,注意到并以具体的制度措施排除男性中心文化对实现婚姻家庭领域男女实质平等的不利影响,加强了对现实婚姻家庭生活中处于弱势地位的妇女的特殊保护,这必将为保障妇女的婚姻家庭权益提供有效的法治保障。

——摘编自李明舜《民法典妇女权益保护条款专家梳理与解读

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代上海及周边地区妇女地位的变化,并分析其原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,谈谈你对建国以来我国对妇女权益保护的认识。

材料 民国时代中国城乡妇女中绝大多数是无职业的家庭妇女,她们中绝大多教人的精神和物质世界终生与世隔绝,基本被丈夫、子女、公婆所占据。民初到“黄金十年”,社会处于剧烈转型的大时代风潮中,她们对于外部世界的了解,很大程度是通过对当时新型商品亲眼观察和亲身体验获得的:或是亲睹县城大街上一款旗袍,或是一块“裕茂牌”香皂(中国最早的国货肥皂)……才隐约感知到这些“洋玩意儿”背后所代表的新事物已不可避免地渗入自己的日常生活,也因此唤醒自己内心深处女人天然爱美的自然属性。使被封建礼教约束得木讷懵懂的她们,顽强地加入到广大新式商品消费者的滚滚洪流之中,使之成为自己日常消费不可或缺的物质享受与精神寄托……蕴含着科学、进步因素的新型商品在当时对移风易俗、改造中国的社会文化大变革中,充当了”催化剂般的秘方良药。

——摘编自王琥《民国商品里的物质文化属性)

结合所学知识,谈谈你对材料中民国女性观念变迁的理解。