材料一 冰嬉,是明末清初的传统冰上娱乐形式,在乾隆朝达到了巅峰,号称冰嬉盛典。道光年间,清朝国力衰退,由于西方列强的经济入侵,清政府日常经费拮据,无力承担阅视冰技的财政支出,“天暖冰薄”成为停阅冰技的官方理由……道光二十年,潜藏多年的贸易危机逐步上升为战争,最终导致“冰嬉盛典”瓦解。光绪年间,伴随着西方列强的入侵,中国殖民化和近代化进程逐步加深。传统中国越来越多地感受到西方文化带来的压力。在这样的背景下,清廷试图延续康乾盛世的礼乐制度和文化影响力。“冰鞋之戏”的短暂恢复,就是清廷为重现“王道之隆”作出的巨大努力。与乾隆朝相比,光绪朝的“冰鞋之戏”虽然也试图在自身文化中寻找重振国家之路,但这种临时拼凑的庆典,更像是在西方文化“冲击”的背景下,清廷在恢复国家形象方西作出的被动“回应”。

——摘编自任昳霏、郭磊《飞驰的冰刀与停滞的帝国——冰嬉盛典与清代文化命运兴衰》

材料二 1949年以来,中国的冰雪运动迎来了崭新的历史阶段。1951年,在吉林省举办的第一次全国性滑雪表演大会,对当代滑雪运动的开展起到了一定的引导作用。在学校体育方面,滑雪也作为一项体育教学被列入教材。1953年,我国运动员在花样滑冰技能上开始迈向创新之路,与滑冰相关的群众性休闲活动也开始涌入人们的生活。1963年2月在哈尔滨举办的冰灯游园会,通过多样化的表现形式,展现出时代冰上文化的生机与活力。20世纪80年代,我国的冰雪运动纷纷走出国门,开始走向世界的舞台。1992年,在第16届法国冬奥会中,中国队实现了在冬奥会上奖牌“零”的突破。在冰雪赛场上,中国的奖牌从无到有、从少到多,中国运动员已经成为冰雪运动的竞争力量之一。

——摘编自崔乐泉、张红霞《从传统冰雪到冬奥文化:跨越时空的文化对话》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清道光年间“冰嬉盛典”瓦解的原因,并对光绪年间“冰鞋之戏”的短暂恢复进行简要评析。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析现代中国冰雪运动发展的原因。

材料一 《陈书·儒林传》记载,南朝时期出身于高门士族太原王氏的王元规,幼年丧父,家道中落,兄弟三人随同母亲寄居舅父家里。当地富豪刘琪为攀上名门亲戚,想以巨资陪嫁,把女儿嫁给王元规。母亲准备答应,王元规却哭着说我们正是因为一直保持婚姻门第,才受人敬重,怎么能够因家贫就非贵而婚呢?结果这桩婚事未成。宋人笔记《萍州可谈》中记载:“近岁富商庸俗与厚藏者,嫁女亦于“榜下捉胥”,厚胥钱以铒士人,使之俯就,一娇至千余缗。”

——摘编自(陈书·儒林传》等

材料二 (二十世纪)二三十年代,时常有人以学生为对象,调查他们对婚姻问题的看法。1929年,广州《民国日报》的一篇研究报告显示,在调查的181名已婚学生中,自己做主订婚的比父母代订的要多,对娇事不满意而想离婚的占44.3%……随着离婚案例的增多,有些人将其视为一种社会问题,但另外一些人则认为它是社会进步的象征,予以肯定。如《盛京时报》刊发的一篇文章称:离婚是“国人思想发展之结果。婚姻关系人一生之苦乐,形式上虽注重在伦理上之结合,而实际上尤须赖性理之调适,徒有伦理上死板生握,生拉硬扯,未有不发生问题者。今则科学昌明,神权日衰,思想解放之花大开。离婚案件之增加,除非我们认为人类思想发展不是好事,因此非但不容反对,还当原谅,还当援助”

——摘编自郑永福、吕关颐《中国妇女通史民国卷》等

(1)结合材料一和所学知识,概括古代婚姻观念的变化,并指出这种变化的原因。

(2)结合材料二和所学知识,概括民国时期婚姻观念的特点,并指出这一观念形成的背景。

材料一 中产阶级家庭的理想是男主外、女主内,妇女远离职场的竞争。而在实际上,19世纪有大量的中产阶级妇女进入教师、护士、职员等行业,也有许多中产阶级妇女参与投资和经营活动:投资运河、铁路、海运业、政府债券、银行保险、经营商业和工业企业等。1870年,议会通过英国历史上第一部《已婚妇女财产法》以保证妇女独立经营或工作所获得的经济收入,这是英国妇女拥有独立财产权的开始。19世纪英国中产阶级妇女的投资经营活动规模和数量虽然很有限,但它不仅发挥了在英国经济发展和经济扩张中的重要作用,同时也增强了女性在公共领域和私人领域的影响力,由此推动了社会向两性平等的方向发展

——摘编自潘迎华《19世纪英国中产阶级妇女投资经营活动及其原因分析》

材料二 1901年4月,《中外日报》刊出的一篇题为《拟上海女学会说》文章,作者认为身为女性“有改革之责,发言之权”“中国之积弱由于女权之放失,女权之放失由于女学之式微”“倡兴的'女学',不只是为了‘强国’,还为了争取‘女权’。女学者,全国文明之母;女权者,万权之元素”。1904年,天津《大公报》上发表女子吕碧城诗文,她继续提倡女学和女权,认为倡办女学的目标,不只是使女子“助国家之公益”。还在于“激发个人之权利".

——李长莉《晚清知识女性的“新妇女观”》

(1)据材料一指出19世纪英国中产阶级妇女的角色变化,概括19世纪英国中产阶级妇女投资经营这活动的特点,结合所学知识分析其社会背景。(2)据材料二概括晚清女性解放运动初兴时期“新妇女观”的主要内容,结合所学知识分析其影响。

(3)综合上述材料,谈谈你对近代妇女解放的认识。

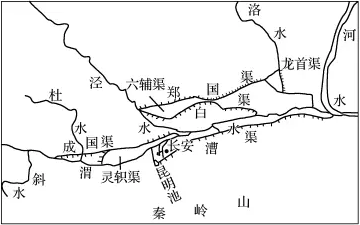

材料一

汉代关中地区的水利工程

材料二 《尚书·禹贡》据称是夏朝的古文献,这一先秦文献将当时认识到的黄河与长江流域分为九个大的区域即“九州”,该文献根据适合农业与否,将各地土壤分为上上至下下九个等级,称以渭河平原为中心的雍州“厥土惟黄壤,厥田惟上上”。

(1)概括材料一、二,并结合所学,分析汉代关中地区农业发展的条件。

材料三

杨柳青年画“农家稼穑”图天津杨柳青年画始于明朝末期,因题材多样,有清一代深受京津地区民众喜爱。清人李光庭在《乡音解颐》“新年十事”中说:“扫舍之后便贴年画,稚子之戏耳,然如《孝顺图》《庄稼忙》,令小儿看之,为之解说,未尝非养正之一端也。”此外,“连生贵子”一类的妇女儿童画也是清代前期杨柳青年画的重要题材。

(2)结合材料和所学,从经济角度,说明创作上述题材的背景原因。

材料四

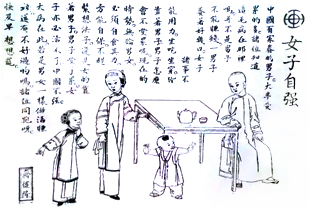

近代以来,年画除了传统题材外,有了新发展。《中国民间造像史纲》称,19世纪中后期,地主大户不断涌向新开辟的商埠,“发财还家”类年画大量出现。围绕女权的年画也逐渐增多,如图杨柳青年画中文字为:“中国有家眷的男子,大半受累的多。诸位知道这毛病在那里吗?并不是男子不能赚钱,一男子养着好几口,女子裹了两只小脚,诸事不能用力……现在的形势,无论男女必须自食其力,方能自保。……若是男女一样做活赚钱,还有不好过的吗?”

(3)根据材料并结合所学,分析说明19世纪中后期年画题材更新的社会原因。

材料一 古代中国,“衣服有制”。正朔服色,向来被视为国家根本之所系,是传统礼仪制度的重要内容。明朝立国之初,要求衣冠悉如唐制,严禁胡服。对不同人群,还有具体规定,如官员头戴乌纱帽,身穿圆领袍,士子百姓戴四方平定巾,穿杂色盘领衣,教坊司乐工戴青色头巾。“农衣绸、纱、绢、布。商贾只衣绢布。”

——摘编自《中国民俗史•明清卷》

材料二 光绪年间,上海地区渐尚短衣窄袖,且仿洋装,制如其体。北京竹枝词咏新式衣裳曰:“新式衣裳夸有根,极长极短太难论。洋人着服图灵便,几见缠躬不可蹲。”1892年,万国公报署名作者宋恕认为:“欲改官职、设议院、改试令(科举),必自易西服始。”康有为也认为中国“守旧者固结甚深,非易其服不能易人心,成风俗,新政亦不能行”。

民初,参议院公布的男女礼服分为中西两类,中式即长袍马褂。民间衣着更为自由,上海申报称:帝制取消后,“人士趋改洋服洋帽,其为数不知凡几”。天津大公报描述:“西装东装,汉装满装,应有尽有,庞杂至不可名状”。一些“适于卫生,便于动作,宜于经济,壮于观瞻”的时代服装,如中山装等开始被研求和推广。当时,长袍马褂、西服、中山装多在城乡上层人士中流行,下层民众以中式衫袄和抿裆裤为主。

——摘编自《近代中国社会的新陈代谢》等

材料三 50年代全国人民在建国之初,热烈拥戴社会主义革命,自动穿起蓝色、蓝灰色的干部服、列宁装,长衫马褂已基本没有人去穿。十年浩劫当中,人们只敢穿灰色、蓝色的制服,青年学生只穿草绿色军便衣;“四人帮”出于政治目的,炮制了一种所谓“仿宋式”的连衣裙,强令京、津、沪等大城市进行兜售,应者较少。

——摘编自《中国服装史》

(1)依据材料一并结合所学,概括明初服饰的特点并说明形成的原因。

(2)依据材料二并结合所学,概括清末民初服饰变化的趋势及其社会背景。

(3)结合三段材料,谈谈你对服饰发展演变的认识。

材料一 岂曰无衣,与子同袍,王于兴师,修我戈矛,与子同仇。岂曰无衣,与子同泽,(引者注:“袍”和“泽”均为古代衣服,后以此称军队中的同事)王于兴师,修我矛戟,与子偕作。

——摘自《诗经·秦风·无衣》

(1)上述材料反映了战国时期秦国怎样的社会风气?这一风尚在商鞅变法后于秦国更盛,请结合所学指出其更盛的原因。

材料二 在服饰上,明初对于服装的色彩和用料限定甚严……但至晚明,“团龙、立龙”却已成为平常百姓常用的服装花纹。……明初严禁庶民厅房逾三间,但到明后期,则“江南富翁……五间七间,九架十架,犹为常耳……”。

——摘自冯天瑜《中华文化史》

(2)上述材料反映了明朝中晚期怎样的社会风尚?结合所学,指出产生这一风尚的社会经济原因是什么?

材料三 古都北京步入民国时期第一个鲜明的标志,就是废除帝王纪年,改用世界通行的公历。新年伊始,依公历确立元旦,“双十节”为全国国庆日,但是双节的庆典主要流行于政界,一般民间较为冷漠。传统的春节与中秋节盛况依旧。传统色彩浓郁的京都庙会,在日益发达的商业网络中,仍有一席之地。许多新式商场相继兴建,东安市场、新罗天劝业场等纷纷崛起。民国初年,已经出现新式婚礼,北京俗称“文明结婚”,……典礼仪式简单,证婚人宣布结婚者姓名,新人相对三鞠躬,交换饰物,证婚人致词颁发证书,新婚夫妇向来宾鞠躬,礼成。旧式婚礼仍然保持着强大惯力,在民间流行。

——摘编自习五一著《民国时期北京社会风俗的变迁》

(3)根据材料指出民国初期北京社会风俗的特点。结合所学,简要分析北京地区社会风俗发生变迁的背景。

材料一 我国封建社会有二千多年的历史,封建社会的经济以农耕经济为主,而且是落后的小农经济,主要依靠人的体力,或配以畜力,在这样的条件下,农业生产主要靠力气,而男人和女人在体质和体力方面又确实存在自然差距,这种客观存在自然会影响人们的思想,建立在这种生产力基础上的生产关系和上层建筑,也就有了男尊女卑的特点。

——摘编自王长煜、张琳敏《略论中国传统文化中的男尊女卑思想》

材料二 一般认为,妇女缠足始自五代南唐后主。……及至宋元之际,妇女已普遍缠足,而以天足为耻了。……元代是蒙古族立国的朝代,不料这个马背民族的男性统治者居然也欣赏女性缠足。……明代妇女的缠足程度,又比元代更进一步。……清代,妇女缠足比以前更甚,竟然到了娶妻以脚大为耻、以脚小为荣的程度,缠足风气达到登峰造极的地步。

——摘编自李洪、高飞寅《从缠足陋习看宋明理学对女性的摧残》

材料三 戊戌变法后,受西方资产阶级“人人有自由权、人人归于平等”思想的影响,金天翮猛烈抨击奴役女性的旧思想和旧制度,倡导男女平权,写成了我国近代史上第一部关于资产阶级论述妇女问题的专著——《女界钟》……号召女性革命等观点,敲响了女界革命的警钟,极大程度地宣传了男女平等观念。……直至武昌起义爆发,女性们创建了女子军,参军参战,中华民国临时政府成立后又开始为争取女性参政而斗争。孙中山也认为,“教育既兴,然后男女可望平权。女界平权,然后可成此共和民国”。“中国知识分子行动起来,解放妇女,抵制西方列强入侵,捍卫中国独立。”

——摘编自冉春燕《论中华民族生育观转变的思想意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代男尊女卑观念形成的原因。

(2)根据材料二,概括中国古代妇女缠足的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明男女平等观念产生的背景及意义。

不同的文明塑造了人们不同的时间观念。由于中西方文明在哲学观、历史背景、社会模式等诸多方面千差万别,其对时间的观念和态度也存在着很大差异,从而产生了不同的时间取向模式。

材料一 在传统的农业社会里,人们对时间的认识比较模糊,因而人们在用时、计时、守时等习惯上也比较模糊。中国人在时间的使用上一般用“掌灯时分”、“日上三竿”、“不见不散”等相当模糊说法。“掌灯”的时间和季节有关,和天气有关,和地理位置及生活习惯也有关,反映了深厚的农耕文明气息。虽然,中国自古以来就有“一寸光阴一寸金”的比喻,但是多数中国人只是从个角度来看待时间价值,并没有把这种高尚的时间观推广到社会交往当中去,因而,最终并没有形成良好的社会性时间观念和惜时的社会风尚。

——摘编自汪天文、王仕民《文化差异与时间观念的冲突》

材料二 清末以后,随着城市生活的变化,中国人对西人情况愈加了解,人们的时间观念随着钟表的普及变得精准化。张謇在《政闻录》中曾特别强调:“最可宝贵者莫如时,愿国人均奋起力求时间上的经济。”新学制规定学堂授课需有定时,一些政府机构在实行星期休息制度的同时,也开始实行工作定时制度。近代中国人新式时间观念的产生并不依靠一种自然的发展状态,而是一个伴随着压迫去强行消化的过程,沿海地区更新快一些,内地相对缓慢;城市更新快一些,农村相对缓慢。

——摘编自范雪梅《近代计时工具与生活节奏变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国人时间观念的特点,并分析原因.

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与古代相比,近代中国人时间观念的变化,并简析这一变化出现的社会背景。

材料一:中国医药文明,是中华文明的重要组成部分。商周时期,已建立医事管理制度,医巫分业、医疗分科。春秋战国以后,再没有出现过鬼神观念统治医坛的情形,医学战胜了巫术。成书于汉代的《黄帝内经》,以阴阳五行学说解释人体的生理现象和病理变化,阐明人与自然的有机联系。张仲景“勤求古训”“博采众方”,著《伤寒杂病论》,提出辩证施治,奠定了中医临床学基础。公元5世纪,创立医学教育体制,使医学教育逐渐由师徒、父子传授制,过渡到官办医学校的教育。在政府的鼓励下,在“不为良相,愿为良医”的思想指引下,读书人逐渐改变了“医为小技”之观念,促进了中医学理论与技术发展。明朝李时珍所撰的《本草纲目》是一部中医药学的总结性著作,被誉为“东方药物巨典”。

——摘编自李经纬《中医史》

材料二:文艺复兴以后,西方医学开始由经验医学向实验医学转变,先后建立了人体解剖学、病理解剖学、细胞病理学等。鸦片战争后,西医大量传入中国,教会医院逐渐成为和教堂一样引人注目的教会标志,它们为外国驻军、商人、侨民服务,同时救治中国病人。教会医生和本国教会组织联系密切,能即时输入新技术,使教会医院在中国保持技术优势。治疗范围涉及眼科、内外科、骨科、牙科等。1850年,英国医生合信出版了《全体新论》,成为向中国人讲授西医的重要著作。1915年,在华教会医学校有23所,护士学校、药学校等有36所。1921年,北京高校开展卫生教育运动,由北京教会医学会指导,北京大学负责,北京协和医学院学生利用暑假做关于公共卫生的演讲。西医传入,中医一统的局面被打破,近代中国人医药观逐渐多元化。一些激进入士推崇西医,甚至视中医为伪科学,逐渐形成“西医在朝,中医在野”的局面。

——摘编自傅维康《中国医学通史•近代卷•西医篇》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括传统中医药学的特点及其形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代以来西医大量传入中国的背景及其影响。

(3)根据以上材料并结合所学知识,为当前中医药学发展提出合理化的建议

材料一 自宋朝开始的“中古都市化革命”取消了每一个县只许设一个市场的限制, 官市制度终于崩溃,有些城市快速扩大,并在城门外出现商业区。

发展到明清时期,出现许多大专业市镇,从事于米粮或手工业品之贸易。这一发展当然与长江下游地区的农业逐渐商业化有密切关系。长江下游成为中国最重要的棉货与丝货产区。江南地区有52个棉货专业市镇,25个丝货专业市镇,13个米粮专业市镇。这些市镇都分布在太湖附近及长江三角洲一带。只有一个镇一南汇县周浦镇一既属棉货专业又属米粮专业。换言之,其他的88个市镇都只专业一项主要产品。

——摘编自刘翠溶《明清时期长江下游地区都市化之发展与人口特征》

(1)依据材料一分析明清时期长江下游地区市镇化的原因和特点。

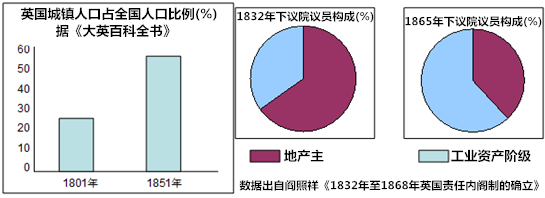

材料二 英国城镇人口变化及下议院议员构成变化情况

图1 图2

(2)材料二反映了英国社会发生哪些变化?简要说明上述变化的原因。

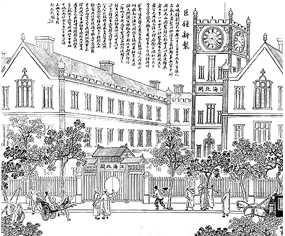

图3是晚清时期上海城市一隅。原图中有这样的文字介绍:“江海北关(注:专司外洋各国商务)设在沪北英租界黄浦滩上,规模宏敞,轮奐聿新。近日新造钟塔一座,矹立中央,高耸霄汉,并向外洋购运大钟安设其上……夜间则燃点电气灯,照耀如昼。”

图3

(3)依据材料描述晚清时期上海城市风貌。对此你有何认识?

1949年在中国共产党七届二中全会上,毛泽东指出:从现在起’党的工作重心必须从乡村转向城市。

(4) 结合所学知识分别说明,中国共产党在新民主主义革命时期的工作重心从城市转向农村和从农村转向城市的背景。