文学作品中新女性形象的变化

| 演变历程 | 女性人物形象简介 |

| 第一步走出家庭 | 23岁的田亚梅留学期间与同学陈先生自由恋爱,但她的父母听从算命先生和宗祠的意见反对二人成婚,田亚梅在说服父母失败后同陈先生私奔。(1919年,胡适《终身大事》) |

| 第二步走进革命 | 梅行素有着美丽的容颜、活泼的性格和强健的精神,当她遇到了有着坚定信仰的革命者梁刚夫后,心中“久蛰的爱恋”被触动了……梅行素放弃出国,最终在上海的工人运动中找到了事业与爱情的统一。(1929年,茅盾《虹》) |

| 第三步走向社会 | 李双双本是普通的农村妇女,整日忙于操持家务、生儿育女,随着农村合作化运动的发展,勤劳大胆的李双双,响应党的号召,投身到如火如荼的集体劳动中,成长为一个热爱集体、敢于同旧习惯作斗争的新女性。(1959年,李准《李双双小传》) |

| 第四步走成自己 | 女青年榕榕与丈夫舒榛原本一同在农村插队,后来舒榛考取了大学,便不再珍惜榕榕,面对这样的处境,榕榕没有自暴自弃,她深知“没有平等是不会有爱情的”,遂不辞而别,凭着自己的勤奋考上了大学,还成功翻译出了《青鸟》一书。(1984年,陆星儿《啊,青鸟》) |

——摘编自李婷《“五四”以来文学作品中新女性形象的变化》

以“时代与新女性形象的塑造”为题,撰写一则历史短文。(要求:立论正确,史论结合,逻辑严密,表述成文。)材料一 周秦时期,沿袭殷商取名旧俗,但又有些新的变化。在儒家文化占统治地位的情况下,人们把它作为自己的道德标准,并把这些思想观念命为名字,以示长辈的希望或命名者本人的追求。这种家国同构、家国一体的宗法观念下,个人被包围在群体之中,家庭成员之间的人伦关系受到特别的重视。这种宗族观念在姓名上也有强烈的影响,如“耀祖”“延嗣”“念孙”之类的名字就是宗族意识的体现。新文化运动中,左翼作家蒋光赤、教育家陶行知这些名字都有西方思潮冲击的痕迹。

——摘编自陶伏平《汉语姓名的文化发展轨迹与文化内涵》

材料二 建国初期,除了一些频率极高的传统名字外,取的最多的名字就是建国、国强、国荣、和平、建华、新民、振华、新华等。大跃进中出生的人取名“跃跃”、“建功”和“跃进”等。文革期间,卫红、卫东、红兵、爱红等名字频繁出现。改革开放后涌现出大量富有浪漫色彩的诗意名,如“雨薇”“滴洋”“寒松”“涧珍”“梦诗”“墨涵”“若晴”等等。同时取叠字名的人增长迅速,表达出一种亲切、喜爱之意,适宜于抒发长辈对晚辈的细腻感情。随着时间的推移,“国”“华”“建”等象征国家的字逐渐减少。

——摘编自王慧冬《社会建构视角下的姓名研究》

(1)根据材料一,概括国人取名原则。结合所学知识,指出其体现的我国传统文化的特点。(2)根据材料二,简述改革开放前后取名标准发生的变化。结合所学知识,分析变化原因。

材料一 西餐是西方国家膳食的统称,中国人初称之为“番菜”,亦称“大菜”。鸦片战争以前,西餐就由外国传教士献艺款客和使节进贡的方式传入中国,像“西洋饼”、“葡萄酒”等西洋名品在宫廷、王府和权贵之家的宴席上可以见到,但对中下层社会来说,这些西方食品只是他们私下聊天的趣闻。鸦片战争以后,西餐开始在一些沿海通商城市流行,清末各大中城市都出现了一些以营利为目的的“番菜馆”、“面包房”和“咖啡店”。不少中国食店也开始增营西餐或“日本料理”。北京在光、宣之际,即有醉琼林、裕珍园、得利面包房等30余家西式食品店,天津、上海、广州、汉口等城也有类似的情况。辛亥之后,在一些大中城市,吃西餐成为一种时见,这种风气由城市而农村、由沿海而内地,以至一些边远县城也开始流行西餐。

——摘编自乔志强《中国近代社会史》

材料二 从“食”的变化中,可以反映出一个社会的贫富盛衰,可以体味社会历史的变迁。……改革开放前,食物匮乏单调、票证盛行,人们营养不足,有些农村没有解决基本的温饱问题。改革开放以来,物质生活已经极大地丰富了,人们对于吃的要求也越来越高,不仅要“吃好”,还要吃得健康,科学卫生观念深入人心。人们讲究营养均衡,粗细搭配,口味清淡等。食,已经不单单是生活的温饱品,渐渐变成了一门艺术,一门文化。

——摘编自陈光《从衣食住行看改革开放以来的变化》等

(1)根据材料一,简述西餐传入中国的概况。(2)根据材料二并结合所学知识,指出改革开放以来中国“食”文化的变化。

(3)综合上述材料并结合所学知识,指出影响人们生活习俗的因素。

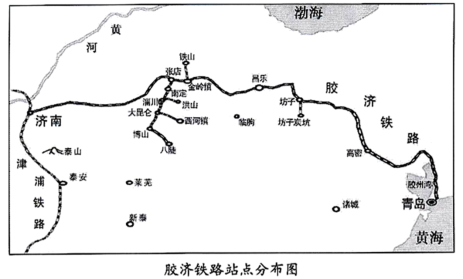

胶济铁路对近代山东的影响

1897年德国借口“巨野教案”出兵侵占山东,强迫清政府签订了《胶澳租借条约》。根据条约规定,德国获得修筑山东境内铁路权,并拥有铁路沿线30华里内地区的开矿权以及为山东省各项工程投资、供货和提供劳务的优先权。1899-1904年,德国修筑了自青岛至济南的胶济铁路。

胶济铁路逐渐取代了原来的鲁中大道而成为山东新的商品流通主干线路。胶济铁路与青岛港直接连接,内陆与沿海紧密联系,内地农产品经由火车运到沿海港口进入销售市场,减少了大车长途运输费用。运河在南北运输及贸易中的地位一落千丈,沿河地区的货物改由铁路运送,愈来愈多的货物流向济南、青岛。铁路沿线许多城镇,特别是设有车站的地方,如胶州、青州、潍县等城市,因运输的便利而成为商品集散地并繁荣起来,还有许多县、镇、村庄,一跃成为商业重镇。

铁路运行和停靠时间的严格规定,迫使人们增强时间观念,提高工作效率,加快生活节奏。长距离的出行,外出经商者屡见不鲜,传统的坐守田园,安土重迁,“父母在,不远游”的观念被打破。人口的流动加快,活动与交往的空间扩展,人际交往渐趋频繁,封闭保守的人际关系得到改善,人们的生活日趋社会化。乘坐火车要男女同坐,传统的“男女授受不亲”逐渐淡化。在商品经济大潮的冲击和侵蚀下,人们逐渐改变了过去那种“耻于言利”的思想,无论在生产还是生活中,都表现出趋利的观念。伴随近代化的进程,人们的物质生活如衣、食、住、行、娱方面都发生了一定的变化,吃西式牛排、喝青岛啤酒也成为一种新风尚,济南出现了像石泰岩饭店、胶济铁路饭店等30余家西餐厅。

——摘编自《胶济铁路的修建与近代山东经济格局的重构》《胶济铁路与近代区域社会观念变迁》

就胶济铁路对近代山东的影响加以阐释。

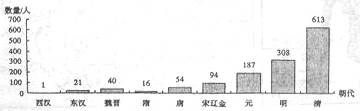

甲:图为兴趣小组根据汪盼玲《中国婚姻史》中统计的历代节妇烈女人数绘制的柱状图。

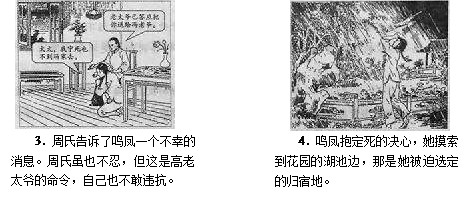

乙:摘编自董天野等根据巴金小说《家》绘制的同名连环漫画中的一组画面。画面中的故事发生在1919年前后。主人公是封建大家庭高府的三公子觉慧和丫鬟鸣凤。

丙:摘编自1919年末长沙《大公报》的一则报道。

李欣淑幼年时,父为其订了亲,未婚夫不幸去世,父母准备叫她守“望门寡”。李欣淑在女校念过书,不满这种包办婚姻,因而反抗出走,到北京工读,她说:“我于今决计尊重我个人的人格,积极的和环境奋斗,向光明的人生大路前进。”

结论:

①20世纪初的中国社会新旧交炽,保守和进步共存。

②社会进步是女性解放的重要前提。

(1)研究该课题时,兴趣小组为什么要搜集、研究材料甲?

(2)根据材料乙、丙,概括指出兴趣小组得出结论①的依据(举一例说明即可)。

(3)使用材料乙、丙进行课题研究时,兴趣小组应该优先选择哪则材料?说明理由。

(4)据材料丙并结合20世纪初中国社会的发展,对结论②加以阐述。