材料一:“美国真正的天赋在于,它懂得改变。”“(20世纪30年代)当绝望和大萧条袭来的时候,……通过新的政策、新的工作和新的共同目标战胜了恐惧。是的,我们可以!”

——美国总统奥巴马的演讲文稿

材料二:苏联虽然号称“最发达的社会主义国家”,但主要消费品长期供应不足。1985年苏联人均收入为西方国家的三分之一左右,生活水平与西方的差距更大。而且,主要消费品长期短缺、供给不足,经常需要凭票供应,暗藏了通货膨胀的危险,人民生活水平从一战前的欧洲第五位下降到在八十年代的居世界第八十八位。1985年人均住房面积仅15平方米,为西方国家50%;每百户汽车拥有量为14辆,仅为西方国家的17.50%。

——《全球通史》

材料三:粮票(1955年起发行至1993年停止流通)曾关系到国计民生,虽已退出历史舞台,但仍能昭示那个时期的经济体制特色,颇具史料价值。新中国第一张股票是1983年7月8日由深圳市宝安县联合投资公司发行的,它打破了“股票是资本主义的专利”的旧观念。此后,上市公司在中国纷纷涌现。

请回答:

(1)材料一中“新的政策”是指什么?该政策“新”在何处?

(2)材料二反映了苏联社会发展的什么问题?为此,20世纪80年代后期,苏联曾进行过改革,结果如何

(3)依据材料三并结合所学知识,概括中国的经济体制发生了怎样的变化?变化的原因是什么?

材料一 “美国真正的天赋在于,它懂得改变。”“(20世纪30年代)当绝望和大萧条袭来的时候,……通过新的政策、新的工作和新的共同目标战胜了恐惧。是的,我们可以!”

——美国总统奥巴马的演讲文摘

(1)材料一中“新的政策”是指什么?该政策“新”在何处?

材料二 苏联虽然号称“最发达的社会主义国家”,但主要消费品长期供应不足。1985 年苏联人均收入为西方国家的三分之一左右,生活水平与西方的差距更大。而且,主要消费品长期短缺、供给不足,经常需要凭票供应,暗藏了通货膨胀的危险,人民生活水平从一战前的欧洲第五位下降到在八十年代的居世界第八十八位。1985年人均住房面积仅15平米,为西方国家50%;每百户汽车拥有量为14辆,仅为西方国家的17.50%。

——《全球通史》

(2)材料二反映了苏联社会发展的什么问题?为此,20世纪80年代后期,苏联曾进行过什么改革?结果如何?

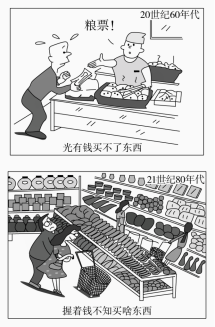

材料三

注:粮票(1955年起发行至1993年停止流通)曾关系到国计民生,虽已退出历史舞台,但仍能昭示那个时期的经济体制特色,颇具史料价值。新中国第一张股票是1983年7月8日由深圳市宝安县联合投资公司发行的,它打破了“股票是资本主义的专利”的旧观念。此后,上市公司在中国纷纷涌现。

(3)依据材料三并结合所学知识,概括从图一到图二反映出中国的经济体制发生了怎样的变化? 变化的原因是什么?

(4)综合上述材料,你能得出什么启示?

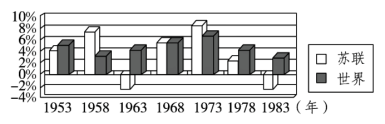

史料一 1953—1983年苏联与世界实际GDP平均增长率对比(%)

史料二 1950年至1963年,南斯拉夫实行自治经济制度,把集中于中央的权力下放到地方,把工厂交给工人管理,改革收入分配制度。扩大企业财权,注意发挥市场机制作用。

史料三

(1)根据史料一,分析苏联改革对经济发展的作用如何。其主要原因是什么?

(2)根据史料二,分析南斯拉夫改革的特点,并分析其影响。

(3)史料三中两幅图片反映了什么现象?并分析其原因。

材料一 赫鲁晓夫所进行的经济管理体制改革作为战后苏联经济体制改革的开端,对后来的苏联经济体制改革和整个国民经济的发展有着重要的影响。应该承认赫鲁晓夫是一位社会主义经济体制改革的开拓者。他勇于突破旧的模式,探索新的道路,本身就是一种难能可贵的精神。但是,他毕竟受到历史局限性的束缚,对社会主义传统经济模式的弊病和社会主义经济规律还缺乏全面的、深刻的认识,因此,也就不可能产生成熟的改革理论和思想

——《苏联经济体制改革史》

材料二 勃列日涅夫改革分为三个阶段:第一阶段为20世纪60年代中期至70年代初,苏联工业年均增长率为8.4%。第二阶段为20世纪70年代初到70年代末,1971-1975年,工业总产值年均增长率为7.1%,比前五年下降1.3%,其后五年又下降2.6%。第三阶段,从20世纪70年代末到80年代初,1982年工业总产值仅增长2.8%。

(1)史料一是如何看待赫鲁晓夫改革的?

(2)根据材料二,指出勃列日涅夫执政时期苏联经济的发展趋势及其原因。

| A.继承并发展了新经济政策 | B.引发了意识形态混乱 |

| C.推动了社会主义道路探索 | D.突破了计划经济体制 |

| A.经济改革的重点开始转向农业 | B.削弱了公有制经济的主导地位 |

| C.未能从根本上突破斯大林模式 | D.推行了优先发展重工业的政策 |

材料一 在社会主义中国创办经济特区本身就是个新生事物。邓小平反复强调:“经济特区还是个试验”,“深圳的重要经验就是敢闯”.借助政府给予的优惠政策和经济活动自主权,经济特区率先实现经济起飞。从某种意义上说,深圳、珠海、汕头、厦门、海南等5大经济特区,为当时中国经济发展急需解决的全局性问题--由计划经济向社会主义市场经济探索、由内向型经济向外向型经济转型贡献了经验。

——摘编自侯名芬《我国创办经济特区的历史进程与当代价值新论---纪念改革开放40周年》

材料二 1985年戈尔巴乔夫执政后,苏联提出了“加速国家社会经济发展的战略方针”,要求在15年内使国民收入和工业总产值翻一番.从法律上打破了单一的公有制,规定企业实行自负盈亏、自主经营等。但是,“加速战略”仓促上马,阻力较大,对企业改革的宏观决策缺乏具体可行的配套措施,以致各项改革效果不佳。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史》

(1)依据材料一,结合所学,概括20世纪80年代初中国创办经济特区的意义,概述20世纪80年代中国进一步推动向“外向型经济”转型的重要举措。

(2)根据材料二,结合所学,分析导致“加速战略”效果不佳的主要因素,结合中苏80年代改革谈谈你的认识。

| A.苏联共产党的性质发生改变 |

| B.苏联共产党的阶级基础明显改变 |

| C.苏联共产党将引领世界实现和平 |

| D.苏维埃社会主义共和国联盟解体 |

| A.经济学家成为改革的主导力量 | B.物价问题成为改革的重中之重 |

| C.经济改革领域出现过激的倾向 | D.新经济政策重新成为改革路径 |

| A.改革造成了思想意识的混乱,加剧社会动荡 | B.加盟共和国被赋予过多权力,离心倾向加强 |

| C.戈尔巴乔夫改革损害了国家的利益遭到反对 | D.外部资本主义势力国家对苏联的压制和渗透 |