真题

1 . 民生问题是古今中外社会发展的重大问题。阅读材料,回答问题。

材料一 晁错说:“民贫则奸邪生。贫生于不足,不足生于不农,不农则不地著(定居);不地著则离乡轻家,民如鸟兽,虽有高城深池,严法重刑,犹不能禁也。”

――《汉书□食货志》

材料二 唐太宗说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”

――《贞观政要□君道》

(1)依据材料一、二归纳中国古代明君贤人的治国思想。结合所学知识,说明唐太宗是如何实践这一思想的?

材料三 1924年8月孙中山指出,我们国民党的民生主义,目的就是要把社会上的财源弄到平均,不过办法不同。

——摘编自孙中山《三民主义》

(2)孙中山解决民生问题最初的主张是什么?材料三中所提的“办法”与最初的主张有何主要变化?结合材料和所学知识,说明这种变化的历史背景。

材料四 英国于1946年8月通过国民保障法,规定投保职工在就业、退休、怀孕、工伤、疾病、死亡等情况下可以申请补助;11月通过国民医疗保健制度;1948年颁布国民援助法,由政府拨款给贫困者以社会违法救济。德国也通过保险、救济、补助等社会保障手段来缓和私有制和竞争所必然的社会冲突。

――摘编自段炳林《世界当代史》等

(3)依据材料四和所学知识说明西方国家如何确立福利制度?这种制度有何作用?

材料五 1950年后,苏联国防工业获得重大突破,但工业消费品供应不足,而且质量较差,农业发展缓慢,到1953年全苏人均粮食仍低于1913年,集体农庄向国家义务交售了粮食总产量的60%和全部甜菜与皮棉,农庄庄员的劳动报酬很低,这种状况在此后很长时间内没有得到根本的改善。

——摘编自段炳林《世界当代史》

(4)依据材料五归纳出苏联在发展国民经济上存在的问题。结合所学知识分析其原因和最终导致的社会后果。

材料六 1980年邓小平指出:“近三十年来,经过几次波折始终没有把我们的工作着重点撞到社会主义建设这方面来……社会生产力的发展不快、不稳、不协调……”1980年又指出:“人民现在为什么拥护我们?就是这十年有发展,发展很明显。”

——摘编自《邓小平文选》

(5)指出材料六中所说的“几次波折”中最严重的一次。结合说学知识概括指出,我国社会主义现代化建设新时期“发展”在国计民生方面取得的成就,并说明其原因。

(6)综上,谈谈古今中外在民生问题上的经验教训。

材料一 晁错说:“民贫则奸邪生。贫生于不足,不足生于不农,不农则不地著(定居);不地著则离乡轻家,民如鸟兽,虽有高城深池,严法重刑,犹不能禁也。”

――《汉书□食货志》

材料二 唐太宗说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”

――《贞观政要□君道》

(1)依据材料一、二归纳中国古代明君贤人的治国思想。结合所学知识,说明唐太宗是如何实践这一思想的?

材料三 1924年8月孙中山指出,我们国民党的民生主义,目的就是要把社会上的财源弄到平均,不过办法不同。

——摘编自孙中山《三民主义》

(2)孙中山解决民生问题最初的主张是什么?材料三中所提的“办法”与最初的主张有何主要变化?结合材料和所学知识,说明这种变化的历史背景。

材料四 英国于1946年8月通过国民保障法,规定投保职工在就业、退休、怀孕、工伤、疾病、死亡等情况下可以申请补助;11月通过国民医疗保健制度;1948年颁布国民援助法,由政府拨款给贫困者以社会违法救济。德国也通过保险、救济、补助等社会保障手段来缓和私有制和竞争所必然的社会冲突。

――摘编自段炳林《世界当代史》等

(3)依据材料四和所学知识说明西方国家如何确立福利制度?这种制度有何作用?

材料五 1950年后,苏联国防工业获得重大突破,但工业消费品供应不足,而且质量较差,农业发展缓慢,到1953年全苏人均粮食仍低于1913年,集体农庄向国家义务交售了粮食总产量的60%和全部甜菜与皮棉,农庄庄员的劳动报酬很低,这种状况在此后很长时间内没有得到根本的改善。

——摘编自段炳林《世界当代史》

(4)依据材料五归纳出苏联在发展国民经济上存在的问题。结合所学知识分析其原因和最终导致的社会后果。

材料六 1980年邓小平指出:“近三十年来,经过几次波折始终没有把我们的工作着重点撞到社会主义建设这方面来……社会生产力的发展不快、不稳、不协调……”1980年又指出:“人民现在为什么拥护我们?就是这十年有发展,发展很明显。”

——摘编自《邓小平文选》

(5)指出材料六中所说的“几次波折”中最严重的一次。结合说学知识概括指出,我国社会主义现代化建设新时期“发展”在国计民生方面取得的成就,并说明其原因。

(6)综上,谈谈古今中外在民生问题上的经验教训。

您最近一年使用:0次

真题

2 . 国家政策与知识分子的命运息息相关。阅读材料,回答问题。

材料一乾隆年间,朝廷罗致大批文人分批编纂书籍,完成了一大批图书,其数量之多,范围之广,是前代所不及的。此举被称为是“稽古右文,崇儒兴学”的盛事。但与此同时,又蓄意借此以收缴并销毁一切被认为“违禁”的书籍文献,先后制造了50余起文字狱。“避席畏闻文字狱,著书都为稻粱谋”,就是笼罩在文字狱恐怖之下的知识分子状况的真是写照。

——摘编自韦庆远《明清史续析》

材料二(斯大林时期的苏联)怀疑主义、独立思想,都是没有活动余地的。没有自由工会,没有出版自由和结社自由,充其量只有对宗教的有限的宽容。适应这个体系的某些苏维埃犹太人却发现自己受到较多的宽容,有些人甚至取得了重要岗位。但是多数犹太人仍面临着怀疑和不信任,而且在宗教事务上受到困扰。艺术、文学,甚至科学都变成了政治宣传的工具。创新性、试验性的作品——以及从事它们的人员——在苏维埃文化生活中消失了。

——摘编自[美]R.R.帕尔默《现代世界史》

材料三邓小平说:我们要实现现代化,必须有知识,有人才。要反对不尊重知识分子的错误思想,要重视知识,重视从事脑力劳动的人,要承认这些人是劳动者。

对于恢复高等院校正常的招生制度,邓小平在1975年就有过这方面的设想,但由于“四人帮”发动了“反击右倾翻案风”运动而未能实现。但他从中华民族的长远利益和国家的长远发展出发,对此事一直念念不忘。(1977年)邓小平果断恢复高考的战略决策,顺民意,得民心,改变了整个中国的面貌和整整一代甚至几代中国青年的命运。(他们)为中国的改革开放和社会主义现代化建设的蓬勃发展,展示着骄人的才华,贡献着无尽的力量。

——摘编自薛庆超《革故与鼎新:红墙决策》

(1)材料一反映了清朝的哪些史实?结合所学知识,分析这些史实的影响。

(2)根据材料二,归纳这一时期苏联思想文化状况的特点;结合所学知识,说明这一状况带来的严重后果及产生的根源。

(3)指出材料三体现的邓小平的思想以及他决定恢复高考的动机;根据材料三并结合所学知识,说明邓小平这种思想和恢复高考的决定对当时知识分子和中国青年命运的影响。

(4)在实现国家“十二五”规划的宏伟蓝图中,你认为应该怎样充分调动知识分子的积极性?

材料一乾隆年间,朝廷罗致大批文人分批编纂书籍,完成了一大批图书,其数量之多,范围之广,是前代所不及的。此举被称为是“稽古右文,崇儒兴学”的盛事。但与此同时,又蓄意借此以收缴并销毁一切被认为“违禁”的书籍文献,先后制造了50余起文字狱。“避席畏闻文字狱,著书都为稻粱谋”,就是笼罩在文字狱恐怖之下的知识分子状况的真是写照。

——摘编自韦庆远《明清史续析》

材料二(斯大林时期的苏联)怀疑主义、独立思想,都是没有活动余地的。没有自由工会,没有出版自由和结社自由,充其量只有对宗教的有限的宽容。适应这个体系的某些苏维埃犹太人却发现自己受到较多的宽容,有些人甚至取得了重要岗位。但是多数犹太人仍面临着怀疑和不信任,而且在宗教事务上受到困扰。艺术、文学,甚至科学都变成了政治宣传的工具。创新性、试验性的作品——以及从事它们的人员——在苏维埃文化生活中消失了。

——摘编自[美]R.R.帕尔默《现代世界史》

材料三邓小平说:我们要实现现代化,必须有知识,有人才。要反对不尊重知识分子的错误思想,要重视知识,重视从事脑力劳动的人,要承认这些人是劳动者。

对于恢复高等院校正常的招生制度,邓小平在1975年就有过这方面的设想,但由于“四人帮”发动了“反击右倾翻案风”运动而未能实现。但他从中华民族的长远利益和国家的长远发展出发,对此事一直念念不忘。(1977年)邓小平果断恢复高考的战略决策,顺民意,得民心,改变了整个中国的面貌和整整一代甚至几代中国青年的命运。(他们)为中国的改革开放和社会主义现代化建设的蓬勃发展,展示着骄人的才华,贡献着无尽的力量。

——摘编自薛庆超《革故与鼎新:红墙决策》

(1)材料一反映了清朝的哪些史实?结合所学知识,分析这些史实的影响。

(2)根据材料二,归纳这一时期苏联思想文化状况的特点;结合所学知识,说明这一状况带来的严重后果及产生的根源。

(3)指出材料三体现的邓小平的思想以及他决定恢复高考的动机;根据材料三并结合所学知识,说明邓小平这种思想和恢复高考的决定对当时知识分子和中国青年命运的影响。

(4)在实现国家“十二五”规划的宏伟蓝图中,你认为应该怎样充分调动知识分子的积极性?

您最近一年使用:0次

真题

3 . 在探讨“中国计划经济的形成和变革”问题时,某同学发现在20世纪30年代中国兴起了一股计划经济思潮,并摘录了以下材料。请根据材料,结合所学知识,在下列问题的指引下,进行深入探究。

材料:

许多人,“对苏俄表示同情之美感,有的甚至替它大事鼓吹,以为苏俄成功之秘诀,在于它的社会经济制度,因为这个制度是有计划的,有组织的”。

——据《东方杂志》(1933年)

“在内外层层叠叠的高压状态底下的中国,最急需的是“整个地实行社会主义的统制经济(计划经济)和集体生产”。

——据《申报月刊》(1933年)

“左倾的也好,右倾的也好,大家都承认放任经济的末日到了”

——据《独立评论》(1934年)

(1)从国际和国内两方面分析20世纪30年代计划经济思潮在中国兴起的原因。

(2)分析20世纪50年代中国选择计划经济体制的原因,并简述这一体制对经济建设的影响。

(3)20世纪70年代以来,世界范围内兴起了经济调整之风。概括指出20世纪70年代西方发达国家经济政策进行了怎样的调整;简述改革开放以来中国经济体制改革不断深化的表现。

(4)通过上述探究学习,你获得什么历史启示?

材料:

许多人,“对苏俄表示同情之美感,有的甚至替它大事鼓吹,以为苏俄成功之秘诀,在于它的社会经济制度,因为这个制度是有计划的,有组织的”。

——据《东方杂志》(1933年)

“在内外层层叠叠的高压状态底下的中国,最急需的是“整个地实行社会主义的统制经济(计划经济)和集体生产”。

——据《申报月刊》(1933年)

“左倾的也好,右倾的也好,大家都承认放任经济的末日到了”

——据《独立评论》(1934年)

(1)从国际和国内两方面分析20世纪30年代计划经济思潮在中国兴起的原因。

(2)分析20世纪50年代中国选择计划经济体制的原因,并简述这一体制对经济建设的影响。

(3)20世纪70年代以来,世界范围内兴起了经济调整之风。概括指出20世纪70年代西方发达国家经济政策进行了怎样的调整;简述改革开放以来中国经济体制改革不断深化的表现。

(4)通过上述探究学习,你获得什么历史启示?

您最近一年使用:0次

真题

4 . 阅读下列材料,回答相关问题。

材料一

注:图一为共产国际代表马林;图二为1950年初中苏签订友好条约;图三为苏联专家指导中国工人;图四为中国留学生在莫斯科大学。

材料二

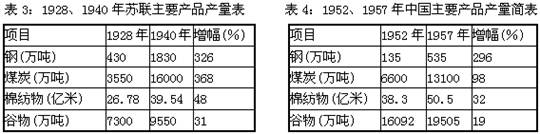

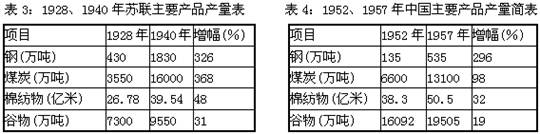

——《世界现代史参考资料》,《新中国五十五年统计资料汇编》

材料三 l933年,(苏联)宣布实行农产品义务交售制。……提高工业品的出售价格,压低农产品的收购价格,……以加快(工业化)资金积累。

1953年,中国实行以固定价格强制收购粮食的制度,……为拟定的工业化规划提供资源,……低价的收购制度提供了把物资部分无偿地转出农业部门的手段。

——摘编自齐世荣《世界史·现代史编》、费正清《剑桥中华人民共和国史》

请回答:

(1)材料一中图一人物对中国革命的帮助主要体现在哪些方面?参照图片并结合所学知识,分析苏联的支持对建设新中国的主要作用。

(2)根据材料二、三,概括20世纪二三十年代苏联和五十年代中国经济发展的主要相似特点及存在的主要问题,并分析新中国存在这些问题的主要原因。

材料一

注:图一为共产国际代表马林;图二为1950年初中苏签订友好条约;图三为苏联专家指导中国工人;图四为中国留学生在莫斯科大学。

材料二

——《世界现代史参考资料》,《新中国五十五年统计资料汇编》

材料三 l933年,(苏联)宣布实行农产品义务交售制。……提高工业品的出售价格,压低农产品的收购价格,……以加快(工业化)资金积累。

1953年,中国实行以固定价格强制收购粮食的制度,……为拟定的工业化规划提供资源,……低价的收购制度提供了把物资部分无偿地转出农业部门的手段。

——摘编自齐世荣《世界史·现代史编》、费正清《剑桥中华人民共和国史》

请回答:

(1)材料一中图一人物对中国革命的帮助主要体现在哪些方面?参照图片并结合所学知识,分析苏联的支持对建设新中国的主要作用。

(2)根据材料二、三,概括20世纪二三十年代苏联和五十年代中国经济发展的主要相似特点及存在的主要问题,并分析新中国存在这些问题的主要原因。

您最近一年使用:0次

真题

5 . 分析图文资料,完成下列各题。

中亚地区与我国西部有长达3300千米的边界线,是当今世界石油、天然气等资源储量最丰富的地区之一。苏联的解体和中亚五国的独立,凸显了中亚地区在国际战略国局中的地位。

材料一

1941年苏联卫国战争爆发后,苏联国防委员会决定,把莫斯科、列宁格勒以及国家中心地区其他工业城市的特大工厂的设备、物资、人力资源全部或部分迁移到大后方,即乌拉圭、西伯利亚和中亚地区。截至1941年底,被迁走并迅速投产的工业企业已达1523家,其中有1360家属于国防工业部门。随后成立了国家疏散工作委员会,制定企业疏散问题的法令。苏联国防委员会和国家疏散工作委员会统筹领导疏散工作。

1942年前8个月的统计表明,上述地区的工业产品总值已经达到344亿卢布,而1940年全年只有480亿卢布。1942年12月苏联国家计划委员会指出,在国家东部地区的辽阔土地上重建的疏散企业是机械制造业取得的最重要成果,这是一个地理分布方面的巨大飞跃。

材料三

冷战后,中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦为加强睦邻互信与友好合作关系,就边界地区相互信任和边界地区互相裁减军事力量问题举行谈判,在此基础上形成了“上海五国”机制。

2001年6月,上述五国和乌兹别克斯坦在“上海五国”的基础上,为加强政治、安全、外交、经贸、人文等方面的合作,成立“上海合作组织”。上海合作组织的成立为加强中国与中亚各国的合作奠定了基础。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出苏联完成企业大转移的特点和意义。

(2)中亚地区历史上是连接东西方文明的纽带,列举汉、唐时体现这一纽带作用的具体史实。

(3)结合本题材料和所学政治常识,分别说明中国加强与中亚国家合作的出发点和有利条件。

中亚地区与我国西部有长达3300千米的边界线,是当今世界石油、天然气等资源储量最丰富的地区之一。苏联的解体和中亚五国的独立,凸显了中亚地区在国际战略国局中的地位。

材料一

1941年苏联卫国战争爆发后,苏联国防委员会决定,把莫斯科、列宁格勒以及国家中心地区其他工业城市的特大工厂的设备、物资、人力资源全部或部分迁移到大后方,即乌拉圭、西伯利亚和中亚地区。截至1941年底,被迁走并迅速投产的工业企业已达1523家,其中有1360家属于国防工业部门。随后成立了国家疏散工作委员会,制定企业疏散问题的法令。苏联国防委员会和国家疏散工作委员会统筹领导疏散工作。

1942年前8个月的统计表明,上述地区的工业产品总值已经达到344亿卢布,而1940年全年只有480亿卢布。1942年12月苏联国家计划委员会指出,在国家东部地区的辽阔土地上重建的疏散企业是机械制造业取得的最重要成果,这是一个地理分布方面的巨大飞跃。

——摘编自《苏联社会主义经济史》

材料三

冷战后,中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦为加强睦邻互信与友好合作关系,就边界地区相互信任和边界地区互相裁减军事力量问题举行谈判,在此基础上形成了“上海五国”机制。

2001年6月,上述五国和乌兹别克斯坦在“上海五国”的基础上,为加强政治、安全、外交、经贸、人文等方面的合作,成立“上海合作组织”。上海合作组织的成立为加强中国与中亚各国的合作奠定了基础。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出苏联完成企业大转移的特点和意义。

(2)中亚地区历史上是连接东西方文明的纽带,列举汉、唐时体现这一纽带作用的具体史实。

(3)结合本题材料和所学政治常识,分别说明中国加强与中亚国家合作的出发点和有利条件。

您最近一年使用:0次