材料:

许多人,“对苏俄表示同情之美感,有的甚至替它大事鼓吹,以为苏俄成功之秘诀,在于它的社会经济制度,因为这个制度是有计划的,有组织的”。

——据《东方杂志》(1933年)

“在内外层层叠叠的高压状态底下的中国,最急需的是“整个地实行社会主义的统制经济(计划经济)和集体生产”。

——据《申报月刊》(1933年)

“左倾的也好,右倾的也好,大家都承认放任经济的末日到了”

——据《独立评论》(1934年)

(1)从国际和国内两方面分析20世纪30年代计划经济思潮在中国兴起的原因。

(2)分析20世纪50年代中国选择计划经济体制的原因,并简述这一体制对经济建设的影响。

(3)20世纪70年代以来,世界范围内兴起了经济调整之风。概括指出20世纪70年代西方发达国家经济政策进行了怎样的调整;简述改革开放以来中国经济体制改革不断深化的表现。

(4)通过上述探究学习,你获得什么历史启示?

材料一:1929年,美国爆发了经济大危机,国民经济陷入绝境。从1933年开始,政府一改原有的经济政策,大力进行改革,使经济在1933年夏和1934年春开始小幅度回升,1936年和1937年出现明显的复兴迹象,国民经济状况得到显著改善。

(1)材料一中所说的“原有的经济政策”是指什么政策?改革后开创了怎样的经济发展新模式?

材料二:在斯大林体制下,苏联社会主义建设曾取得巨大成就。1940年工业总产值跃居欧洲第一,世界第二。后来,该体制的弊端日益突出,虽历经几次改革,都没有实质性的变化。到20世纪80年代,苏联经济陷入困境,出现了危机。

材料三:20世纪50年代开始,中国的经济体制基本采用苏联模式,经济建设取得过巨大成就,但是后来社会经济却逐渐丧失了活力。十一届三中全会后,中国开始进行经济体制改革,20世纪90年代后,逐步形成了新的经济体制,国民经济高速发展。

(2)依据材料二、三和所学知识,指出苏联、中国经济体制曾经共有的特征是什么?并说明中国自1978年以后是怎样一步步突破这种旧体制模式的?

(3)综上,纵观经济发展模式的调整过程,你得到哪些启示?

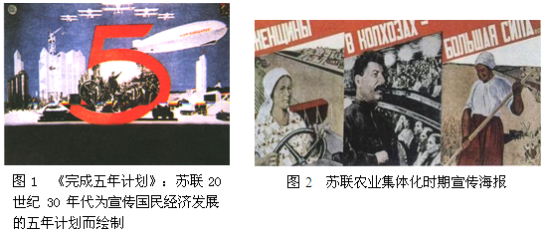

材料一 斯大林时期的海报

材料二

图三

漫画《罗斯福给山姆大叔看病》。坐着的老者比喻美国,中间站立医生指罗斯福,罗斯福身边站的是护士(护士衣服上写着“国会”)。图中文字翻译为:当然,如果我们得不到预期的结果,就不得不改变救济方案。

材料三

图四

图四为1984年10月1日,首都群众游行时的照片。北京大学学生在游行队伍进行中意外打出横幅——“小平您好”!这句话感情真挚,亲切地表达了对邓小平同志的敬意,也表达了对党的十一届三中全会来的路线方针政策的衷心拥护。

(1)指出材料一中图一、图二所反映的经济政策,并说明其内在联系。

(2)根据漫画(图三)寓意,指出国会在罗斯福新政中起到的作用。结合所学知识指出罗斯福给山姆大叔开的“药方”有哪些?

(3)结合时代背景指出北大学生拥护的“路线方针政策”主要是什么?比较三则材料中所使用的图片在类型上有何不同。

4 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一 斯大林成为苏联最高统治者之后,很快结束了列宁的新经济政策,击败了坚持新经济政策的布哈林,1929年公开宣布停止实施新经济政策,在全国范围内加速开展农业全盘集体化和社会主义工业化运动,在事实上采纳了托洛茨基的“超工业化”的建国思想。

——老曲《苏联的颜色革命始于赫鲁晓夫》

材料二 在某种意义上,有人说他挽救了市场经济,就是说,市场经济不是没有毛病,出了一些毛病,在三十年代的时候,他引进了一些新政,然后是市场经济又回到了一个比较健康发展的轨道……开创了市场经济的新模式。

——《大国崛起》解说词

材料三 形成于一定时空之中的,不断发展变化的,具有鲜明特点的经济发展方式,常常称之为经济发展模式。某一经济运行主体如果在一定时间内能够取得突出的经济成就,其发展模式就必然引起人们的重视,导致处于危机或竞争弱势的国家,予以研究甚至学习模仿,在经济发展模式的相互借鉴中,推动世界经济走向复兴与繁荣。

——摘编自李明玉《世界各国的经济发展模式》

(1)据材料一并结合所学知识,指出斯大林时代的经济政策与新经济政策相比有哪些重大调整。

(2)根据材料二和所学知识,指出这种“新模式”的含义。并列举出“他挽救了市场经济”的措施。

(3)运用所学知识,结合材料三,以20世纪主要经济发展模式探索的史实论证“在经济发展模式的相互借鉴中,推动世界经济走向复兴与繁荣”。

5 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一 (苏联)国家通过农业税(后改所得税)义务交售、实物支付等方式,拿走了集体农庄很大一部分产品。这种方式实际上带有近乎无偿占有或半无偿占有的性质,……使庄员很大程度上失掉了对自己生产成果的物质兴趣。

——包雅玮:《评析我国高级社与前苏联集体农庄之差异》

材料二

人民公社时期中国粮食收购量及其占产量的比重(单位:万吨)

| 年份 | 产量 | 收购 | 收购量占产量(%) |

| 1958 | 20000 | 5876.0 | 29.4 |

| 1959 | 17000 | 6740.5 | 39.7 |

| 1960 | 14350 | 5105.0 | 35. |

——中华人民共和国农业部计划司:《中国农业经济统计大全》(1949—1986)

材料三 1958出台的《中华人民共和国户口登记条例》,正式确立了户口迁移审批制度和凭证落户制度,以法规的形式限制农村户口迁往城镇。近年来,全国各地逐渐全面放宽大中小城市户籍政策,鼓励人口转移到大中小城市。

(1)材料一、二的分配方式存在什么共同问题?结合所学知识分析产生这些问题的相似背景。列举后来两国为改变这种状况所采取的措施。

(2)依据材料三并结合史实,分别指出我国50年代“限制农村户口迁往城镇”和近年来放宽农村人口迁移的主要原因。

6 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一 20世纪20年代初至30年代中期,资本主义各国进步人士,或者以朝圣式的拜谒,或者以记者式的评述,或者以文人式的寻味,奏响了一曲访苏交响曲。他们称赞新生的苏联是“一块让人类再次得救的新大陆”,“代表着人类精神的新方向”。但也有一些西方进步人士对苏联国内政策进行了坦率的批评。1935年访问苏联的法国作家罗曼·罗兰写道:苏联显示了“无比高涨的管理生命力和青春活力,正在为全人类更美好更灿烂的未来而工作”,另一方面苏联“正在不人道地形成贱民阶级……青年人不可能自由地将自己的智力成就和思想与他们的西方朋友相比较,真担心有朝一日突然发生社会动荡”。

材料二 “我们必须考虑积累的界限问题,投资的最大界限问题,在这里我们弦绷得太紧了,把它绷得太紧,使商品荒更加尖锐化,已经不行了……”从供求关系平衡角度作详尽的分析,这自然不是“表面的缺点,不是形式上的疏忽,而是一个深刻内在的错误”。

——苏共领导人之一布哈林《一个经济学家的札记》(1928年)

(1)结合材料一和所学知识,分析20世纪20年代初至30年代中期西方进步人士称赞苏联的主要原因。

(2)材料一、二批评了苏联社会中的哪些不健康现象?上述现象反映了苏联工业化中存在着什么严重问题?

7 . 近代以来,世界各国为了实现近(现)代化进行了不懈的努力,苏联的经济近代化探索给世界提供了丰富的经验教训。阅读下列材料,回答问题。

材料一 1919年初,苏维埃政权颁布了有关余粮收集制的法令,规定农民除保留口粮、种子粮和饲料粮外,全部余粮按国家的价格交售给国家。……余粮收集制……保证了对前线红军的粮食供应,成为扭转战局的一个重要因素。

——引自人教版教材

材料二 1920年底,苏俄国内战争基本结束。在经历了四年世界大战和三年国内战争之后,整个国家已是满目疮痍……1920~1921年,苏俄遭遇大旱灾,导致粮食十分匮乏,许多人死于饥饿。经济危机引起严重的政治危机。……国内战争基本结束后,农村实行的余粮收集制非但没有取消,反而得到了强化。这引起了在战争期间默默承受重负的农民的强烈不满。在城市里,许多工人因生活条件恶化也心怀不满,纷纷罢工。……1921年2月28日,波罗的海舰队主要基地喀琅施塔得发生水兵叛乱……表明国内不满情绪已经非常严重,苏维埃政权面临严重的政治危机。

——引自人民版教材

材料三 1913~1937年俄国/苏联工业产值及重要工业产品在欧洲和世界的排名

注:①与资本主义各国在1929年的生产规模比较。

(1)材料一表述的苏俄当时实行的经济政策通常被称为什么政策?

(2)根据材料二分析苏俄新经济政策实施的背景。

(3)材料三反映20年代末到30年代苏联经济发展的方针是什么?根据材料三并结合所学知识总结苏联在工业发展方面的经验教训。

材料一 1931年苏联购买的机器设备约占世界机器设备出口总额的1/3,1932年上升50%左右。同年,苏联向美国购买的机器设备占美国机器设备出口总量的50%,占英国同类产品出口总量的90%。

1936年苏联的一个文件报道,1932年在重工业部门工作的各种外国专家约有6800人,另一个苏联文件报道,约有1700名美国工程师在重工业部门工作。……1929~1932年,美国出现了大的不景气,工程师们去苏联是由于他们在美国找不到工作。

在1926年以前,苏联只从西方得到数量不大的短期公司贷款,而且利率高达15%~20%。危机发生以后,1929年英国开始实行对苏出口的信用保证制度。……1935年,苏联从德国获得它历史上得到的第一笔财政贷款,期限5年,利率仅6%。1936年英国给予苏联的一笔贷款利率又下调为5.5%。

——摘编自萨顿《西方技术与苏联经济的发展(1930~1945)》

(1)根据材料一,指出20世纪30年代的大危机为苏联的工业化提供了哪些有利条件。

材料二 斯大林在20世纪20年代后期批判托洛茨基说的利用西方的资金和技术会造成经济上对资本主义国家的依赖和被控制时说:“以为社会主义经济是一种绝对闭关自守,绝对不依赖周围各国国民经济的东西,这就是愚蠢之至……引进技术和设备是为了增强自身的生产力,保证苏联的经济独立,而不是使苏联变成依赖于国际资本主义的小螺丝钉。”

——摘编自《斯大林全集》

(2)根据材料二,苏联能够抓住有利时机,发展本国经济的重要先决条件是什么?

材料三 1933年8月14日,苏联杂志《为了工业化》上写道:“美国的商业和科学与布尔什维克的智慧相结合,在三四年内已经产生了巨大的效果。”

材料四 1933年,美国罗斯福政府承认苏联:“事情的真相是,承认是得到了渴求俄国市场的企业界人士广泛赞颂的,罗斯福的决策仅仅是使美国的行动与世界上大多数其他国家相一致而已”。

——摘编自莫里森《美利坚共和国的成长》

(3)根据材料三、材料四并结合所学知识,概括20世纪30年代苏联工业化的主要成就,并分析其历史影响。

(4)综上所述,请你谈谈苏联工业化对我国社会主义现代化建设的启示。

9 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一增加财富、建立社会主义社会的真正的和唯一的基础只有一个,这就是大工业。如果没有资本主义的大工厂,没有高度发达的大工业,那就根本谈不上社会主义,而对于一个农民国家来说更谈不上社会主义了……不挽救重工业,不恢复重工业,我们就不能建成任何工业,而没有工业,我们就会灭亡而不成其为独立国家。

——摘编自《列宁全集》

材料二苏维埃国家在原则上不能靠采取如劫掠殖民地或战败国人民一类的龌龊办法吸收工业化资金。至于借用外债的这种办法,苏联却没有加以利用的机会,因为资本主义国家拒绝借款给苏联。

——摘编自《斯大林选集》

材料三党知道战争日益逼近,没有重工业就无法保卫国家……因此我国共产党也就拒绝了“通常的”工业化道路,而从发展重工业开始来实行国家工业化。

——摘编自《斯大林选集》

材料四党在过渡时期的总路线和总任务是要在一个相当长的时期内基本上实现国家的工业化……从1953年起,我们就要进入大规模经济建设了,准备以20年时间建成中国的工业化……但是首先重要并能带动轻工业和农业发展的是建设重工业;《论十大关系》实际上是思考开辟一条跟苏联有所不同的中国工业化道路的问题;中共八大进一步确定了社会主义建设的战略目标,即“尽可能迅速地实现国家工业化”……实现国家工业化是中国人民百年来梦寐以求的理想。

——摘编自《中国共产党历史》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明当时苏维埃政权为什么要实施快速工业化战略。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析十月革命胜利后苏维埃政权是如何为工业化打基础并找到资金的。

(3)材料三中所说的“通常的”工业化道路是什么?结合材料二、材料三,以英国为例加以说明。

(4)根据上述材料并结合所学知识,阐明新中国成立初期工业化的基本设想。

10 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 到1952年,中国的工农业生产不仅达到了战前的最高点,而且超过了1949年产量的77.5%……该计划(第一个五年计划)号召建设694个工业项目,其中的156个工厂将在苏联援助下修建……在预算总支出中,58.2%投入工业建设,19.2%投入交通、邮政和电讯业,7.6%投入农业、林业和水利业,7.2%投入文化、教育和卫生事业。

1956年的工业产量出现了突飞猛进的增长,超过了前一年的25%,同时资本投入也增加了60%。虽然增长步伐在1957年慢了下来,但根据“1952年的固定物价”,第一个五年计划仍超额完成了原有目标的17%。钢产量达530万吨,生铁产量达580万吨,电力产量达193亿千瓦——各项产量均比原有指标增长了25%。

——摘编自徐中约《中国近代史》

材料二 1928年,斯大林开始实行由国家计划委员会制定的第一个五年计划。在农业方面……虽然苏联政府成功地消灭了几乎所有的私人农场,但集体化农业的产量却被证明是非常令人失望的。苏联农场用多出50%的土地耕种,用多出10倍的人力劳动,但其产量却只有美国农场产量的四分之三。

这里应该强调指出的一点是,苏联经济的发展是在不顾苏联公民的愿望、使他们受损的情况下取得的;苏联公民被迫为将来而努力工作,忍受现在的贫困——当时消费品不仅匮乏而且昂贵并且质量低劣。

尽管苏联取得了五年计划的成就,但苏联社会在大多数西方人看来,似乎并不是一个值得仿效的社会主义乐园。不过另一方面,大多数西方人也都要承认,没有在五年计划下的工业的增长,苏联就不可能为在第二次世界大战中打败希特勒做出那么大的贡献。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

根据材料一、二并结合所学知识,分析中苏两国开始实施五年计划的相似历史背景,并指出两国实施计划过程中各自的特点。