材料一 赫鲁晓夫顶住了压力,勇敢地站出来揭露斯大林,破除个人迷信,成为苏联第一个改革者,在苏联历史上留下了不能抹杀的深深印痕。勃列日涅夫执政初期,对改革持积极态度,力图通过改革扭转经济下滑趋势。但从20世纪70年代上半期开始,保守、僵化与停止改革的趋势日益明显。

——摘编自陆南泉《对苏联改革历史的回顾与再思考》

材料二 戈尔巴乔夫改革比中国改革起步晚,当时中国已经有了很大发展,但戈尔巴乔夫并没有吸取中国的经验,仍受制于传统社会主义理念,其出发点是反对私有制,反对市场经济,仍在完善苏联的计划经济体制。1987年开始的经济体制改革,仍视市场为资本主义的,并没有超出当年改革的范畴,用国家订货代替国家计划,实质未变。

——摘编自左凤荣《对戈尔巴乔夫改革失败主要原因的思考》

(1)据材料一并结合所学,说明赫鲁晓夫改革的主要影响;分析赫鲁晓夫和勃列日涅夫改革最终陷入困境的共同原因。

(2)据材料二,指出戈尔巴乔夫改革的严重缺陷;结合所学知识,说明此时中国经济体制改革的成效。

(3)综合上述材料并结合所学知识,说明改革给我们带来哪些启示。

材料一 赫鲁晓夫顶住了压力,勇敢地站出来揭露斯大林,破除个人迷信,成为苏联第一个改革者,在苏联历史上留下了不能抹煞的深深印痕。勃列日涅夫执政初期,对改革持积极态度,力图通过改革扭转经济下滑趋势。但从20世纪70年代上半期开始,保守、僵化与停止改革的趋势日益明显。

——摘编自陆南泉《对苏联改革历史的回顾与再思考》

材料二 戈尔巴乔夫改革比中国改革起步晚,当时中国已经有了很大发展,但戈尔巴乔夫并没有吸取中国的经验,仍受制于传统社会主义理念,其出发点是反对私有制,反对市场经济,仍在完善苏联的计划经济体制。1987年开始的经济体制改革,仍视市场为资本主义的,并没有超出当年改革的范畴,用国家订货代替国家计划,实质未变。

——摘编自左凤荣《对戈尔巴乔夫改革失败主要原因的思考》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,说明赫鲁晓夫改革的主要影响,分析赫鲁晓夫和勃列日涅夫改革最终陷入困境的共同原因。

(2)据材料二,指出戈尔巴乔夫改革的严重缺陷。结合所学知识,说明此时中国经济体制改革的成效。

(3)综合上述材料并结合所学知识,说明导致中苏改革呈现不同局面的主要因素。

材料一 列宁晚年已经深感对党和国家官员实行监督以杜绝官僚主义和腐败现象,防止个人专断问题的重要性,可惜列宁逝世过早,并未找到一个好的办法。后来,苏联逐渐背离了十月革命为建立比资本主义国家更高民主的原则,党的民主空气缺乏,等级制度严格,领导个人专权常常导致一些重大决策的失误;缺乏有效监督致使党内产生特权阶层,引起党群关系的恶化,僵化的生产资料所有制常使国家财产被视为“无主人的财产”,生产成果分配的不合理使群众丧失了生产的兴趣;工农的主人地位仅仅成为宣传的口号。苏联共产党的演变不仅逐渐失去了与人民群众的血肉联系,更为后来的反对派反对共产主义提供了借口。

——摘编自《十月革命:必然性、历史意义和启迪》

材料二 1991年12月27日,谢瓦尔德纳泽对德国电视台发表谈话时表示,对苏联的解体感到“羞愧”和“耻辱”。乌克兰总统克拉夫说:“造成苏联今天的局面是谁的错?谁应该受到责难?苏联的解体是公开性时期开始的。”莫斯科出版的《独立报》则直接指出:“是的,戈尔巴乔夫造成了苏联的混乱,毁灭了这个帝国。”

——摘编自王斯德、钱洪《世界当代史》

(1)根据上述材料,概括苏联解体的原因。

(2)有人说“苏联解体标志着社会主义运动的失败”,这种观点对不对?为什么?

(3)从苏联解体中,我们应该吸取怎样的教训?

材料一 赫鲁晓夫担任苏共总书记后,决定东部大开发,以党的名义号召全国青年向荒地进军,一哄而上,掀起了苏联历史上有名的“开垦处女地运动”。由于选择优先发展农业,不符合当地的自然地理条件和环境,结果不仅粮食产量上不去,脆弱的生态环境也遭到严重破坏。1964年赫鲁晓夫下台,苏共承认这个时期农业政策有错误,开垦运动得以停止。

材料二

材料三 下表为1981-1990年苏联经济增长率(%)简表

| 年份 | 1981-1985 | 1986-1989 | 1990 |

| 社会总产值 | 3. 3 | 1.8 | -2 |

| 国民收入 | 3. 2 | 1.0 | -4 |

| 劳动生产率 | 3. 1 | -2 |

(1)根据材料一,概括赫鲁晓夫大力推广种植玉米给苏联农业带来的不良后果。

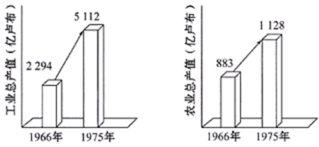

(2)材料二中图表反映的是哪一位苏联领导人执政时期的什么历史信息?

(3)材料三中,1990年苏联经济发展出现负增长的主要原因有哪些?综合上述材料,你可以得出哪些启示?

材料一 赫鲁晓夫农业改革的重要措施之一是大规模垦荒。1954—1960年,苏联先后开垦荒地四千多万公顷,同期全国粮食产量增长50%以上,其中三分之一就是由这些新开垦的土地提供的。由于经营管理不善,20世纪60年代初,垦荒区提供的粮食越来越少。1964年,苏联不得不从国外进口粮食。

材料二 勃列日涅夫改革分为三个阶段:第一阶段为20世纪60年代中期至70年代初,苏联工业总产值年均增长率为8.5%;第二阶段为20世纪70年代初到70年代末,1971—1975年,工业总产值年均增长率为7.4%,比前五年下降1.1%,其后五年又下降3.0%;第三阶段为20世纪70年代末到80年代初,1982年工业总产值仅增长2.8%。

材料三 “他摆弄这个国家,就像家庭主妇摆弄卷心菜一样。他认为只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里边的好心子,他不停地剥下去,一直到剥光为止。”

有人曾形象地说:“戈氏改革的手术刀不是挥向党身上的肿瘤,而是挥向了党的脖子。”

(1)根据材料一及所学知识,概括赫鲁晓夫改革失败的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出勃列日涅夫执政时期苏联经济发展的趋势及其原因。

(3)根据材料三和所学知识,谈谈你对戈尔巴乔夫改革的认识。

材料一 新经济政策全面实施后,农村富裕农民日益增多,到1927年大约有100万户。联共(布)领导人看待这一现象意见不一,担心市场发展会导致资本主义自发倾向的增长。同时还要利用工农产品价格上的剪刀差来加速工业建设资金的积累。1928年初,国家收购上来的粮食只有513万吨,比上年同期减少了189万吨。斯大林用行政手段加快农业集体化过程。集体化运动中,苏联建立起一套严密的行政命令体制,把农民束缚在农庄里,使农民失去生产和分配的自主权,农民生产积极性低下,农牧业生产长期停滞落后,严重阻碍了苏联经济的发展。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史现代史编》

材料二 从1988年起,戈尔巴乔夫着手改革苏联的农村经济关系,主要是在推行集体承包的同时,广泛实行家庭承包和个人承包的形式,允许农民终身占有和继承土地,鼓励农户独立经营。但由于苏联的农村人口只占 左右,且多是无法到城市谋生的老弱妇孺,没人愿意承包,因为他们无钱投资购买机器,靠人力有宅旁园地就够了。戈尔巴乔夫农业改革收效甚微,农业发展的低迷状态未能得到实质性改善,农民大失所望,最终以失败而告终,加速了苏联的解体。

左右,且多是无法到城市谋生的老弱妇孺,没人愿意承包,因为他们无钱投资购买机器,靠人力有宅旁园地就够了。戈尔巴乔夫农业改革收效甚微,农业发展的低迷状态未能得到实质性改善,农民大失所望,最终以失败而告终,加速了苏联的解体。

——摘编自邓倩《戈尔巴乔夫时期苏联的农业改革研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,说明苏联推进农业集体化的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳苏联农业政策调整失败的教训。

7 . 20世纪50~80年代苏联领导人赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫先后进行了经济改革。阅读下面材料,回答问题:

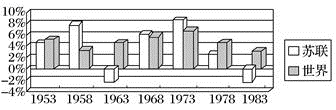

材料一1953~1983年苏联与世界实际GDP平均增长率对比(%)

材料二“他是徘徊在新旧时代十字路口的一名代表人物,他的一只脚跨进了新时代,而另一只脚又由于历史的原因,仍然深陷在旧时代的泥淖之中而不能自拔。”

——苏联《文学报》评论

材料三1986年在苏联流传的一则笑话:“这则笑话把苏联比做一列因铁轨已到尽头,无法继续前进的火车。每个领导人都以自己的方式处理这场危机:斯大林下令把司机和列车员枪决;赫鲁晓夫则为他们平反;勃列日涅夫把窗帘拉上并命令左右摇动列车,造成列车正在运行的假象;戈尔巴乔夫则拉开窗帘,把身子探出窗外大声喊道:前面没有铁轨了,前面没有铁轨了!”

——历史风云网

请回答:

(1)从材料一看,两位人物的经济改革对苏联经济的作用如何?20世纪80年代初,苏联经济状况如何?

(2)结合史实说明,如何理解材料二中的评价?

(3)材料三1986年苏联“无法继续前进”的根本原因何在?戈尔巴乔夫是如何解决“铁轨”问题的?结果如何?

材料一 赫鲁晓夫在1957年提出三四年内苏联的人均肉类、牛奶、黄油产量赶上美国的目标,为此不顾苏联的气候条件求各地都来扩种玉米以增加饲料。结果很多地方因气候条件恶劣造成玉米歉收,其他粮食作物也由于播种面积减少而减产。

材料二 勃列日涅夫时期苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产差不多占国民生产的40%。由于军备竞赛和改革停滞,生产效率和经营水平与西方发达国家的差距越来越大,人民的生活水平长期得不到较大的提高。

材料三 1985年,苏共总书记戈尔巴乔夫认为苏联必须进行根本性的变革和改造,提出了“加速国家的社会经济发展的战略方针”,并开始进行经济改革。1986—1988年,苏联经济不但没有加速发展,相反国民收入年均增长率仅为2.8%,低于1980—1985年的3.2%,戈尔巴乔夫认为,现行政治体制是经济改革没有取得成功的主要原因。

(1)从三则材料看出,苏联三位领导人当时改革的侧重点分别是什么?

(2)结合所学知识,你认为苏联解体的原因有哪些?

苏联虽然号称“最发达的社会主义国家”,但主要消费品长期供应不足。经过七十多年建设,1985年苏联人均GNP为3396美元,不仅落后于西方发达国家,而且还落后于亚洲、拉丁美洲一些国家。苏联人均收入为西方国家的三分之一左右,但由于苏联实行控制消费、高积累的政策,苏联人的生活水平与西方的差距更大。而且,主要消费品长期短缺、供给不足,经常需要凭票供应,暗藏了通货膨胀的危险,人民生活水平从革命前的居欧洲第五位下降到在八十年代的居世界第八十八位。1985年人均住房面积仅15平米,为西方国家50%;每百户汽车拥有量为14辆,仅为西方国家的17.50%。

——《全球通史》

请回答:

(1)上述材料反映了苏联社会发展的什么问题?

(2)出现上述问题的根本原因是什么?

(3)为解决上述问题曾进行过什么改革?结果如何?

(4)改革失败的原因是什么?有何启示?