1 . 2003年,美国经济学家斯蒂格利茨在《全球化及其不满》中提到“很多发展中国家对全球化的不满情绪”。近20年的时间过去,在其重著改版中又写道“全球化已经反噬了西方发达国家,这导致不满的砝码转移到了发达国家一方"。据此可知( )

| A.当今世界经济呈逆全球化道势 | B.全球化更有利于发展中国家 |

| C.建立国际经济新秩序的必要性 | D.发达国家丧失世界主导地位 |

| A.全球治理体系变革是大势所趋 | B.中国为改善全球治理贡献重要力量 |

| C.构建人类命运共同体的艰难性 | D.国际海洋权益和资源争夺日益激烈 |

| A.需采用多边贸易来实现经济利益的提升 | B.在经济全球化下机遇与挑战并存 |

| C.只有融入世界经济才能推动自身的发展 | D.要加强彼此间的合作以实现共赢 |

材料一

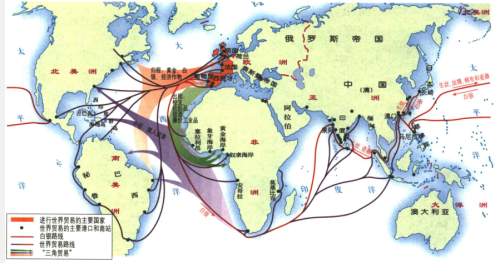

图1 新航路开辟前东西方主要商路示意图

图2 新航路开辟后世界贸易概况示意图

材料二 19世纪中期,英国出口贸易中工业制造品占89%。同期的进口贸易中,原材料占61%,食品占33%。英国的贸易伙伴,除了欧洲国家外,主要是美洲国家及其殖民地。英国的出口工业商品,从日常消费品到各种机械设备,几乎无所不包。由于英国商业信息灵通,往往可以以最便宜的价格购买到美洲和东欧的小麦和玉米、澳大利亚和阿根廷的肉类、中美洲的热带物产、马来西亚的锡、南美洲的铁等。英国的国民经济已经完全是一个外向型的经济。

——摘编自王斯德《世界通史(第二版)》

材料三 马克思主义认为,全球化是由生产力发展而决定的、不以人的意志为转移的客观历史规律,不可逆转。但近年来欧美发达资本主义国家出现了一股逆全球化的浪潮,在经济上表现为贸易保护主义抬头;在政治上表现为右翼崛起,孤立主义和单边主义上升。这一现象出现的根本原因在于西方国家资本主义基本矛盾激化;直接原因是全球化过程中受益群体和受损群体之间的对立;重要原因是以金砖国家为代表的发展中国家群体性崛起。

——何美琳《从马克思主义视角分析当代世界逆全球化现象》

(1)对比图1和图2,结合所学,指出新航路开辟前后世界贸易发生了哪些变化。(2)依据材料二,结合所学,说明19世纪中期“英国的国民经济已经完全是一个外向型的经济”的原因。

(3)依据材料三,结合所学,谈谈你对“逆全球化”现象的认识。

| A.南北差距和贫富分化日益严重 | B.国际经济新秩序建立 |

| C.世界多极化发展趋势不断加强 | D.世界现代化进程加快 |

| A.中国积极推动全球治理 | B.世界各国的国家利益趋同 |

| C.中国主导了国际新秩序 | D.人类命运共同体已经建成 |

16世纪以来,在经济全球化进程中,中国扮演过不同角色。

材料一16世纪以来,原产美洲的玉米、土豆等多种作物传入中国,缓和了人地矛盾,到乾隆时期中国人口突破一亿大关。江南地区形成了专门种植桑、麻、棉等经济作物的区域。专业养蚕产丝的苏州等地,大商户购买织机,雇佣机工进行生产。制作精美的中国瓷器、丝绸在西欧热销,世界白银产量竟有一半流入中国。可以说,16-18世纪的中国,在经济全球化进程中,成功扮演着“受益者”的角色。

——摘编自徐中约《中国近代史》

材料二1842年的“协定关税”与1895年的“外商办厂”是中国在全球化进程中角色转变的两个关键节点,中国由经济全球化的“受益者”变为“被动者”。第一个节点瓦解着传统的自然经济,产生了对工业文明的“仿生效应”,即近代化官办或私营的机器大生产出现了。第二个节点进一步涤荡着中国传统社会,面向西方的“仿生效应”变成了国人“救亡图存”的呐喊,英国式、美国式的政治“仿效”先后在中华大地上展演。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三1978年后的中国是经济全球化的主动“参与者”。1980年中国设立深圳等四个经济特区,1984年开放14个沿海港口城市,推动了中国与发达国家的技术、资本交流。中共十四大确立了建立社会主义市场经济的改革目标,有利于市场对全球资源的优化配置。2001年,中国加入世贸组织,推动了经济全球化的深度发展。2014年以来,中国实施共建“一带一路”倡议,发起创办亚洲基础设施投资银行,设立了丝路基金。中国对经济全球化做出了重要贡献。

——据马世力《中国当代经济史》等整理

(1)根据材料一并结合所学知识,指出16-18世纪中国成为经济全球化“受益者”的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括在“两个关键节点”后中国“仿生效应”的表现。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析1978年以来中国对经济全球化的贡献。