材料一 苏格拉底主张首先要培养人的美德,教人学会做人,成为有德行的人。其次要教人学习广博而实用的知识。……人们只有获得概念的知识,才会有智慧、勇敢、节制和正义等美德。他强调人们应该认识社会生活的普遍法则和“认识自己”。

材料二 以下是启蒙运动时期一些思想家的言论孟德斯鸠:这个禁欲的职业(神职)摧残了许多人,即使瘟疫与最惨烈的战争也从来不至如此。伏尔泰:难道农民的儿子生来颈上带着项圈,而贵族的儿子生来在腿上带着踢马刺吗?

卢梭:人是生而自由的,但却无处不在枷锁之中,自以为是其他一切的主人,反而比其他一切更是奴隶。康德:启蒙运动就是人类脱离自己所加之于自己的不成熟状态。不成熟状态就是不经别人的引导,就对运用自己的理智无能为力。

(1)有人说苏格拉底是18世纪启蒙思想家的先驱和战友,结合材料一加以说明。

(2)据材料二概括启蒙运动时期人文主义的基本内涵。

(3)概括近代以来西方人文主义不断发展的原因和影响。

材料一 朱熹一生中大部分时间从事讲学、著书等学术活动,形成了比较系统的道德教育思想。来熹道德教育思想重要的内容就是轻视功利,把“存天理,灭人欲”作为道德教育的根本目标。他指出,向人们灌输伦理道德思想,不仅要启发他们加强自身的修养,而且要开设学校进行专门教育。他认为对不同层次的教育对象,应当提出不同的培养目标。如小学的道德教育可以从躬行“洒扫、应对、进退之节”八手,让学生懂得“爱亲、敬长、隆师、亲友之道”,而大学道德教育的重点则放在“穷理、修身、齐家、治国、平天下之道是也”,让学生尽快成为国家的栋梁。

——摘编自余仕麟《中国古代道德教育思想的历史演变及其思想精华》

材料二 18世纪,法国卢梭形成了系统的道德教育理论,他主张教育应顺应人的自然本性.使儿童身心得到自由的发展。卢梭否认先天道德,认为人的德行是教育的结果。在肯定.道德教育的重要作用的同时,卢梭主张道德教育要考虑到儿童的年龄特征和身心特点,发展儿童的独立性和创造性。在卢梭看采,人的最基本的自然权利就是自由,自然教育实质上就是自由的教育,把儿童培养成自由的人。为此,他对经院教育的性质进行了猛融的批判,指出封建专制和教会权威下的教育,是时儿童本性的压抑和摧残。此外,卢梭站在国家主义的立场上认为,在理想社会里,对儿童进行爱国主义教育是道德教育的重要内容。

——摘编自倪愫襄《西方道德教育理论的历史流变》等

材料三 辛亥革命后,中华书局编写的《新制中华教科书》较全面贯彻了南京临时政府的教育宗旨,体现出新的道德教育观念。教科书明确提出“阐发共和及自由平等乏真义”、“提倡国粹以启发国民之爱国心”,以及“兼采欧化以灌输国民之世界知识”的编辑方针.以期达到“养成独立、自尊、自由、平等、勤俭、武勇、绵密、活泼之国民”的目的。袁世凯统治时期,教育部规定的“修身科”方针,也把“注重道德之实践,养成国民公共心及自治习惯”放在首要位置上。

——摘编自葛新斌、郭齐家《西学东渐与中国近代道德教育观的演变》

(1)根据材料一,概括指出朱熹道德教育的特点。(2)根据材料二、三并结合所学知识,概括法国卢梭与中国近代道德教育观念的共同点,并说明两者形成的不同背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析近代中国新道德教育观念出现的意义。

材料一 中国古典人文思想究天人之际,立意其高远而又不偏不倚。……国人特殊的思维方式,使他们往往会转换不同的角度来综合性地观照同一种事物,以求更加完满地把握其中的内蕴,不会将其中某个方面加以无限放大来挤占其他的方面。对于人性的开展与实现,他们给出的人性空间既有超凡出世的神圣维度,也有食色性这些与动物性接壤的维度;既有与众人合作组成和睦家庭社会的内涵,也有与自然万物达成一片的内涵;既有感性的层面,也有知性的层面,更有感知意识所不能及的玄妙的层面。这种上下左右都没有封畛的全方位开放的人性,……对于生活在不同境地的人都有一种普适性。

材料二 在文艺复兴以来西方人文主义图景中,人性与神性、人性与物性之间始终存在着一道填不平的鸿沟。……从人本出发,则会将神本、物本遮蔽;从神本出发,也会将人本遮蔽;从物本出发,就会反过来与人本、神本相冲。因其不能兼容,自然彼此间存在着排异反应,总是处于相冲相克之中。……它对人存在的理解中,向上的一极没有包含神圣的维度,向下的一极没有包容自然万物,因此势必将人生神圣的维度让渡于宗教,将自然的和谐割让给科学。

——以上材料均摘编自孔见《从三点浅谈中西方文化差异》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代与西方近代人文主义思想的异同点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国古代与西方近代人文主义思想对各自社会发展的积极影响。

材料一 (东周)旧有世俗权威和精神权威的崩溃与当时的变法一同产生了新的问题。过时的传统必须屏除,而人们也必须找到新的指导原则。……我们惊奇地发现,中国这一思想繁荣的时代(东周)与古希腊的哲人时代是同时产生的。……不过他们得出的答案大相径庭,从而使地中海文明和东亚文明就此分道扬镳,各自朝着不同的方向发展下去。

——费正清《中国:传统与变革》

材料二 14—18世纪,是人类历史发展的重要转折时期。当欧洲文艺复兴运动兴起的时候,中国的理学逐渐兴盛、发展并占据统治思想地位;当欧洲发生宗教改革运动的时候,中国出现明清之际的思想批判;当欧洲发生启蒙思想运动的时候,中国清代大兴“文字狱”。

材料三 17—18世纪,中国古代的主要经典和儒家学说,通过传教士的介绍、研究,在欧洲知识界和上层社会得到了流传和宣扬,成为伏尔泰等启蒙运动者汲取精神力量的源泉。……中国历史上传统的仁君统治和大一统的思想,更是主张开明君主专制的启蒙思想家反对欧洲王权所追求的社会楷模。……(启蒙思想家)霍尔巴赫说:“中国是世界上唯一的将政治和伦理道德相结合的国家。”

——摘编自沈福伟《中西文化交流史》

(1)根据材料一,概括指出当时中国、西方在思想领域出现的现象。结合所学知识,分析两种文明朝着“各自不同方向发展”的主要原因。

(2)根据材料二及所学知识,就如何“做人”,宋元时期的理学家与欧洲文艺复兴时期的思想家的观点有何不同?

(3)根据材料三,指出17—18世纪欧洲启蒙思想家汲取了中国文化的哪些内容。反映了当时欧洲怎样的时代要求?

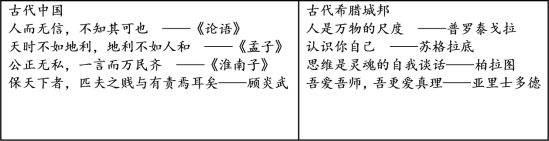

材料一 古代·东西方的“理想人格”

材料二 近代·东西方“人的觉醒”

近代中国的启蒙运动具有与欧洲启蒙运动迥异的特点。如果说欧洲启蒙运动是一场以个性自由为主的人文启蒙运动,那么中国思想启蒙运动则是一场旨在国家富强的现代化启蒙运动,这是中西启蒙运动的最基本差异。……欧洲由启蒙而现代化是一个水到渠成的文化和社会转型过程,在中国启蒙则是救亡的现代化运动的步骤。

——摘编自郑大华主编《民国思想史论》

(1)根据材料一,概括指出古代中国“理想人格”的主要内涵。

(2)根据材料二,指出近代中西方“人的觉醒”的不同内涵。并依据材料一、二,结合所学知识分析近代中西启蒙特点不同的原因。

6 . 根据材料,回答下列问题。

材料一 与社会形势的变化相适应,明清文化出现了具有市民反叛意识的早期启蒙思潮。这一时期的进步思想家、文学家抨击宋明理学中的僧侣主义和禁欲主义。至于顾、黄、王诸大师在哲学思想、史学思想、自然观中的理性主义,也都与中世纪的蒙昧主义相对立。然而,由于新的经济形态还十分微弱、脆嫩,明清时期的早期启蒙思想家们先天不足,具有一种时代性的缺陷。他们虽猛烈批判封建专制帝王,但提不出新的社会方案,只能用扩大相权、限制君权、提倡学校议政等办法来修补封建专制制度。

材料二 儒学自16世纪始大规模西传入欧,到17、18世纪在欧洲掀起了“中国文化热”。伏尔泰对此无比推崇,百科全书派代表霍尔巴赫也呼吁“欧洲政府非学中国不可”,他们借此反对旧道德,期许建立新的社会秩序。而此时,中国明清之际的启蒙思想家们也在积极地从先秦儒学中汲取营养。黄宗羲指出,“古者以天下为主君为客,凡君之所毕世经营者,为天下也”,得出“为天下之害者,君而已矣”的结论,这是对孟子“民贵君轻”民本思想的重新阐发。……但因二者的现实环境存在着根本区别,欧洲正处于新旧思想,新旧力量激烈交锋的状态,而中国社会经济、政治并未发生根本变化,这就注定了二者产生的影响迥然不同。

——谈家胜:《17、18世纪中西启蒙思想家取用儒学精蕴及其影响之比较》

请回答:

(1)根据材料一,概括中国早期启蒙思潮的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出17、18世纪中国和欧洲的启蒙思想家借助儒家思想进行现实批判目的有何不同之处?并从政治、经济、思想、科技等角度中的指出造成这一不的历史原因。

材料一 公元前5世纪前后,在中国、古希腊都曾有过思想文化的繁荣,当时的思想家们流传下了许多著名的观点或名言。

国别 | 人物 | 观点或名言 |

古希腊 | 普罗塔哥拉 | “人是万物的尺度” |

苏格拉底 | “认识你自己” | |

中国 | 孔子 | “仁者爱人,克己复礼” |

孟子 | “仁则荣,不仁则辱” |

材料二 他们(指启蒙思想家)发展起一系列革命的原则,打算通过这些原则实现大规模的社会改革。其中特别使我们感兴趣的是他们在经济、宗教和政治三个领域中提出的一些具体建议。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史·1500年以后的世界》

材料三 中国近代人文思想是在西方现代文化传入的基础上,经过与中国传统文化的碰撞与互动,在同化与顺应两种机制的作用下产生的。但这种人文思想更多地反映了中国新生资产阶级力图改造社会的良好愿望……中国先进知识分子在对中西文化矛盾冲突的比较鉴别中,逐渐发展出具有西方文化特色的人文思想人文精神。卢梭的天赋人权说、赫胥黎的进化论对中国最早向西方学习的知识分子来说,具有很强的震撼力。

——文池《思想的灵光》

(1)据材料一,概括古希腊和中国思想家的核心主张。

(2)结合材料二及所学知识,简述启蒙思想家在政治领域中提出的建议的核心内容在其影响下近代中国社会发生了哪些重大历史事件?

(3)据材料三,概括中国近代人文思想形成的历史条件如何历史地,辩证地看待材料三反映的文化融合现象。

8 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一民本思想是中国传统治国理论的核心。“民本”二宇出自《尚书·五子之歌》:“民惟邦本,本固邦宁”。中国古代民本思想萌芽于西周,形成于春秋时期,在战国时期臻于成热。孔子主张“因民之所利而利之”;孟子认为民贵君轻;《荀子》中说:“君者,舟也;庶人者,水也。水则我舟,水则覆舟。”战国之后,民本思想不断得到充实与发展,到明清之际达到巅峰。

——摘编自丁伟民《论中国古代民本思想的现代借鉴意义》

材料二“民主”一词源于西方,英语的民主 democracy源于希腊文 demokratia,意思是人民当家作主启蒙运动时西方明确提出主权在民思想:“主权是属于全休人民的国家最高权力,政府则只是受主权者的委托去执行公意,他们只是以主权者的名义行使主权者所托付给他们的权力。行政权力的受任者绝不是人民的主人,而只是人民的官吏,只要人民愿意就可以撤换他们。”

——-据应克复《西方民主史》

(1)根据材料一,概括中国古代“民本思想”的内涵,并结合所学知识对中国古代“民本思想”进行评价。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国古代“民本思想”和西方“主权在民思想”的不同并说明其根源。

(3)根据材料并结合所学知识,简析中国古代“民本思想”和西方“主权在民思想”的现实意义。

材料一 文艺复兴运动是从文学领域提倡“世俗文学”和“现世艺术”开始的。倡导者呼吁作家应该面向“一般没有文化教养的人民大众”。文学作品“所用的题材就应该是一般人民大众所能懂的而且懂了就快乐的那种事物”。在这种观念的影响下,产生了但丁用意大利托斯堪纳方言写成的《神曲》。由于文艺复兴的倡导者高举“世俗文学”和“现世艺术”的旗帜,因此,欧洲的民众文学出现了前所未有的繁荣景象。“人文主义之父”彼特拉克称:“我不想变成上帝,属于人的那种光荣对于我就足够了”。但丁兴奋地高呼:“人的高贵,就其许许多多的成果而言,超过了天使的高贵。”

——摘编自陈小川主编《文艺复兴史纲》等

材料二 《新青年》的作者们认为,中国的文化是旧文化,欧洲的文化是新文化,欧洲文化之输入中国是历史的进步。西方文化输入中国是一个由浅入深的过程,每一步都要引起同中国文化的冲突;而每经历一次冲突,中国“国民即受一次觉悟”。陈独秀认为,明中叶至清朝初年,基督教传教士开始将一些西方科技知识输入中国。鸦片战争后,中国学习西方文化的运动逐步深入,洋务运动提倡西方的制械练兵之术,戊戌变法学习西方的行政制度,辛亥革命学习西方的民主共和,旨在“根本解决政治问题”。然而辛亥革命推翻帝制后,中国实行的却是假共和,专制并没有结束,“吾人于共和政体之下备受专制政治之痛苦”。在这种形势下,最重要的是进一步学习西方的思想文化,实现“吾人最后之觉悟”。用鲁迅的话说,是“首在立人”。

——刘芃、朱汉国《历史学习精要》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括文艺复兴运动的特点,并分析其兴起的条件。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出新文化运动的倡导者们对待中西方文化的态度,说明新文化运动与文艺复兴运动的相同之处。

材料一 欧洲在17世纪末至18世纪末对中国风(Chinoiserie)的狂热追逐曾经是当时欧洲社会的普遍时尚。欧洲人如醉如痴地欣赏和赞美中国文化,“那时,中国的商品、书法、绘画争着买;凡尔赛宫的舞会上,国王身着中国丝绸出现在满朝文武面前;塞纳河边的戏园子里,男女老少聚精会神地观看中国皮影;国王的王后养金鱼,大臣的夫人乘轿子;阔人在私家花园的中国式亭子里闲聊,文人端着景德镇的茶碗品茶……”。伏尔泰把孔子的儒家学说看做他心目中的自然神论,认为这种以遵循自然规律为原则的“理性宗教”足以取代盛行于西方的带有迷信色彩的“神示宗教”。

——摘编自许明龙《欧洲18世纪中国热》及莱布尼茨《中国近事》

材料二 法国的皮埃尔·索拉内特于1783年发表的《1774—1781年东印度和中国之行》说孔子思想也不过是一些“令人费解的事情、梦幻、格言警句和古老的童话与一点点哲理糅合在一起的大杂烩”。某学者有如下论述:1789年以后中国的威望黯然失色,除去欧洲新的社会结构使中国思想在政治上变得无用这一事实之外,还找不到其他解释。其中之一是19世纪中国已不是18世纪的中国了……。最大的原因是欧洲文明的巨大进展,它现在开始是在远远超过中国的水平上运动着。

——摘编自《康乾盛世的历史报告》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析说明欧洲兴起“中国风”的原因并概括其表现。

(2)根据材料一、二概括“西方眼中中国形象”的变化,并谈谈你对此变化的认识。