材料一 近代法国启蒙学者关注公民教育,认为专制国家的教育只是“培养好奴隶”,不会造就出真正的人。公民教育应由民主国家设立机构来领导与管理,以推翻教会对教育权的垄断与掌控。狄德罗认为优良的自然素质绝非贵族所独有,“天才、才能和美德出自茅屋里的要比出自宫廷里的多得难以计算”。只因在恶劣的社会制度下,民众的子女得不到合理的教育,其中的天才被埋没。在当时法国“优秀的爱国者”和“始终正直的公民”极为稀少的情况下,道德教育尤为重要。卢梭要求儿童多了解祖国,他认为只有掌握包括数学、文学等科学知识,方能逐渐成为合格的公民。这些构想为推动臣民教育向公民教育的转变提供了思想先导。

——摘编自刘春兵《思想启蒙与公民塑造-18世纪法国启蒙运动中的公民教育思想探析》

材料二 民国初期是近代中国公民教育的产生发展阶段。《临时约法》首次对公民权利作出规定,为公民教育提供了法律基础。在学习借鉴西方公民教育之初,不少学者强调“德国公民教育之思想,不可完全移植于我国”。商务印书馆和《中华教育界》等民间社会机构发表西方公民教育著作文章,顺应时代要求,自觉承担推动公民教育的重任。朱元善于1916年提出,“教育之方针自当以新国家之本质为主眼,而置重于共和立宪国民之养成”,“非实施公民教育不可”。随着西方公民教育思想的不断传入,人们提倡将民主共和精神的培养作为公民教育目标模式构建的基础,使公民教育范围扩展到社会公共生活领域。

——摘编自朱小蔓、冯秀军《中国公民教育发展观脉络探析》

(1)根据据材料一,指出启蒙思想家关于法国公民教育的主要构想,并结合所学知识分析其提出的意义。

(2)根据材料二、概括民国初期公民教育的特点,并结合所学知识说明其特点形成的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,简析近代中西方公民教育的历史启示。

材料一 “这卷书中,我经常流露出我所考察的事物对我思想的影响··..··每个读者也都可以从本书得出自己的判断,并匡正我的判断;用心思考的人,总是会启发别人思考的。”这是伏尔泰(1694-1778)在《论世界各国的风俗和精神》(中文译为《风俗论》)开端所阐述的观点。这部从古代世界延伸到伏尔泰时代的世界史著作,突破了基督教的世界史体系和政治史传统,独具创见,受到学术界的普遍欢迎,仅在1756-1768年这短短的十多年中就再版过16次。此外,他的《路易十四时代》一书,以军政大事为纲,不仅写了法皇路易十四的雄才大略、显赫武功和卓越政绩,而且还包括该时代内政、司法、商业、治安、科学、习俗等各方面的情况,同时,他在该书中指出,史学家的任务应是致力于叙述值得注意的各个时代······这些均对西方史学的发展产生了重大的影响。

——摘编自张广智《西方史学史》

材料二 《日知录》是明末清初思想家、史地学家顾炎武(1613-1682)的代表作,其记载内容丰富,涉及面广,“上篇经术,中篇治道,下篇博闻,共三十余卷”。三十余卷中大多内容衔接紧密,主题明确,可以独立分为一类。而这一体例既充分利用了札记的灵活多变,又体现了典制体史书的专门严谨。对于此书编纂的宗旨,顾炎武多次自言著述“若其所欲明学术,正人心,拨乱世以兴太平之事,则有不尽于是刻者,须绝笔之后,藏之名山,以待抚世宰物者之求”。在治史方法上,以顾炎武为代表的明末清初思想家认为史家的任务就是要“述往事,勖来者”“述往事以为来者师”,史学要“引古筹今”“鉴往训今”,史家要博古通今,成“一家之言”。

——摘编自庞卓恒等《史学概论》

(1)根据材料并结合所学知识,指出伏尔泰和顾炎武作为史学家的共同之处。

(2)根据材料并结合所学知识,分别说明伏尔泰和顾炎武史学思想产生的时代背景。

(3)根据材料并结合所学知识,说明史学研究应遵循的原则和方法。

公共卫生是20世纪以来最重要的医学概念之一,它在不同时代、不同地区具有不同的阐述。

材料一 中世纪基督教会掌握着社会生活的话语权,宗教成为人们疗治病痛的主要途径。近代以来,西欧民众诊疗趋向发生很大变化,宗教疗法不再受青睐,世俗医学大行其道。

16-17世纪,瘟疫在西欧频繁爆发,英国人口大量死亡,社会经济遭到严重冲击,宗教医学束手无策,推动了世俗医学发展。为防止疫情扩散,英国政府在借鉴其他国家经验基础.上,对患病家庭实行严酷的医学隔离。1578 年英女王授权枢密院编撰《政令大全》加强对地方防疫工作管理,加强隔离和对贫民救助力度。1604 年詹姆士一世颁布瘟疫法令,法令要求疫区必须实施强制隔离,费用通过合法征税加以解决;法令规定英国防疫机制由中央、地方和教区三级组成;他们各司其职,相互配合,共同确保防疫条例贯彻实施。它标志着英国防疫应急机制基本形成。

——摘编自陈凯鹏《论近代早期英国防疫对策的特点》

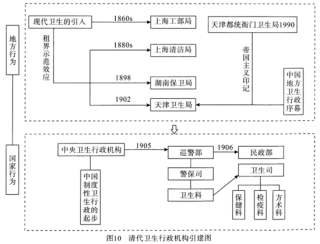

材料二中国古代缺乏 真正意义上的防疫制度。清末疫病流行肆虐,中国从西方引入真正现代意义上的公共卫生机制。

——摘编自李子牧、 陈丹阳《清代卫生防疫机制的引建》

(1)根据材料--并结合所学知识,简述近代英国防疫应急机制形成的过程及其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较中英在防疫机制的形成过程上的差异,并分析清代卫生防疫机制引建所产生的影响。

材料一 唐朝时期蒙学教育发展较快,这时期编写了众多蒙学教材,主要有:识字类教材,如《急就篇》《千字文》等;思想类教材,如《太公家教》《新集文词九经抄》等;历史类如《蒙求》《咏史诗》等;工具类如《杂抄》《俗务要名林》等;另外还有专门为应付科举考试而编写的教材,如《兔园册》《文场秀句》等。这些教材,篇幅短小,句子较短、语言简练,采用韵语的形式表达,音韵流畅,铿锵悦耳。它将识字教学、知识传授和思想品德教育融为一体,在识字教学中传授知识,在传授知识中培养品德习惯,教学生如何做人。

——摘编自陈玉英《唐代蒙学教育研究》

材料二 在中世纪,人们认为儿童就是小大人,他们的言行举止、衣着打扮与成人没有差别。新生的婴儿是带着原罪来到世间的,为拯救灵魂,儿童从幼年起就要接受基督教教义的教育。儿童在家里任何事情上都必须绝对服从父母,否则即受惩罚,甚至当大人们外出的时候,儿童在家里也必须安安静静地坐着。

到了近代,儿童逐渐被发现,夸美纽斯把儿童比作“上帝的种子”,比作比金银珍宝还要珍贵的“无价之宝”,他相信人生来就具有知识、德行、虔信的种子,应通过教授自然光学、天文学、地理学、年代学、历史学、家务政治学、辩证法、算术、几何学、音乐、语言等学科以使他们全面发展。到卢梭时期,实现了儿童观历史上的“哥白尼式的革命”,他强调对儿童的教育必须遵循自然的要求,顺应儿童自然本性,反对成人按照传统与偏见强制儿童接受教育,干涉或限制儿童的自由发展。其教育学著作《爱弥儿》为科学研究儿童奠定了基础。

——摘编自周红安《中西儿童观的历史演进及其在教育维度中的比较》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代蒙学教育的特点,并简析其意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析与中世纪相比近代欧洲儿童教育领域出现的变化及原因。

材料一 西方最早的国家形式是古希腊各城邦,国家观念也随之出现。随着基督教的出现,神学国家观逐渐形成,教会提出国家存在是因为人有原罪,国家是减轻原罪所必须的安排,国家是上帝的产物。启蒙运动时期的霍布斯、洛克、卢梭等人都用社会契约论来阐释自己的国家观念。霍布斯认为人生是自私自利且充满恶意的,理性为人们提出一些简单可行的和平契约,每个人都同意把权力和力量转让给主权者,从而形成国家。洛克强调人的自然权利不可让渡、不可剥夺,否则人民将有权革命,强调政府必须实行法治和分权。

——摘编自《西方文明史》等

材料二 中国传统的君主统治形式实质是“家天下”,它将家和国联结成一个“共同体”,“家长”是独一无二的权威主体。维新时期,梁启超批判旧的国家观念,介绍西方新观念。他认为当务之急是速养成自己的国家观念以抵抗帝国主义的侵略。他强调只有兴民权才能强国家,人人有自由之权,国事决于公论。他更明确了君、臣、民三者的关系,君和臣都是为民办事者。

——摘编自《两岸新编中国近代史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括欧洲启蒙思想家的近代国家观念。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国维新时期的国家观念与近代欧洲国家观念内涵的相同之处,并说明不同之处及其产生的原因。

材料一 文艺复兴运动是从文学领域提倡“世俗文学”和“现世艺术”开始的。倡导者呼吁作家应该面向“一般没有文化教养的人民大众”。文学作品“所用的题材就应该是一般人民大众所能懂的而且懂了就快乐的那种事物”。在这种观念的影响下,产生了但丁用意大利托斯堪纳方言写成的《神曲》。由于文艺复兴的倡导者高举“世俗文学”和“现世艺术”的旗帜,因此,欧洲的民众文学出现了前所未有的繁荣景象。“人文主义之父”彼特拉克称:“我不想变成上帝,属于人的那种光荣对于我就足够了”。但丁兴奋地高呼:“人的高贵,就其许许多多的成果而言,超过了天使的高贵。”

——摘编自陈小川主编《文艺复兴史纲》等

材料二 《新青年》的作者们认为,中国的文化是旧文化,欧洲的文化是新文化,欧洲文化之输入中国是历史的进步。西方文化输入中国是一个由浅入深的过程,每一步都要引起同中国文化的冲突;而每经历一次冲突,中国“国民即受一次觉悟”。陈独秀认为,明中叶至清朝初年,基督教传教士开始将一些西方科技知识输入中国。鸦片战争后,中国学习西方文化的运动逐步深入,洋务运动提倡西方的制械练兵之术,戊戌变法学习西方的行政制度,辛亥革命学习西方的民主共和,旨在“根本解决政治问题”。然而辛亥革命推翻帝制后,中国实行的却是假共和,专制并没有结束,“吾人于共和政体之下备受专制政治之痛苦”。在这种形势下,最重要的是进一步学习西方的思想文化,实现“吾人最后之觉悟”。用鲁迅的话说,是“首在立人”。

——刘芃、朱汉国《历史学习精要》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括文艺复兴运动的特点,并分析其兴起的条件。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出新文化运动的倡导者们对待中西方文化的态度,说明新文化运动与文艺复兴运动的相同之处。

材料 17世纪英国发生大变动以后,欧洲政治革命的第二阶段是在1789年法国革命之前的一个世纪中出现的所谓的启蒙这动。……因而,启蒙时代的一个基本特点是有了“进步”这种一直持续到20世纪的观念。由于启蒙运动,人们开始普遍认为,人类的状况会稳步地改善,因此,每一代的境况都将比前一代好些。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

结合作者的观点,论述启蒙时代的思想特征和价值。

材料一 司马迁以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史《史记》。他对皇帝、宗室贵族、外戚和官僚在政治方面的残暴行为,生活方面的奢侈腐朽,有所揭露。他为陈胜、吴广作“世家”,……为古代、当代的著名学者、医者、商贾以及其他各行各个阶层的代表人物立传,又对天文、历法、礼乐、水利、经济、少数民族,以专章论述。比较具体全面地反映了我国封建社会前期正在形成的多民族国家的面貌。《史记》是“二十五史”之首,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

——据张传玺《中国古代史纲》等整理

材料二 希罗多德说:“我的责任是报道人们所说的一切,但我自己不一定就相信这些全是真实的。我的这项声明适用于我的全部著作。”公元前五世纪时,他写成著名的《历史》(亦称《希波战争史》)。在他看来,希波战争实际上就是雅典的民主政治与波斯的独裁政治之间的战争:雅典之所以击败波斯帝国,主要就是因为雅典的公民享有民主和自由,而波斯则是一个专制国家。他以纯粹人性化的术语阐释了这场战争和它的影响,他坚决反对任何天神干涉人类事务的想法。在他看来,男人和女人的命运不论好坏,都是完全掌握在他们自己手中的。

——据(美)贝内特·希尔等《西方社会史》等整理

材料三 于今日泰西通行诸学科中,为中国所固有者,惟史学。史学者,学问之最博大而最切要者也,国民之明镜也,爱国心之源泉也。今日欧洲民族主义所以发达,列国所以日进文明,史学之功居其半焉。……我国兹学之盛如彼,而其现象如此,则又何也?……吾推其病源,有四端焉。一曰知有朝廷而不知有国家。……二曰知有个人而不知有群体。……三曰知有陈迹而不知有今务。……四曰知有事实而不知有理想。……缘此四蔽,复生二病。其一,能铺叙而不能别裁。……其二,能因袭而不能创作。……合此六弊,其所贻读者之恶果,厥有三端:一曰难读,二曰难别择,三曰无感触。呜呼,史界革命不起,则吾国遂不可救。悠悠万事,惟此为大。

——梁启超《新史学》(1902年)

(1)据材料一、二,概括司马迁和希罗多德在史学观方面的共同点。

(2)《史记》被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。能否据此判断历史学等同于文学艺术?为什么?

(3)据材料三及所学知识,谈谈你对梁启超批判旧史学的认识。

材料一 ……当立法者们图谋破坏人民的财产或贬低他们的地位,使其处于专断权力下的奴役状态时,立法者就使自己和人民处于战争状态。人民因此就无须服从,而只是寻求上帝给予人们抵抗强暴的共同庇护。 (约翰•洛克《政府论》)

材料二 君权只不过是全体意志的执行,永远不能转让,而君主只不过是一个集体的人,他除了他自己之外,谁也代替不了……在国家里没有什么基本法不能废除,社会契约本身也不例外,因为假如所有公民一致同意破坏契约,无疑地将是合法的破坏。

(卢梭《社会契约论》)

请回答:

(1)根据材料概括洛克和卢梭思想的核心,指出其与专制理论不同的根本原因。

(2)17世纪以来民主思想在世界各地“开花结果”,指出其表现。