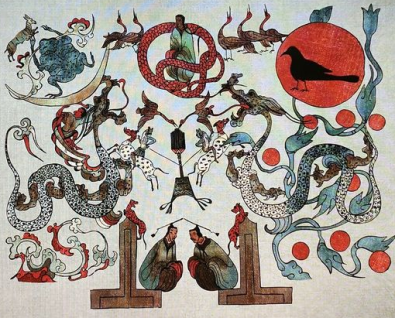

材料一 下图为长沙马王堆汉墓(西汉初期长沙国丞相利苍家族墓)中出土帛画《非衣图》的一部分。该部分描绘的是“天界”景象,人首蛇身的女娲居中,周围有日月、扶桑、升龙、神仙、怪兽等,寓意死者可以成仙,像鸟一样飞升上天。该墓还出土了大量帛书和简牍,包括《脉法》《阴阳十一脉柩经》等养生类书籍。

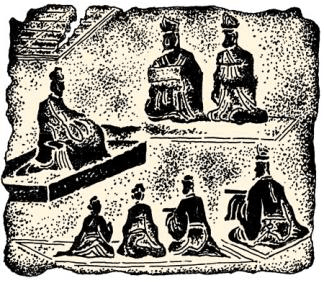

材料二 下图为《西汉成都文翁石室授经讲学图》画像石。刻画了汉景帝末期蜀地太守文翁在成都办学讲经的情形。《汉书.循吏传》中记载:文翁通《春秋》,“见蜀地僻陋有蛮夷风……修学堂于成都市中,招下县子弟以为学官……至武帝时,乃令天下郡国皆立学官,自文翁为之始云。”

材料三 西汉学校主要有两类:一是官方学校,二是私人学校。官方学校包括中央太学和地方官学,它们以各自地区为中心向四周辐射,形成了以教化为中心的一个一个同心圆,推动思想教化向全社会普及。汉初统治者意识到一味地钳制人们的思想只会如秦朝一样短命,同时,官学又不能满足广大求学者的需要,因此放宽了对民间办学的限制,使得私学教育在西汉民间迅速发展。伏生、高堂生、吴章、翟宣、董仲舒等人都是著名的私学大师。

——摘编自郑志伟《西汉儒学思想教化及其启示》

材料四 北宋大兴文教,从官学到民间私学,逐步形成了一个完整的教育体系,使中国古代教育完成了从汉唐时期的士族垄断向平民百姓下移的重要转变。教育事业的勃兴,一方面促进了律学、算学、医学、画学、武学等专科教育的发展和完备,加强了专门学科领域的深入研究,推动了北宋学术文化水平的整体提高;另一方面北宋涌现出在政治、史学、文学、科技方面有突出成就的知识分子,如韩琦、富粥、王安石、司马光、三苏、沈括等,对北宋乃至整个宋朝文化的兴盛更起到了不可估量的作用。作为教育中心以及学术研究中心,宋代书院的繁荣也带动了理学的兴起。北宋的政治统治避免了宦官、外戚专权,这主要得宜于其开明的文化政策,特别是制定实施了积极的教育政策。

——摘编自刘芬《北宋教育政策探析》

(1)依据材料一、二举例说明其中包含了哪些史料类型,并概括西汉前期治国理念的转变。

(2)根据材料三并结合所学知识,指出西汉兴办学校教育的目的。

(3)根据材料四并结合所学知识,分析北宋教育兴盛的原因,并说明其积极影响。

(1)春秋战国时期,治国安邦的问题始终是诸子百家探讨的主题,史称“百家殊业,而皆务于治”。该历史现象的背景是什么?请列举诸子百家中不同学者的治国思想(任选两位)。

材料一 孔子何貌?……《论语》以“温而厉,威而不猛,恭而安”十个字概括孔子的风神气质。自秦汉时期儒学成为显学后,人们借助于各种造型艺术形象的载体,不断地塑造孔子的形象,或图之于壁,或刻之于石,或镂之于木,或画之于纸帛,将孔子形象、事迹及思想广泛传播。孔子的形象基本被定格为慈祥、谦逊,以衬托其“温良恭俭让”的精神气质……宋元以后,孔子形象被帝化和神化,服饰由公侯制进到帝王制,头戴十二冕旒,身着十二章服。野史和民间传说则塑造出眼露睛、鼻露孔、唇露齿、头圩顶、耳重肩、手过膝以及身材不匀称等“七陋说”和“四十九表说”,孔子相貌的呈现渐次夸张与变异。

——摘编自董倩倩、范菲菲《圣人之像——从馆藏文物看孔子形象》变迁》

(2)依据图文材料拟定一个主题,结合材料和所学知识对所拟主题加以论证。(要求:观点明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰)

“以宰相而摄天子”“公其非是于学校”。

——摘自黄宗羲《明夷待访录》

(3)依据材料指出黄宗羲的治国主张。这些主张反映出的思想观点是什么?

| A.妇女社会地位大大提高 |

| B.家庭和谐成为流行观念 |

| C.理学观念世俗化大众化 |

| D.夫荣妻贵观念根深蒂固 |