材料 由于中国没能经历资本主义的历史阶段,明中叶以来的进步思潮没有稳固的社会基础,黄宗羲这种微弱晨光式的近代的法治思想,很快便沉埋在清代伪古典主义的复古浪潮中。而且直到近代民主主义革命时期,也仍然遭到有如章太炎这样勇敢的思想家的非难和轻视。近代民主思潮在封建统治和农民小生产阶级的双重夹攻中,其生存和发展是极为艰难的。

——摘编自李泽厚著《中国古代思想史论》

围绕材料主题,提出观点,并结合中国古代或近代的相关史实予以阐述。(要求:观点明确,史论结合,言之成理。)

材料一宋代出现了一种新的士大夫精神,叫圣贤气象。什么叫圣贤气象?张载有句名言:“为天下立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。宋儒认为,以孔子为代表的儒家圣人之道包括并存的两面:社会责任与个人自在、忧患意识与闲适心态、道义情怀与洒落胸襟。……到了明清之际,一些思想敏锐而深刻的思想家对士大夫精神提出新的要求,就是追求圣贤气象者必须首先具有豪杰精神,这种提法是过去没有过的。同样讲圣贤气象,到了王船山(王夫之)这里,就必须要有经世能力,要有开拓世界的气魄,特别要能够创造社会功业。

——摘编自朱汉民《士大夫精神与中国文化》

材料二16-18世纪英国贵族从政治权利到社会地位经济地位,乃至婚姻家庭生活和教育,都产生了一定变化。在近代经济不断发展的情况下,英国贵族适时的调整,投入经营,用一种“渐进式”的转变方式追求自由权利,适应社会的发展。在英国近代史上,文化在推动整个国家崛起方面所发挥的作用尤为突出,而贵族精神正是英国文化发展的引领性力量。他们重视教育,更加注重等级性,以其在思想文化上的优势来影响社会其他阶层。

——摘编自毕书媛《16-18世纪英国贵族精神的“渐进式”演变及其对社会风气的影响》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国“士大夫精神”与英国“贵族精神”内涵的异同。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“贵族精神”给英国带来的影响。

(3)根据材料一并结合所学知识,分析明清之际“士大夫精神”折射的时代背景。并谈谈我们应该如何对待中国古代“士大夫精神”?

材料一 17、18世纪的中国,新的经济形态还十分微弱、脆嫩,明清时期的早期启蒙思想家们先天不足……提不出新的社会方案,而只能用扩大相权、限制君权、提倡学校议政等办法来修补封建专制制度。18世纪欧洲启蒙思想家则拿出了……资产阶级国家蓝图。这表明,中国明清时期的进步思想与18世纪欧洲启蒙思想属于两个不同的历史范畴。前者是中世纪末期的产物,后者是近代社会的宣言书。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料二 17、18世纪的欧洲掀起了“中国风”,中国的文法、典籍、儒教、建筑风格、工艺美术、绘画、瓷器技术大量传入西欧,尤以政治制度影响巨大。伏尔泰说:“中国的专制主义中央集权制度是最美好的制度。”他还赞美孔丘“只诉诸道德,不宣传神怪”,并相信儒学是最好最合人类理性的哲学,且以中国为理想国,提倡以中国文化为标准。

——摘编自沈福伟《中西文化交流史》

材料三 较晚时期的启蒙思想家如孟德斯鸠、卢梭等指出真实的中国根本不如尊孔人士想像和描述的那么美妙,他们对中国文化,尤其是毫无制衡的专制主义进行了猛烈的抨击和揭露。

——摘编自庞忠甲《论儒学的国际影响》

请回答:

(1)根据材料一比较中外启蒙思想的差异。

(2)根据材料二、三,概括欧洲启蒙思想家对儒学的不同态度。结合所学知识,探讨两者目的在本质上有何相同之处?

4 . 材料 明朝后期,由顾宪成为首创办的东林书院,其讲学的宗旨便是,“论学以世为体,相与讲求性命,切磨德义,念头不在世道上,即有他美,君子不齿”。顾宪成提倡发扬儒家“经世致用”的传统,批判王学,纠正和改造朱子学,强调实践、实证和实行,力图探索一种“新”的伦理思想来适应现实的需要。他的经世致用之学是在儒学细化其亲民思想的过程中进行的一场道德救世理念,是在儒家学术系统中具有“经世致用”本体论色彩的伦理学说。尽管他的伦理思想受到封建纲常和程朱理学的束缚,然而较之于传统儒家伦理集中于道德的形而上学和普遍的道德规范体系的研究,顾宪成“经世致用”的伦理思想则更多关注现实、关注社会政治领域具体的道德问题,因此它带有强烈的时代性,这正反映了处在资本主义初期,新的伦理思想的萌芽。

——摘编自文家亮、黄纪泽《明清之际党社运动对中西科技汇通之影响》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括顾宪成“经世致用”思想的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价顾宪成的“经世致用”思想。

材料一 孔子多辞谬说……摇唇鼓舌,擅生是非,以迷天下之主,使天下学士不反其本,妄作孝悌而侥幸于封侯富贵者也。

——庄子

鲁人从君战,三战三北,仲尼问其故,对日:“吾有老父,身死莫之养也。”仲尼以为孝,举而上之。以是观之,夫父之孝子,君之背臣也……上下之利若是异也,而人主兼举匹夫之行,而求致社稷之福,必不几(希望)矣。

——韩非子

材料二 “格物致知”一词最早见于《礼记·大学》:“致知在格物,格物而后知至。”宋儒程颐首先赋予它认识论的意义:“格犹穷也,物犹理也,若日穷其理云尔,穷理然后足以致知,不穷则不能致也。”朱熹进一步发展了这一思想:“所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。”明朝中后期,西学传入后,带动了我国一些学者的研究,其中最突出的是方以智,创造出“质测”一词来指自然科学,王夫之则明确地把“格致”等同于“质测之学”;“密翁(指方以智)与其公子为质测之学,诚学思兼致之实功,盖格物者印物以穷理,唯质测为得之”。清朝的颜元进一步把“格致”等同于“孔门六艺之学”,即实做其事。十九世纪以来当西方自然科学以更大规模传入时,对其称呼继承了明末清初的传统,“格致”一词普遍流行起来,并成为要求革新的人们的热门话题。

——摘编自王果明《从“格致学”到“科学”:近代中国对“科学”认识的深化》

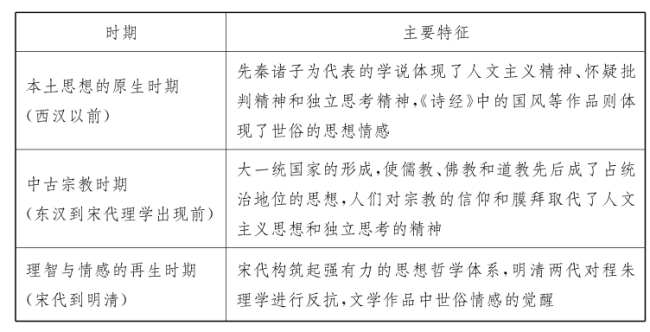

材料三 胡适在《中国的文艺复兴》中把中国古代思想史大致分为三个时期

(1)根据材料一-并结合所学知识,指出庄子和韩非子对待孔子的相同看法并简述两人各自的治国思想。

(2)根据材料二并结合所学知识,比较宋朝和明末清初的学者在“格致”认识上的异同。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出“原生时期”思想特征形成的背景并说明宋代到明清被称为“再生时期”的理由。

材料一 明清之际,中国社会由古代向近代转型,文化也相应由中古形态向近代形态转轨。明清时期启蒙思想在学术上的表现显示了中国传文化向近代转化的趋势。中国文化的近代性并非全然由西方舶来,而是西学与中国自发的启蒙文化互相激荡、互和汇合的结果。徐光启在西学东渐之前即已运用数学语言并且搜长实研究。式开始区分天下与国家的概念。王夫之明了物质不灭论、能量守恒论、进化史观、文化中心多元论等唯物主又思想。黄羲开辟了民主主义政治理念的先路。

——摘编自冯天瑜《明清之中国文化的近代性转向》

材料二 赢得个性自由的人文主义者才有可能发展成为具有多方画能力的个人;充满竞争的生存条件也促使他们必须具有多方画的远诣。在意大利资本主义商品经济蓬勃发展的15世纪,也是多才多艺之人辈出的时代。当时没有一部名人传记不在主人公的主要成就之外谈到他在其他方面的造诣,而这些造诣总是出一般水予。作为一个人文主义者,不但要研究古代经典理论,还要研究地理、历文、文学:不但要朝译古代的戏刷,还要同时兼做导演:此外,他还可能是一名地方长官、外交家

——摘自侯建新《会转型时期的西欧与中国》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析明清中国思想文化发生的变化及其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出15世纪意大利思想文化的特点,井综合材料一、二说明当时中、意两国思想文化发展所产生的不同影响。

材料 在世界历史上,有着“五千年不断裂文明”的国家或地区只有中国。这“不断裂”是指作为同一个国家而言,其国民的人类遗传基因与国家文化基因两个方面的历史一直延续不断、世代传承。中华历史文化不是中国的区域文化,也不同于特定时代、王朝及其他政体的文化,更不属于具体哪个族属文化。中华历史文化是多元的“一体”文化,这一文化的本质是国家文化。国家通过对国家文化的认同,保证了国家统一与国家历史文化延续。从“五帝时代”到夏商周、秦汉、魏晋南北朝、唐宋元明清,这些不同时代、不同王朝、不同政治实体、不同族属的国家统治者、管理者,坚守着相同的国家文化理念,这就是我们所说的国家认同。这种基于国家认同的国家文化就是中华历史文化基因。这种基因不因国家之内的人群、族群与时间不同而改变,故中华历史文化才能形成世界历史上独一无二的“五千年不断裂文明”。

——摘编自刘庆柱《不断裂的文明史:对中国国家认同的五千年考古学解读》

结合材料与所学知识,围绕“五千年不断裂文明”话题拟定一个论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

材料 几千年来,中国文化长期延续发展,虽曾经走过曲折的道路,而仍能自我更新,继续前进。这发展更新的思想基础,就是中国文化的基本精神。我认为,中国几千年来文化传统的基本精神其主要内涵有四项基本观念,天人合一、以人为本、刚健自强、以和为贵。这些都是中国古代哲学中的精湛思想,亦即中国文化基本精神之所在。中国文化具有优秀传统,同时也具有陈陋传统,简单说来,中国文化的缺陷主要表现于四点:一是等级观念;二是浑沦思维;三是近效取向;四是家族本位。

——摘编自张岱年《中国文化的基本精神》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰)

材料一 自孔子卒后,七十子之徒,散游诸侯……天下并争于战国,儒术既绌焉。然齐鲁之间,学者独不废也。于威、宣之际,孟子、荀卿之列,咸遵夫子之业而润色之,以学显于当世。

——司马迁《史记·儒林列传》

材料二 当时(西汉)的儒学者们,适应历史的需要,勇敢地负起复兴儒学的重任:一是要恢复儒学的正统地位;二是要恢复与保护儒家经典;三是要深化儒经研究。

材料三 在宋明理学思潮中,理学家在儒学理论创新方面,也十分典型。“理学”,是中国封建社会后期居主导地位的意识形态。它的创立,既符合社会政治方面的需要,又有其理论思维内在逻辑的必然。

——材料二三均摘自黄钊《应当高度重视儒学的创新与发展》

材料四 至于到了封建末世,当民主主义开始萌动之际,古老的民本主义再度发挥其社会批判功能,并成为生发近代民主主义的生长点。明末清初黄宗羲的名著《明夷待访录》,便承袭了前辈的民本主义思想,提出国君是“天下之大害”的惊世骇俗命题,向流行于当世的“君为天下主”的传统论调提出挑战。

——摘编自冯天瑜《中华文化史》

请回答:

(1)据材料一与所学知识,分别指出孟子和荀子对孔子核心思想的继承与创新。

(2)据材料二与所学知识,董仲舒在“深化儒经研究”方面有何贡献?此后,儒家思想发展状况如何?

(3)据材料三与所学知识,理学是如何对传统儒学进行继承创新的?列举北宋理学家核心思想。

(4)据材料四与所学知识,概括明清时期的思想家是如何发展儒学的?

(5)综合上述材料,儒学的继承与创新在今天有何现实意义?

材料一 孔子很重视参与政治活动,以便实现自己强烈的政治抱负。当他认清贵族统治者是不允许他彻底实施自己主张时,就率弟子离开鲁国,开始周游列国,宣传自己的政治见解,终不见用。但孔子思想能在后代久远流传,并在一定程度上缔造了华夏民族的共同心理。

——摘编自晁福林主编《中国古代史(上册)》

材料二 到宋代,理学再次弘扬儒家思想,完成了中国哲学的第四次综合。这次综合标志中国古代哲学已发展到高峰,再往前发展就是中国古典哲学的终结。

——摘编自李中华著《中国文化概论》

材料三 《明夷待访录》成书于康煕二年(1663 年),是黄宗羲从事学术研究的早期著作。所谓“明夷”,意谓贤人在野,昏君在上,但贤人处艰难之境而志气不衰。“待访”,期待明君来访,共议天下大事,改革社会时弊。

——摘编自苗润田著《中国儒学史·明清卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析孔子政治思想在当时“终不见用”而“在后代久远流传”的主要原因。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分别指出宋代与明清时期儒学发展的表现。