材料一 一个公民的政治自由是一种心境的平安状态,这种心境的平安是从人人都认为他本身是安全的这个看法产生的。要享有这种自由,就必须建立一种政府,在它的统治下一个公民不惧怕另一个公民。

——(法)孟德斯鸠《论法的精神》

材料二 人人都有平等的获得法律保护的权利;根据产生方式的不同,各种政府官员在权力上有着不同的限制;立法权属于由参议院和众议院组成的合众国国会,行政权属于美利坚合众国总统,司法权属于最高法院和下级法院。

——节选自1787年美国宪法及修正案

材料三 政治里面有两个潮流……自由太过,则成为无政府;秩序太过,则成为专制。数千年的政治变更,不外乎这两个力量的冲动。(中国古代)有专管弹劾的官,弹劾权是自由与政府间的一种最良善之调和法……(美国)国会有了弹劾权,那些狡猾的议员往往行使弹劾权来压制政府,弄到政府动辄得咎。

在美国各州,有许多官吏是由民选而来。……(但)必有若干财产才有选举权,没有财产的就没有选举权;且选举亦可能作弊;而对于被选的人,(选民)亦没有方法知道谁是适当。……我们中国帝制时代有个方法:采用考试来选官。考试是个很好的制度,在共和时代亦不可少。

——节选自《孙中山选集》

材料四 立法院近似西方国会,行使立法权与预算权。另外将西方国会的调查权分出,由新设的监察院行使,并赋予监察院中国古代的弹劾权以及现代社会的审计权……另外把政府公务员考试与人事考核权由行政权分出,另设考试院,主管全国公职考试命题典试等业务。

——节选自林炯如、傅绍昌、虞宝棠《中华民国政治制度史》

请回答:

(1)据材料一,概括孟德斯鸠“政治自由”的含义。为此他对国家权力的构建提出了怎样的设想?

(2)据材料二,指出美国1787年宪法及修正案与孟德斯鸠思想的内在联系。并概括其主要内容。

(3)结合所学知识,试从政治角度谈谈你对材料三中孙中山提及的中国帝国时代的选官制度的理解。

(4)据以上材料并结合所学知识,说明孙中山为民主宪政提出了怎样的设想?并分析孙中山进行这种设计的原因。

材料一 唐太宗说:“省徭赋,不夺其时”……贞观元年至三年,关中、关东发生水、旱、蝗、霜之灾,唐太宗当即“诏所在赈恤 ,无出今年租赋”。

——摘自施建中《中国古代史》下册

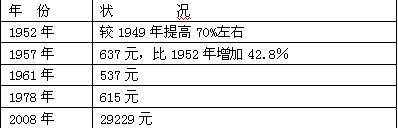

材料二 《临时约法》规定:中华民国人民一律平等,人民享有如下七项自由权:人民之身体,非依法律不得逮捕、拘禁、审问、处罚……人民享有保有财产及营业之自由;人民有言论、著作、刊行及集会、结社之自由……有信教之自由。

——闾小波《中国近代政治发展史》

材料三 五四运动前后,非马克思主义的各种思潮,如小资产阶级社会主义等思潮传入中国,大量团体和刊物在各地纷纷出现……介绍、研究、宣传社会主义、马克思主义的刊物、团体也不断增多。五四后的一年中,全国创办数百种新刊物……

——摘编自马尚斌等《中国近代史教程•下》

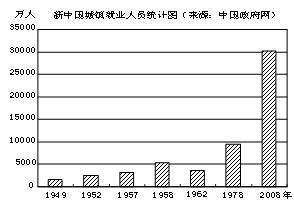

材料四

新中国全国职工年平均工资收入表

——根据王桧林《中国现代史》等资料整编

(1)根据材料一,概述唐初出现“贞观之治”局面的原因。指出“不夺其时”的具体经济政策,这反映了唐太宗什么治国思想?

(2)材料二体现了欧洲启蒙思想家的哪些思想原则?材料三反映了什么历史现象?与材料二有何联系?请说明你的理由。

(3)就业和收入状况是重要的民生问题。根据材料四,概述新中国成立以来,我国城镇就业状况和全国职工工资收入都经历了怎样的变化。结合所学知识,分析20世纪60年代初我国就业人数和职工工资收入下降的主要原因。

材料一:与苏格拉底、柏拉图、亚里士多德处于同时期的古希腊学者德谟斯提尼指出,不管城邦大小,人们的整个生活都是由人的本性和法律统治的。人的本性是没有秩序因人而异的(即追求自由),而法律却是共同一致的,对所有人都是适用的。——为什么全体公民要参加公民大会?为什么人们要立法庭?原因就是法律,人人都要服从法律,如果抛弃了法律,每个人都为所欲为,不仅政治遭到破坏,人们的生活也会降低到野蛮的水平。

材料二:法国启蒙思想家孟德斯鸠指出:政治上的自由是公共自由,要保障公共自由,就应该避免把权力单独委托一个人、几个人或多数人,因为一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不变的一条经验。为此,提出一条原则,要防止滥用权力,权力来约束权力,形成一种能联合各种权力的政体,其各种权力既调节配合,又相互制约,即权力要分开掌握和使用。

(1)归纳概括材料一对人的本性即追求自由的看法。结合德谟斯提尼所处的时代背景,分析其发表上述看法的原因。

(2)与材料一相比,材料二对人的本性即追求自由做了哪些新的阐述? 指出孟德斯鸠为维护自由提出的政治构想及其产生的重大影响。

材料一 黄宗羲指出:“三代以上之法也,固未尝为一己而立也。后之人主(君主)既得天下,唯恐其祚命(统治)之不长也,子孙之不能保有也,思患于未然以为之法。然则其所谓法者,一家之法,而非天下之法也。”……他认为这种“非法之法”不仅是祸乱的渊薮,而且束缚了天下人的手足。他强调应建立“天下之法”的法制,认为“有治法而后有治人”。只有法制完善了,才能够治平天下。

——摘编自《中国古代史》

材料二 第8条 所有法国人都享有民事权利。

第537条 除法律规定的限制外,私人得自由处分属于其所有的财产。

第1134条 依法成立的契约,在缔结契约当事人间有相当于法律的效力。前项契约,仅得依当事人相互的同意或法律规定的原因取消之。

——《拿破仑法典》

材料四 党的十一届三中全会,从发展社会主义民主、健全社会主义法制的迫切需要出发,明确提出全国人大及其常委会应当把立法工作摆到重要议程上来,从此我国立法活动全面恢复并迅速展开。……改革开放30多年来,在党中央的领导下,我们成功走出了一条中国特色的立法路子。我们坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,紧紧围绕党和国家工作大局,有计划、有重点、有步骤地开展立法工作,仅仅用几十年时间就形成了中国特色社会主义法律体系……

——吴邦国《形成中国特色社会主义法律体系》

(1)根据材料一,概括黄宗羲对中国古代法制弊端及其解决办法的认识。结合所学知识,说明产生这种认识的时代背景。

(2)材料二体现了《拿破仑法典》的哪些基本原则?该法典有何影响?以17、18世纪的英国、美国为例,说明立法在确立资产阶级统治中的作用。

(3)结合所学知识,说明材料三所示两部法律文件在性质和历史作用上的不同。

(4)根据材料四,指出新时期我国法制建设取得的巨大成就。结合材料四和所学知识,分析取得这一成就的原因。

材料一 16世纪资产阶级历史学家基本上承袭此概念,认为文艺在希腊罗马的古典时期曾高度繁荣,而到中世纪时却衰败湮灭,直到此时才获‘再生’与‘复兴’,因此得名。但此时的文化并非古典文化的简单恢复,而是资产阶级在意识形态方面反封建斗争的反映,故此名称没有把这个时代充分地表达出来。

——《马克思恩格斯选集》第三卷

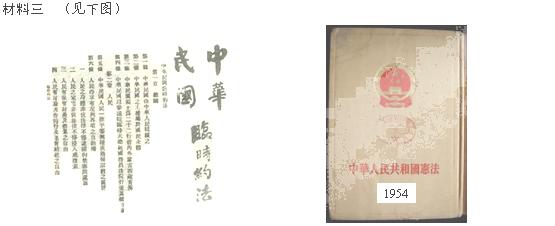

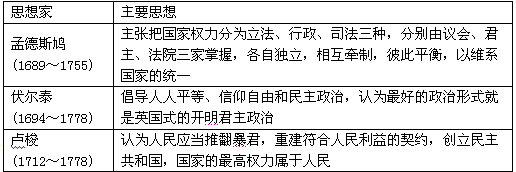

材料二

孟德斯鸠学说图解

材料三 康梁之徒,欲以最短期内铲除千余年之积弊,俾中国欲为强国。梁启超述其师 语曰:“守旧不可,必当变法;缓变不可,必当速变;小变不可,必当大变。”其视事也,若此之易,实无政治上之经验。……而康梁诸人不知环境之阻力,偏于理想,多招忌妒,终则一无所成,其人固无经验之书生也。

——陈恭禄《中国近代史》(1935年商务印书馆)

材料四 1916年《新青年》载:“袁世凯之废共和复帝制,乃恶果非恶因,乃枝叶之罪恶.非根本之罪恶。若夫别尊卑,重阶级,主张人治,反对民权之思想之学说,实为制造帝王之根本恶因。吾国思想界不将此根本恶因铲除净尽,则有因必有果,无数废共和复帝制之袁世凯,当然接踵应运而生,毫不足怪。”

——丁守和《中国近代启蒙思想》

请回答:

⑴据材料一指出文艺复兴对传统文化的态度及原因。

⑵材料二反映了孟德斯鸠的哪一学说?这一学说的重要历史意义是什么?

⑶材料三中“康梁之徒”的政治主张是什么?产生了怎样的影响?

⑷据材料四指出新文化运动兴起的直接原因。这场反封建斗争有何特点?这次向西方学习与以前的相比发生了什么变化?

6 . 温家宝在《用发展的眼光看中国》的演讲中指出:“不同国家、不同民族的文化,需要相互尊重、相互包容和相互学习。”阅读下列材料,回答问题。

材料1:造纸术经阿拉伯人引入葡萄牙,在13世纪到达西方,廉价耐用的纸张很快取代了欧洲中世纪长期使用的书写材料羊皮纸和小牛皮纸。1450年前后,德意志人古登堡长用铅、锡、锑的合金铸成活字。从此,《圣经》不再是天主教神职人员独有的工具。正如马克思所说,“……印刷术却变成了新教的工具,变成了科学复兴的手段,变成了对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆”。

——《世界近现代史》上册

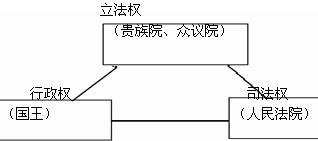

材料2:

材料3:启蒙运动就是人类脱离自己所加之于自己的不成熟状态,不成熟状态就是不经别人的引导,就对运用自己的理智无能为力。当其原因不在于缺乏理智,而在于不经别人的引导就缺乏勇气与决心去加以运用时,那么这种不成熟状态就是自己所加之于自己的了。Sapereaude!要有勇气运用你自己的理智!这就是启蒙运动的口号。

——康德

(1)依据材料1,概括造纸术和印刷术的传播对欧洲思想解放运动的巨大影响。

(2)依据材料2,分别指出西方启蒙思想家的基本主张。

(3)结合所学知识,概括启蒙思想家对未来社会的政治构想。这些构想是材料3中康德阐述的哪一观点的体现?这表明西方人文主义思想发展到了怎样的新高度?

【材料一】 由于生产技术和社会组织方式发生了重大变革,人类从渔猎采集文明向农耕文明转型,标志性的技术突破是青铜器和铁器的出现。经过春秋战国的演变,完成了第一次文明转型,即“铁制农具+小农经济+君主官僚体制+儒道法意识形态”的中国传统文明成型。明清时期,中国传统文明走向衰落,到近代出现了工业文明。

(1)根据材料,概括中国经济模式的演进过程。

(2)结合所学知识,指出明清时期中国政治、经济和思想方面的基本特征。

【材料二】 1500—1763年,欧洲突飞猛进,迅速上升到世界经济首位。这一时期西方文明出现新的转型。后来,欧洲发明了蒸汽机,并因此牵动了工业革命。又经过几百年的对外战争,欧洲作为世界创业者,得到大部分利益而损害了其他地区,逐步建立起了以自由企业为中心的自由民主政体。

(3)结合所学知识指出1500一1763年间欧洲经济迅速增长的因素有哪些?依据材料指

出此后欧洲在政治、经济领域产生的重大变化。

【材料三】 光绪年间的黄浦江畔,房屋多为西式,轩敞华丽,有高至六、七层者,钟楼矗立,烟囱如林,入夜则灯火辉煌,明如白昼。……大厦商铺、中西邮局、洋行、海关、银行、电报局、丝厂、船坞、轮船公司皆在焉。……这里修建了许多教堂,在众多的外国领事馆的小教堂,都有钟楼和高耸的十字架。还有一些以营利为目的“蕃菜馆”“面包房”“咖啡店”出现,许多身着西装的中国人在此出入。

——李维清编《上海乡土志》

(4)根据材料,概括上海在社会生活方面向近代转型的主要表现。结合所学知识分析近代上海社会生活较早转型的原因。