材料一 明初,政府放宽戏曲管制,儒学家开始有意识地进行戏曲创作。至明代中晚期,由于商品经济的发展,人性的解放、思想的自由成为不少自由文人追逐的目标。儒士们也肯定人的自然本性和生活的趣味。戏曲作为市民文化的一种代表,其强烈的娱乐精神是人类本身所具有的心理和生理追求,这就扫除了儒士创作戏曲的心理障碍。明代几乎所有的重要作家,都有明显的儒学背景,从而使宋代以来就形成的以民间艺人和下层文人为主要创作者的格局发生重大变化。

——摘编自边吴丽《明代儒士创作戏曲现象及其原因》

材料二 清初以来,昆曲作为文人雅士的时尚以及在宫廷相府中的走红,其刻意追求高雅品味,日益脱离大众。18世纪后期,随着四大徽班的进京,京剧逐渐形成。朝野并存、五方杂处的京师文化,使京剧融会了宫廷趣味与民间精神、综合了各种地方戏的表演艺术,曲词远较昆曲通俗,题材内容也多为市民喜好,因而流传日益广泛,最终成为所谓“国剧”。

——摘编自刘勇强《集成与转型:明中叶至辛亥革命的精神文明》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明代中后期戏曲的主要创作者及戏曲创作的社会背景。

(2)根据材料二,归纳清初以来戏曲发展的趋向,分析京剧成为“国剧”的主要因素。

材料一 史载:魏良辅能谐声律,梁伯龙起而效之,考证元剧,自翻新调,作《江东白纶》《浣纱》诸曲,“传奇家曲,别本弋阳子弟可以改调歌之,唯《浣纱》不能”。《浣纱记》是以春秋吴越交兵为题材,叙述西施亡吴的故事,揭露了昏君、权奸误国的种种罪恶,对明朝日渐腐朽的统治提出“居安思危”式的讽喻。

——王永敬《昆剧志》

材料二 1905年,京剧改革家汪笑侬在给友人的信中指出:“孝农(笑侬)等排一戏名曰《苦旅行》,取波兰遗事,内容甚富,表明不爱国之恶果,与无主权国民之苦况,以证波兰亡国原因。中段插写非洲红种野蛮统治,相形之下,足见我国民非劣种,实有优胜之资格,大有可为。”时人评价说:汪笑侬“盖欲借舞台现身说法之地,以达其勖(勉励)世警人,革命排满之目的也”。

——北京市艺术研究所《中国京剧史(上卷)》

(1)根据材料一概括指出《浣纱记》的创作风格。结合所学指出“梁伯龙”对昆曲发展的贡献。

(2)根据材料二概括汪笑侬的京剧改良思想,并结合所学分析这一思想产生的政治背景。

材料一 戏曲的起源可追溯到原始时代带有巫术色彩的歌舞活动。周朝开始由职业演员“优伶”代替巫师。汉代出现了“百戏”的繁荣局面。宋代适应市民口味的文化娱乐形式获得长足发展,戏曲步入了它的形成期。北宋灭亡后,宋杂剧南下北上一分为二。南下杂剧与南方地方音乐、民间小戏融合而成我国戏曲史上最早的正式戏曲形式——南戏。而在北方,以金院本和北方音乐为基础的一种戏曲形式也迅速成熟起来,在金末元初之际已发展定型,这就是元杂剧,或称北曲杂剧。元杂剧是一种融合艺术,它把文学、表演、宾白、舞蹈、演奏、歌唱等融为一体,开创了我国戏曲的黄金时代。到了明代,在吸收了元杂剧北曲基础上形成的新戏曲形式——传奇,取代了杂剧在剧坛的主导地位。清康熙年间,由“南洪(洪昇)北孔(孔尚任)”创作的传奇《长生殿》和《桃花扇》,都是在爱情和国难之间寻觅历史的兴亡之感和人生之慨,引起了人们对历史和现实的深沉思考,取得了震撼人心的艺术效果。

——摘编自《中国戏曲史钩沉》

材料二 钱玄同说“要中国有真戏,非把中国现在的戏馆全数封闭不可”“如其要中国有真戏,这真戏自然是西洋派的戏”。傅斯年曾声明自己“对于社会上所谓旧戏、新戏,都是门外汉”,他声称“中国旧戏,实在毫无美学的价值”“现在流行的旧戏,颇难当得起文学两字”。同样自称“门外汉”的周作人,断言中国旧戏该废的理由是“从世界戏曲发达上看来,不能不说中国戏是野蛮”和中国旧戏“有害于‘世道人心’”“至于建设一面,也只有兴行欧洲式的新戏一法”。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代戏曲发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出这些学者谈“旧戏”的社会背景并对其观点加以评价。

| A.北京是政治经济文化中心 | B.统治者的重视 |

| C.徽调与昆曲的融合 | D.民间艺人的努力 |

材料一 明代以后士风颓糜,诸多士大夫狂荡不羁、沉溺声色,其中一个重要内容就是迷恋于戏曲。明人陈琬《旷园杂记》说,嘉靖四年(1525年)有一位解元周诗,当乡试发榜时,别人都争去省门看榜,他却在戏园里演戏,“门外呼周解元声百沸,周若弗闻,歌竟,下场始归”。

材料二 戏曲通过参与祭祀灶火等民俗活动,成为一种与民众的宗教仪式、年节庆典、春祈秋报、红白喜事浑融一体的民俗艺术,成为民间文化娱乐方式的主要承载物。清人焦循说:“郭外各村,于二八月间,递相演唱,农樵渔夫,聚以为欢,由来久矣。”是对当时平民戏曲生活的生动写照。

材料三 乾隆五十五年,三庆徽班进京,逐渐吸收了京、秦二腔独擅梨园,因此京剧的前身即为徽剧。道光年间汉调进京,于是形成徽、汉合流,促成湖北的汉调与安徽的徽调融合,京剧逐渐形成。京剧艺术在文学、表演、音乐、唱腔、化妆、脸谱等各个方面,经过几辈优秀人的长期舞台实践,执着探索,最终成为代表民族传统文化的瑰宝。

材料四 京剧被称为“国剧”“国粹”,逐渐走向世界,被世界所认可。但有人认为,京剧发展到今天,已不适应现代人的欣赏口味,任其衰亡就是了;另一种观点认为,京剧是原汁原味的国粹,有着深厚的历史文化内涵,应该原封不动地加以保存。

请回答:

(1)根据材料一、二归纳明清时期戏曲艺术繁荣的原因。

(2)根据材料三,归纳京剧形成并迅速发展的原因。

(3)结合材料四,你认为应该怎样看待当前的京剧艺术?为什么?

材料一 京剧并不是北京土生土长的剧种,而发源于安徽。徽州商人在商业上的发展,萌生了对文化方面的需求,他们花钱培植戏班,为徽班进京创造了条件。徽班与湖北汉调进京艺人合作交流,吸收昆曲、秦腔和一些民间曲调。1840年前后,京剧作为一个新的剧种在北京诞生。京剧由民间进入宫廷,得到了成长发展的机会。

——摘编自邱崇丙《京剧的发展和思考》

作为“程朱桑梓”,徽州文化可以称为中国文化的浓缩和样本,徽剧演出忠孝节义内容剧目要占很大比重。京剧表演重在唱念做打,不像西方话剧那样注重剧本和台词的文学性。新文化运动的粗暴攻击,促使其后几代京剧人都把提高剧本的文学质量作为重要的着力点。在与话剧的碰撞与交流中,京剧抽象意味的优势日渐明显。……京剧大师们认识到,若刻意向西方戏剧的写实化靠拢,因分散和削弱了写意传神的功能,往往事与愿违。……“九一八”事变后,梅兰芳在上海排演《抗金兵》《生死恨》等剧,宣扬爱国主义。京剧迎来了新的发展。

——摘编自丁汝芹《微文化·徽商·京剧的形成》

材料二 雅典最早的戏剧传统起源于祭奠酒神狄奥尼索斯的宗教活动。公元前6世纪末,雅典提倡集体生活,人民大众的思想情感要求用集体方式表达,惟有戏剧才能满足这种要求,因而戏剧得到进一步的发展。使得古希腊悲剧和喜剧延续了300年。罗马帝国在逐渐吞并从地中海到中亚的广大地域的同时,也将悲剧和喜剧演出带去。欧美戏剧发展可以分为以下几个阶段:

阶段 | 特征 |

古希腊戏剧和古罗马戏剧 | 朴素与奢华 |

中世纪和文艺复兴时期的戏剧 | 宗教至上与人的发现 |

17世纪至19世纪上半期的戏剧 | 理性与情感的时决 |

19世纪中期至20世纪中期的现实主义戏剧 | 舞台幻觉的推崇与社会生活的逼真再现 |

19世纪末至20世纪40年代中期的现代主义戏剧 | 对传统的反叛与颠覆 |

——摘编自潘薇《欧美戏剧发展史》

(1)据材料一、二和所学知识,概括中国京剧和雅典戏剧产生时的不同点。

(2)据材料一、二和所学知识,分别说明20世纪上半期中国京剧和西方戏剧获得新发展的原因。

材料一 为了适应戏曲剧情和表演的需要,京剧吸收了中国戏曲的传统角色划分,依照不同类型人物的年龄、性别、身份与性格特征,从脸谱、服装、唱腔等方面将演员划分为生、旦、净、丑四类,称为四大行当。……净,又称花脸,显示剧中人物的特征,红色代表忠勇正义,如关羽。

——《京剧行当》

材料二 京剧的传统剧目有:《野猪林》《林冲夜奔》《武松打虎》《挑帘裁衣》《狮子楼》《十字坡》《快活林》《水帘洞》《安天会》《十八罗汉斗悟空》《沙桥饯别》《五百年后孙悟空》《盘丝洞》《十八罗汉收大鹏》《无底洞》《金钱豹》《定军山》《阳平关》《五截山》《水淹七军》《走麦城》《受禅台》《伐东吴》《连营寨》《白帝城》《别宫祭江》等。

材料三 “四大徽班”为三庆班、四喜班、和春班、春台班,俱为徽调著名戏班。据载,三庆班于1790年进京为乾隆祝寿,为乾隆帝所宠爱。后因为臣下所议论,道光帝将他们驱逐出宫。徽班从此在北京民间继续演出,广受欢迎。

材料四 在当今这样一个信息发达的社会,各种文化异彩纷呈,冲击着祖国传统文化,“国粹”京剧也不可避免地呈现出衰落的迹象,尤其是现在的年轻人大都不喜欢京剧。

(1)依据材料一、二,指出京剧人物类型与明清小说有什么关系?

(2)依据材料三,分析京剧发展走了一条什么道路?京剧在新中国成立前长盛不衰的原因是什么?

(3)结合材料四,谈谈你是如何看待“国粹”京剧现状的?

8 . 艺术是表现社会生活的一面镜子。阅读下列材料回答

材料一

(明)文徵明书《后赤壁赋》

材料二 画竹,必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者,急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,稍纵则逝矣。与可之教予如此……若予者,岂独得其意,并得其法。

——苏轼

材料三 京剧,这个名字最早出现在二十世纪初叶的上海报《申报》上,之所以叫京剧,是出于各地观众对于它出自北京的称谓,充分体现了它鲜明的地域特征。

——彭飞《中国的戏剧》

回答:

(1)材料一中的书法属于什么书体?这反映了当时我国书法发展的主流趋势是什么?

(2)材料二评论的绘画应属于什么画种?指出这一画种的主要特点。

(3)根据材料三指出京剧得名的原因,结合所学知识分析清代京剧形成的经济、文化条件。

9 . 阅读下列材料:

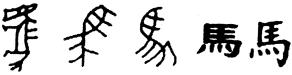

材料一 汉字“马”的演变过程:

材料二 唐代铨选人才,有四项考察标准,一曰身,二曰言,三曰书,四曰判。对书的要求必须是“楷法遒美”。朝廷又开创性地在最高学府中设立书学,形成书学与国子学、太学、四门学、律学、算学比肩并立的格局。……唐代书法承袭隋而来,而隋代书法集南帖、北碑之大成,“大开唐风”。

——据冯天瑜等著《中华文化史》整理

材料三 明清时期,诗、词、散文等传统文学体裁渐趋衰落,通俗文学勃兴,小说、戏曲等大众化形式成为文学艺术的主流。

材料四 乾隆五十五年,三庆徽班进京,逐渐吸收了京、秦二腔,四大徽班遂独擅梨园,因此京剧的前身即为徽剧。道光年间汉调进京,于是形成徽汉合流,促成湖北的汉调与安徽的徽调融合,京剧逐渐形成。京剧艺术在文学、表演、音乐、唱腔、化妆、脸谱等各个方面,经过几辈优秀人的长期舞台实践,执着探索,最终成为代表民族传统文化的瑰宝。

请回答:

(1)根据材料一,结合所学知识,简要概括汉字的发展演变过程,并指出其演变的特点。

(2)中国书法艺术从魏晋时期开始走向美的自觉,到唐朝达到高峰。据材料二概括唐代书法艺术走向鼎盛的原因。

(3)据材料三,概括明清时期文学艺术发展的新特点并列举两部典型的文学作品。

(4)据材料四,归纳京剧形成并迅速发展的原因。

以京剧和话剧为代表的中西方戏剧艺术,是当今世界戏剧体系中重要的两部分。

材料一 京剧起源于安徽。作为“程朱桑梓”,徽州文化促成了历代徽州人对传统道德的尊重《将相和》的爱国和谦让精神,《铡美案》中包公的正义等,正是其中最为典型的反映。在徽商的运作下,徽班的伶人抛弃门户之见。道光年间,徽班演员程长庚,以唱微调二黄著称。汉调演员余三胜等加入徽班,带来了湖北的西皮调。……徽调与汉调合流,1840年前后,京剧作为一个新的剧种在北京诞生。

——摘编自邱崇丙《京剧的发展和思考》

民国前期(抗日战争以前),是京剧发展的全盛时期.京剧表演重在唱念做打,不像西方话剧那样注重剧本和台词的文学性。新文化运动的粗暴攻击,促使其后几代京剧人都把提高剧本的文学质量作为重要的着力点。在与话剧的碰撞与交流中,京剧抽象意味的优势日渐明显。……京剧大师们认识到,若刻意向西方戏剧的写实化靠拢,因分散和削弱了写意传神的功能,往往事与愿违。……“九一八”事变后,梅兰芳在上海排演《抗金兵》《生死恨》等剧,宣扬爱国主义。京剧迎来了新的发展。

——摘编自丁汝芹《徽文化·徽商·京剧的形成》

材料二 雅典最早的戏剧传统起源于祭奠酒神狄奥尼索斯的宗教活动。戏剧是一种大众的艺术,雅典城邦民主政治、政府对戏剧的重视以及戏剧所宣扬的人文精神,使得古希腊悲剧和喜剧延续了300年。罗马帝国在逐渐吞并从地中海到中亚的广大地域的同时,也将悲剧和喜剧演出带去。整体上,欧美戏剧发展可以分为以下几个阶段:

——摘编自潘薇《欧美戏剧发展史》

(1)据材料一、二和所学知识,概括中国京剧和雅典戏剧产生时的不同点。

(2)据材料一、二和所学知识,分别说明20世纪上半期中国京剧和西方戏剧获得新发展的原因。