材料一盖士方穷时,困厄闾里,庸人孺子,皆得易而侮之。若季子(苏秦,战国时期人)不礼于其嫂……一旦高车驷马,旗旄导前,而骑卒拥后,夹道之人,相与骈肩累迹,瞻望咨嗟,而所谓庸夫愚妇者,奔走骇汗,羞愧俯伏,以自悔罪于车尘马足之间。

——摘自欧阳修《相州昼锦堂记》

材料二自汉武帝以来,尤其是隋、唐科举制度建立之后,政治上用人遵守一定的知识标准。明清的八股取士最受现代人攻击。然而,撇开考试的内容不谈,根据学者统计,明初百余年间进士来自平民家庭者高达60%,这样一种长期吸收知识分子的政治传统在世界文化史上是独一无二的。

——摘自余英时《反智论与中国政治传统》

材料三民国以来之教育,多取法于欧、美,而中小学校之读经,首先废止,高等大学之经学科目,亦以次改革。急进之士,尤以反对孔子之学说、提倡后进、改造解放之声,震于一时。于是有所谓新文化运动者,以排斥旧道德、改革旧文学、创造新民族、建设新国家为目的。

——摘自柳诒征《中国文化史》

(1)根据材料一概括战国时期的社会风气。

(2)依据三则材料,概述中国历史不同时期士人价值取向的社会作用。

2 . 阅读下列材料:

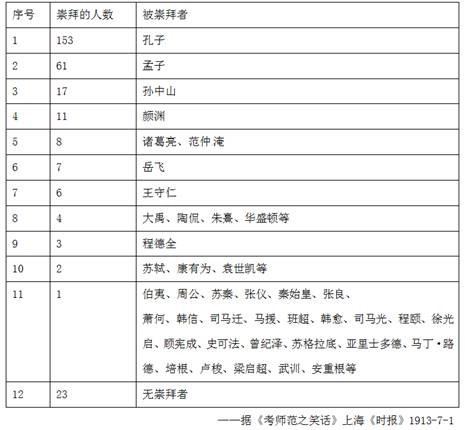

材料一1913年江苏第一师范学校招生,应考者三百余人,皆中小学生。校长杨月如先生嘱各举崇拜人物,以表其景仰之诚。统计结果如下:

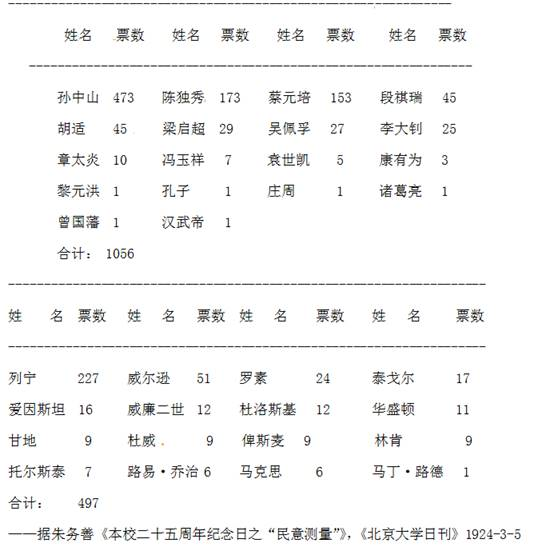

材料二1923年,北京大学校庆25周年纪念的一份民意测验中,有“你心目中国内或世界大人物,是哪位?”的问题,回答者大多数来自学生,答案却大相径庭,结果如下:

1923年北京大学校庆25周年民意测验第6题统计表

回答以下问题:

(1)从整体上看,材料一和材料二的调查结果各有何特点?

(2)你认为什么因素导致了民意测验的结果的差别如此之大?

(3)引用上述资料对研究历史会有怎样的作用?

3 . 从19世纪40年代到20世纪初,中国社会在变革中前进。阅读材料,回答问题。

材料一 创深病巨唤起了改革旧物的最初意识,过去久被置于眼界之外的“夷务”,在林则徐手中开始成为一门学问。由此,以儒学修、齐、治、平的入世精神为宗旨,并归宿于国计民生的经世致用之学,内容上发生了重大变化。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 凡改革之事,必除旧与布新,两者之力相等,然后可有效也。苟不务除旧而言布新,其势必将旧政之积弊,悉移而纳于新政之中,而新政反增其害矣。

——梁启超《戊戌政变记(节录)》

斯宾塞尔曰:“天择者,存其最宜者也。”夫物既争存矣,而天又从其争之后而择之,一争一择,而变化之事出矣。

——严复《天演论上》,导言一《察变》

材料三 民国初年,中国教育事业发生了许多革命性的变化。1912年3月,《临时政府公报》公布:凡各种教科书,务合乎共和民国宗旨,清学部颁行之教科书,一律禁用;小学读经科一律废止。1912年9月,教育部又公布“壬子学制”,统一了我国小学、中学、大学、师范、职业教育完整的国民教育体系,并规定:小学实行义务教育和男女同校、设立女子中学、女子职业学校等;又颁布半日制学校规程,大量开办师范及各种职业学校,以补正规教育之不足。因此,学校和学生数量增长很快,据教育部统计:1907~1915年,不到10年间,学校数增加了91851所,学生数增加了3269263人。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

(1)根据材料一,概括19世纪40年代的经世之学与传统经世之学的不同之处,结合所学知识评价这种变化。

(2)据材料二,分析指出维新派论“变”的两个特点。结合所学知识,指出这些观点产生的时代背景。

(3)据材料三并结合所学知识,分析民国初年教育改革对近代中国的影响。

| A.国人对国学的认知趋向客观 | B.新文化运动儒学批判不彻底 |

| C.民主与科学思想不符合中国需要 | D.教育救国成为中国社会各界共识 |

| A.民主启蒙思想的影响深入人心 | B.马克思主义在中国的广泛传播 |

| C.五四运动推动了新文化运动的发展 | D.先进知识分子对资产阶级共和国的失望 |

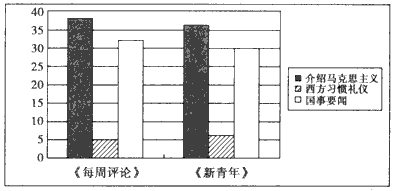

| A.报刊是当时传播新思想的唯一媒介 |

| B.马克思主义在这一时期广泛传播 |

| C.西方习俗礼仪在这一时期传入中国 |

| D.广大人民关心国事和接受新思想 |

孔子153票 孔子1票

1913年江苏第一师范学校(样本300) 1923年北京大学(样本1056)

| A.辛亥革命 | B.新文化运动 | C.马克思主义的传播 | D.五四运动 |